“무시이래無始以來, 시작을 물을 수 없는 존재”

[『마음이란 무엇인가?』]

한자경 / 이화여대 철학과 교수

안녕하십니까. 저는 대학교에서 철학을 가르치고 있는 한자경이라고 합니다. 오늘은 “마음이란 무엇인가”라는 제목으로 여러분과 함께 생각을 나눠 보고자 합니다.

우리는 흔히 자기 생각대로 뭔가를 할 때 “내 뜻대로 한다, 내 마음대로 한다.”라고 이야기합니다. 그래서 마치 마음이 무엇인지 이미 다 알고 있는 것처럼 느끼기도 합니다.

그런데 가만히 돌아보면 마음은 아는 것 같기도 하면서, 또 한편으로는 잘 모르는 것 같기도 합니다. “내 마음 나도 몰라.”라는 노래 가사 들어 본 적 있지요? 남의 마음은 물론이고, 내 마음조차 내가 잘 모른다는 뜻이지요.

그래서 마음은 분명 나의 것인데, 막상 그것이 무엇이냐고 물으면 선뜻 답하기가 쉽지 않습니다. 오늘은 바로 이 “마음이란 무엇인가?”를, 우리가 일상에서 쓰는 ‘마음’이라는 말에서부터 차근차근 생각해 보려고 합니다.

우리가 마음이라고 하면, 일상적으로 ‘마음이 대충 뭐다.’ 하고 생각하는 게 있지요. 정확하게 뭔지는 몰라도, 마음이라는 게 이런 게 아닐까 하고 막연히 짐작합니다. 누구나 마음을 가지고 있으니까요.

그렇게 우리가 일상적으로 ‘내 마음’이라고 부르는 것이, 제가 오늘 말씀드리려는 제목, 바로 ‘분별 의식과 그 너머’입니다. 이 분별적인 우리의 의식, 즉 좋다⋅싫다, 옳다⋅그르다 하고 판단하는 그 의식을 우리가 보통 마음이라고 생각해 온 거지요.

그럼에도 불구하고 우리가 다시 “마음이란 무엇인가?”를 묻게 될 때는, 이런 분별적인 의식 너머에, 내가 잘 알지 못하는 또 다른 어떤 마음이 있지 않을까, 그 마음이 과연 무엇일까, 이것을 함께 물어보고 생각해 보고자 하는 것입니다.

이런 구조 속에서 우리는 항상 위만 바라보게 됩니다. 앞만 보고 달리느라, 밑에 있는 사람들을 제대로 보지 못하고, 옆 사람의 마음도 돌아볼 여유가 없어집니다. 삶 전체가 ‘1등을 향한 투쟁’의 장이 되어 버리는 것입니다.

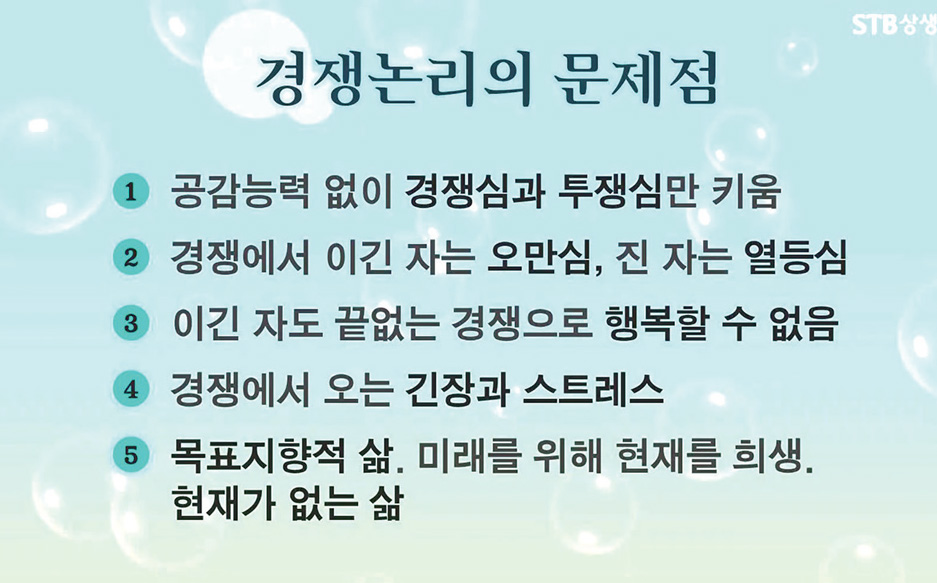

그런데 위로 올라가서 이긴 자가 행복하겠느냐 하면, 그게 아니죠. 한 단계를 밟고 올라가면 또 그다음 단계가 계속 나타나기 때문입니다. 예를 들어 반에서 1등을 하면 그걸로 끝이 아니라 전교 1등, 전국 1등, 나중에는 국제적인 1등을 해야 하고, 이런 식으로 끝없이 올라가야 하니 이 세계 전체가 다 경쟁의 투쟁 장소처럼 느껴지고, 편안하게 행복한 순간을 찾기 힘들어집니다.

이렇게 끝없는 경쟁 속에서는 “1등을 하겠다, 뭔가를 이루겠다.”라는 목표를 세우고 그것을 달성하기 위해 사는 삶이 됩니다. 그럴 경우 현재라는 것은 늘 미래를 위한 수단이 되지요. #목표를 달성하면 행복해질 거라고 생각하지만, 그때까지는 행복을 느끼지 못하고, 정작 사람은 지금 이 현재 순간에 행복해야 하는데 현재는 행복하지 않은 거죠. 그래서 늘 불행한 의식을 갖게 됩니다.# 목표를 이루는 순간 잠깐은 기쁠 수 있어도 곧 다음 목표가 생기고, 다시 피곤하고 힘든 노력을 반복하게 됩니다.

그 결과 #행복을 느껴야 할 현재를 잃어버리고, 항상 미래만 바라보게 되기 때문에 행복은 계속 놓치고 산다#고 말할 수 있겠습니다. 그래서 우리나라가 경제적으로는 많이 성장했지만 행복 지수는 낮다고들 하지요. 불안과 스트레스로 인해 우울해지고, 우울이 심해지면 자살에 이르기도 해서 자살률도 굉장히 높다고 하잖아요. 이런 것들이 모두 비교⋅경쟁하는 사회에서 생겨날 수 있는 문제들이고, 드라마 ‘스카이 캐슬’이 그런 문제를 잘 보여 줬다고 볼 수 있겠죠. 그런데 우리가 왜 그렇게 비교하고 경쟁하고 투쟁하는 방식의 삶만 계속 살게 되는 것일까, 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다.

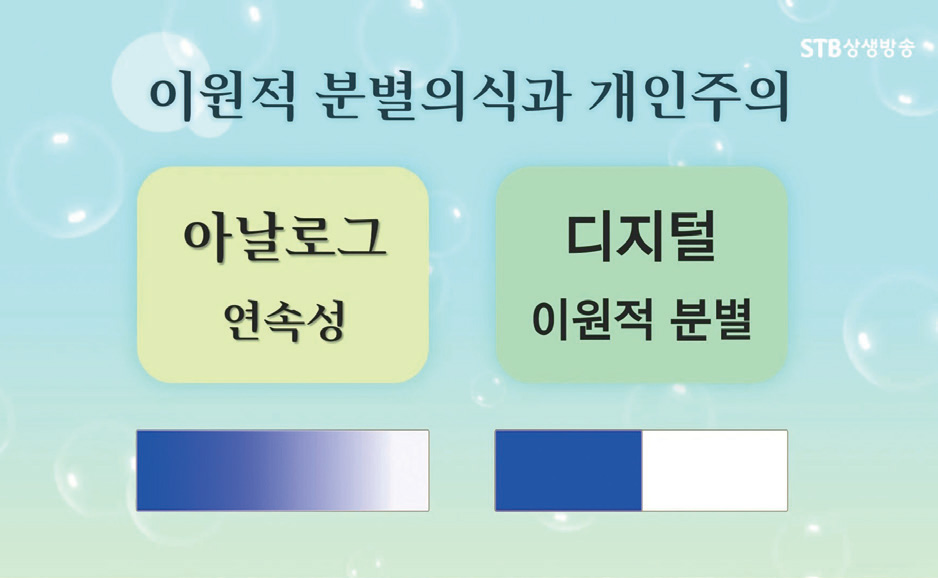

아날로그는 쭉 이어져 있어서 연속적인데, 디지털은 A 아니면 not A, 이것 아니면 이것이 아닌 것, 이렇게 둘로 나뉘게 됩니다. 그래서 무엇을 접할 때 항상 세계를 크게 둘로 나눠서 보게 되는 거예요. 선이냐 악이냐, 좋은 것이냐 싫은 것이냐, 1이냐 0이냐, 이게 디지털 방식이잖아요. 이기는 거냐 지는 거냐, 이렇게 둘로 나눠서 보는 방식이 바로 디지털적인 사유 방식이다, 이렇게 말할 수 있겠죠.

이처럼 세상을 크게 둘로 나눠서 보는 방식을, 동양에서는 태극太極으로 잘 보여 주고 있습니다. 우리 태극기 한가운데 있는 그 태극 문양, 하나는 양이고 하나는 음이지요. 이게 전체를 둘로 나눠서 보는 것을 잘 보여 주는 그림이라 할 수 있겠습니다.

음/양, 선/악, 흑/백, 여성/남성, 이기는 자/지는 자처럼, 하나를 중심에 놓고 다른 하나를 ‘나 아닌 것’으로 설정하는 방식이 바로 분별 의식의 기본 구조입니다. 이런 이분법적 사고 속에서는 다른 존재가 자연스럽게 ‘상대’, ‘경쟁자’, 심하면 ‘적’처럼 인식됩니다.

남자는 남자, 여자는 여자 이렇게 둘로만 나누기 때문에, 남자는 여자에 대해서 여혐, 여자는 남성에 대해서 남혐을 갖는 것도 결국 “이것 아니면 저것”으로만 잘라 보는 이분법적이고 분별적인 마음 활동의 한 모습이라고 볼 수 있겠죠.

그런데 이런 이원적⋅분별적 사고를 계속 밀고 나가다 보면, 마지막에는 더 이상 나뉘지 않는 어떤 것에 부딪히게 됩니다. 곧 둘로 나눌 수 없는 단독적인 개별자, 개체로서의 ‘나’에 이르게 되는 거죠. 그러면 전체 세계를 ‘나’와 ‘나 아닌 것’으로 나누게 되고, 세계는 나 중심으로 움직인다고 여기게 됩니다. 세계를 나와 나 아닌 것으로 나누고, 나는 나 아닌 것과 구별되는 존재라고 인식하는 상태, 이것을 개인주의라고 말할 수 있겠죠.

이런 분별적 사고의 종착점이 결국 나와 남을 가르는 자타 분별입니다. 자타 분별의 마음 상태는, 전체 세계 안에서 “여기는 나, 여기는 나가 아닌 남” 이렇게 구분하는 것이기 때문에 마치 자기 주변에 장벽을 쌓는 것과 같습니다. 장벽 안쪽은 나이고, 바깥쪽은 모두 ‘나가 아닌 사람들’이 되는 거죠.

이렇게 나와 남 사이에 장벽이 생기면, 상대방은 나와 공감하고 소통하는 친구나 동료라기보다는 나와 비교해야 하고 경쟁해야 하는 경쟁자로 떠오르게 됩니다.

이 장벽은 나와 너를 갈라놓고, 둘을 서로 대립하는 경쟁자로 만들게 하는 기준이 됩니다. 그렇게 되면 나와 남의 관계는 결국 시소 같은 관계가 되죠. 내가 이기면 남이 져야 하고, 내가 얻으려면 남이 잃어야 하고, 반대로 남이 얻으면 나는 잃는 관계가 되는 겁니다. 나와 남의 관계를 항상 이런 시소의 관계, 경쟁자의 관계로만 보게 되는 거죠.

그렇게 되면 마음에는 경쟁의식만 가득 차게 되고, 나는 장벽 안에 갇히게 됩니다. 계속 경쟁하려니 불안과 스트레스, 긴장이 많을 수밖에 없고요.

지금까지 우리가 일상적으로 가지고 있는 마음이 어떤 방식으로 굴러가는가를 한번 이야기해 본 거예요. 혹시 질문이 있을까요?

그렇죠, 마음은 보이지도 않는데 그게 진짜 있냐, 이렇게 물을 수 있죠. 우리는 대개 눈에 보이는 것만 있다고 생각을 하죠. 집에 가면 엄마가 집에 계시죠? 그러니까 엄마가 있다는 건 알죠. 그 엄마가 이 학생을 굉장히 사랑하죠, 그렇죠? 엄마가 사랑한다는 건 확실하잖아요. “엄마가 나를 사랑하신다.” 그런데 사랑이 눈에 보이나요? 안 보이죠.

그러니까 눈에 보인다고 해서 꼭 있고, 눈에 안 보인다고 해서 없다, 이렇게 말할 수는 없죠. 보통 맑은 날에는 산도 다 보이고 밤하늘의 별도 다 보이는데, 오늘같이 미세 먼지가 잔뜩 끼었다, 그러면 안 보이잖아요. 그렇다고 별이 없는 건 아니고, 산이 없는 것도 아니죠. 그러니까 꼭 눈에 보인다고 있고, 눈에 보이지 않는다고 없다고 말할 수는 없다는 거죠.

특히 마음이라는 것은 눈에 보이는 대상이 아니라, ‘보는 것’이기 때문에 안 보인다라는 걸 우리가 알잖아요. 그 ‘안 보인다’라는 것을 알고 있는 그 앎, 그게 바로 마음인 거죠. 대답이 됐어요? 또 다른 질문 있으면 해 주세요.

마음이 뭐냐, 오늘 강의 제목 자체가 “마음이란 무엇인가?”니까 아주 큰 질문입니다. 아까 잠깐 말씀드렸듯이, 세계는 눈에 보이는 것들입니다. 그러면 마음은 이 보이는 것들을 ‘보는 자’, 즉 세계를 보고, 세계가 존재한다는 것을 알고, 인식하는 활동을 하는 그 주체, 그게 바로 마음이라고 말할 수 있습니다.

그렇다면 “마음은 언제부터 있었냐?”라는 질문이 나오지요. 질문은 쉽게 던질 수 있지만, 막상 답하기는 참 어려운 물음입니다. “우주는 언제부터 있었느냐?”라고 물을 때 “신神이 우주를 창조했다.”라고 이야기한다면, “그때부터 우주가 있었구나.”라고 생각할 수 있겠지요.

학교에서는 “우주는 빅뱅으로 시작되었다.”라고 배웁니다. 그러면 “빅뱅이 일어난 그때부터 우주가 있었구나.”라고 이해할 수 있습니다. 그런데 조금 더 깊이 들어가 보면, ‘처음’을 묻는 물음이 그렇게 간단하지 않다는 걸 알게 됩니다.

“신이 우주를 만들었다.”고 하면, 곧바로 “그럼 그 신은 언제부터 있었느냐?”라는 질문이 뒤따릅니다. “빅뱅이 우주의 시작이다.”라고 하면, “그 빅뱅이 일어날 수 있도록 한 힘은 언제부터 있었느냐?”를 또 묻게 됩니다. 그러니까 우리는 무엇이든 ‘처음’을 설명하려고 하지만, 조금만 파고들면 다시 “그 전에는?”을 묻게 되는 것이지요.

그래서 ‘태초에’라는 말로 시작을 설명하려고 하지만, 결국 그 태초 이전, 그 바탕에 있는 존재는 ‘시작을 물을 수 없는 존재’로 생각하게 됩니다. 불교에서는 이를 무시이래無始以來라고 표현합니다. 신神은 시작을 물을 수 없는 것이다. 지금 우리가 알고자 하는 ‘마음’도 마찬가지로, 누가 언제 만들어 놓은 것이 아니라, 시작을 물을 수 없는 것, 바로 그런 차원의 것으로 이해할 수 있습니다. “언제부터 있었다.”고 특정한 시점을 찍어 말하기 어려운 것이 마음이라는 거죠.

그래서 마음에 대해 “언제부터 있었느냐?”라는 질문은, 사실상 제대로 물을 수 없는 질문이라고도 말할 수 있습니다. 이 부분은 강의를 이어 가면서 더 풀어 설명하게 될 것 같습니다. ■

본 기사는 #STB초청특강 44회# 내용을 정리한 강좌입니다. #『마음이란 무엇인가?』 1강 분별의식과 그 너머#의 내용을 2회에 걸쳐 게재합니다. [편집자 주註]

상생방송 초청특강

마음이란 무엇인가? 1강 분별의식과 그 너머 ①

마음이란 무엇인가?

안녕하십니까. 저는 대학교에서 철학을 가르치고 있는 한자경이라고 합니다. 오늘은 “마음이란 무엇인가”라는 제목으로 여러분과 함께 생각을 나눠 보고자 합니다.

우리는 흔히 자기 생각대로 뭔가를 할 때 “내 뜻대로 한다, 내 마음대로 한다.”라고 이야기합니다. 그래서 마치 마음이 무엇인지 이미 다 알고 있는 것처럼 느끼기도 합니다.

그런데 가만히 돌아보면 마음은 아는 것 같기도 하면서, 또 한편으로는 잘 모르는 것 같기도 합니다. “내 마음 나도 몰라.”라는 노래 가사 들어 본 적 있지요? 남의 마음은 물론이고, 내 마음조차 내가 잘 모른다는 뜻이지요.

그래서 마음은 분명 나의 것인데, 막상 그것이 무엇이냐고 물으면 선뜻 답하기가 쉽지 않습니다. 오늘은 바로 이 “마음이란 무엇인가?”를, 우리가 일상에서 쓰는 ‘마음’이라는 말에서부터 차근차근 생각해 보려고 합니다.

일상에서 말하는 ‘마음’과 분별 의식

우리가 마음이라고 하면, 일상적으로 ‘마음이 대충 뭐다.’ 하고 생각하는 게 있지요. 정확하게 뭔지는 몰라도, 마음이라는 게 이런 게 아닐까 하고 막연히 짐작합니다. 누구나 마음을 가지고 있으니까요.

그렇게 우리가 일상적으로 ‘내 마음’이라고 부르는 것이, 제가 오늘 말씀드리려는 제목, 바로 ‘분별 의식과 그 너머’입니다. 이 분별적인 우리의 의식, 즉 좋다⋅싫다, 옳다⋅그르다 하고 판단하는 그 의식을 우리가 보통 마음이라고 생각해 온 거지요.

그럼에도 불구하고 우리가 다시 “마음이란 무엇인가?”를 묻게 될 때는, 이런 분별적인 의식 너머에, 내가 잘 알지 못하는 또 다른 어떤 마음이 있지 않을까, 그 마음이 과연 무엇일까, 이것을 함께 물어보고 생각해 보고자 하는 것입니다.

경쟁 사회와 불행한 인식

*SKY 캐슬: 명문대 입시를 둘러싸고 벌어지는 대한민국의 어두운 교육 현실을 보여 준 JTBC 드라마(2018~2019).

이런 구조 속에서 우리는 항상 위만 바라보게 됩니다. 앞만 보고 달리느라, 밑에 있는 사람들을 제대로 보지 못하고, 옆 사람의 마음도 돌아볼 여유가 없어집니다. 삶 전체가 ‘1등을 향한 투쟁’의 장이 되어 버리는 것입니다.

그런데 위로 올라가서 이긴 자가 행복하겠느냐 하면, 그게 아니죠. 한 단계를 밟고 올라가면 또 그다음 단계가 계속 나타나기 때문입니다. 예를 들어 반에서 1등을 하면 그걸로 끝이 아니라 전교 1등, 전국 1등, 나중에는 국제적인 1등을 해야 하고, 이런 식으로 끝없이 올라가야 하니 이 세계 전체가 다 경쟁의 투쟁 장소처럼 느껴지고, 편안하게 행복한 순간을 찾기 힘들어집니다.

이렇게 끝없는 경쟁 속에서는 “1등을 하겠다, 뭔가를 이루겠다.”라는 목표를 세우고 그것을 달성하기 위해 사는 삶이 됩니다. 그럴 경우 현재라는 것은 늘 미래를 위한 수단이 되지요. #목표를 달성하면 행복해질 거라고 생각하지만, 그때까지는 행복을 느끼지 못하고, 정작 사람은 지금 이 현재 순간에 행복해야 하는데 현재는 행복하지 않은 거죠. 그래서 늘 불행한 의식을 갖게 됩니다.# 목표를 이루는 순간 잠깐은 기쁠 수 있어도 곧 다음 목표가 생기고, 다시 피곤하고 힘든 노력을 반복하게 됩니다.

그 결과 #행복을 느껴야 할 현재를 잃어버리고, 항상 미래만 바라보게 되기 때문에 행복은 계속 놓치고 산다#고 말할 수 있겠습니다. 그래서 우리나라가 경제적으로는 많이 성장했지만 행복 지수는 낮다고들 하지요. 불안과 스트레스로 인해 우울해지고, 우울이 심해지면 자살에 이르기도 해서 자살률도 굉장히 높다고 하잖아요. 이런 것들이 모두 비교⋅경쟁하는 사회에서 생겨날 수 있는 문제들이고, 드라마 ‘스카이 캐슬’이 그런 문제를 잘 보여 줬다고 볼 수 있겠죠. 그런데 우리가 왜 그렇게 비교하고 경쟁하고 투쟁하는 방식의 삶만 계속 살게 되는 것일까, 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다.

왜 비교, 경쟁하는 투쟁의 삶을 사는 것일까?

아날로그는 쭉 이어져 있어서 연속적인데, 디지털은 A 아니면 not A, 이것 아니면 이것이 아닌 것, 이렇게 둘로 나뉘게 됩니다. 그래서 무엇을 접할 때 항상 세계를 크게 둘로 나눠서 보게 되는 거예요. 선이냐 악이냐, 좋은 것이냐 싫은 것이냐, 1이냐 0이냐, 이게 디지털 방식이잖아요. 이기는 거냐 지는 거냐, 이렇게 둘로 나눠서 보는 방식이 바로 디지털적인 사유 방식이다, 이렇게 말할 수 있겠죠.

이처럼 세상을 크게 둘로 나눠서 보는 방식을, 동양에서는 태극太極으로 잘 보여 주고 있습니다. 우리 태극기 한가운데 있는 그 태극 문양, 하나는 양이고 하나는 음이지요. 이게 전체를 둘로 나눠서 보는 것을 잘 보여 주는 그림이라 할 수 있겠습니다.

음/양, 선/악, 흑/백, 여성/남성, 이기는 자/지는 자처럼, 하나를 중심에 놓고 다른 하나를 ‘나 아닌 것’으로 설정하는 방식이 바로 분별 의식의 기본 구조입니다. 이런 이분법적 사고 속에서는 다른 존재가 자연스럽게 ‘상대’, ‘경쟁자’, 심하면 ‘적’처럼 인식됩니다.

남자는 남자, 여자는 여자 이렇게 둘로만 나누기 때문에, 남자는 여자에 대해서 여혐, 여자는 남성에 대해서 남혐을 갖는 것도 결국 “이것 아니면 저것”으로만 잘라 보는 이분법적이고 분별적인 마음 활동의 한 모습이라고 볼 수 있겠죠.

그런데 이런 이원적⋅분별적 사고를 계속 밀고 나가다 보면, 마지막에는 더 이상 나뉘지 않는 어떤 것에 부딪히게 됩니다. 곧 둘로 나눌 수 없는 단독적인 개별자, 개체로서의 ‘나’에 이르게 되는 거죠. 그러면 전체 세계를 ‘나’와 ‘나 아닌 것’으로 나누게 되고, 세계는 나 중심으로 움직인다고 여기게 됩니다. 세계를 나와 나 아닌 것으로 나누고, 나는 나 아닌 것과 구별되는 존재라고 인식하는 상태, 이것을 개인주의라고 말할 수 있겠죠.

이런 분별적 사고의 종착점이 결국 나와 남을 가르는 자타 분별입니다. 자타 분별의 마음 상태는, 전체 세계 안에서 “여기는 나, 여기는 나가 아닌 남” 이렇게 구분하는 것이기 때문에 마치 자기 주변에 장벽을 쌓는 것과 같습니다. 장벽 안쪽은 나이고, 바깥쪽은 모두 ‘나가 아닌 사람들’이 되는 거죠.

이렇게 나와 남 사이에 장벽이 생기면, 상대방은 나와 공감하고 소통하는 친구나 동료라기보다는 나와 비교해야 하고 경쟁해야 하는 경쟁자로 떠오르게 됩니다.

이 장벽은 나와 너를 갈라놓고, 둘을 서로 대립하는 경쟁자로 만들게 하는 기준이 됩니다. 그렇게 되면 나와 남의 관계는 결국 시소 같은 관계가 되죠. 내가 이기면 남이 져야 하고, 내가 얻으려면 남이 잃어야 하고, 반대로 남이 얻으면 나는 잃는 관계가 되는 겁니다. 나와 남의 관계를 항상 이런 시소의 관계, 경쟁자의 관계로만 보게 되는 거죠.

그렇게 되면 마음에는 경쟁의식만 가득 차게 되고, 나는 장벽 안에 갇히게 됩니다. 계속 경쟁하려니 불안과 스트레스, 긴장이 많을 수밖에 없고요.

지금까지 우리가 일상적으로 가지고 있는 마음이 어떤 방식으로 굴러가는가를 한번 이야기해 본 거예요. 혹시 질문이 있을까요?

보이지 않는 마음은 어떻게 알 수 있을까?

그렇죠, 마음은 보이지도 않는데 그게 진짜 있냐, 이렇게 물을 수 있죠. 우리는 대개 눈에 보이는 것만 있다고 생각을 하죠. 집에 가면 엄마가 집에 계시죠? 그러니까 엄마가 있다는 건 알죠. 그 엄마가 이 학생을 굉장히 사랑하죠, 그렇죠? 엄마가 사랑한다는 건 확실하잖아요. “엄마가 나를 사랑하신다.” 그런데 사랑이 눈에 보이나요? 안 보이죠.

그러니까 눈에 보인다고 해서 꼭 있고, 눈에 안 보인다고 해서 없다, 이렇게 말할 수는 없죠. 보통 맑은 날에는 산도 다 보이고 밤하늘의 별도 다 보이는데, 오늘같이 미세 먼지가 잔뜩 끼었다, 그러면 안 보이잖아요. 그렇다고 별이 없는 건 아니고, 산이 없는 것도 아니죠. 그러니까 꼭 눈에 보인다고 있고, 눈에 보이지 않는다고 없다고 말할 수는 없다는 거죠.

특히 마음이라는 것은 눈에 보이는 대상이 아니라, ‘보는 것’이기 때문에 안 보인다라는 걸 우리가 알잖아요. 그 ‘안 보인다’라는 것을 알고 있는 그 앎, 그게 바로 마음인 거죠. 대답이 됐어요? 또 다른 질문 있으면 해 주세요.

마음은 언제부터 있었는가

마음이 뭐냐, 오늘 강의 제목 자체가 “마음이란 무엇인가?”니까 아주 큰 질문입니다. 아까 잠깐 말씀드렸듯이, 세계는 눈에 보이는 것들입니다. 그러면 마음은 이 보이는 것들을 ‘보는 자’, 즉 세계를 보고, 세계가 존재한다는 것을 알고, 인식하는 활동을 하는 그 주체, 그게 바로 마음이라고 말할 수 있습니다.

그렇다면 “마음은 언제부터 있었냐?”라는 질문이 나오지요. 질문은 쉽게 던질 수 있지만, 막상 답하기는 참 어려운 물음입니다. “우주는 언제부터 있었느냐?”라고 물을 때 “신神이 우주를 창조했다.”라고 이야기한다면, “그때부터 우주가 있었구나.”라고 생각할 수 있겠지요.

학교에서는 “우주는 빅뱅으로 시작되었다.”라고 배웁니다. 그러면 “빅뱅이 일어난 그때부터 우주가 있었구나.”라고 이해할 수 있습니다. 그런데 조금 더 깊이 들어가 보면, ‘처음’을 묻는 물음이 그렇게 간단하지 않다는 걸 알게 됩니다.

“신이 우주를 만들었다.”고 하면, 곧바로 “그럼 그 신은 언제부터 있었느냐?”라는 질문이 뒤따릅니다. “빅뱅이 우주의 시작이다.”라고 하면, “그 빅뱅이 일어날 수 있도록 한 힘은 언제부터 있었느냐?”를 또 묻게 됩니다. 그러니까 우리는 무엇이든 ‘처음’을 설명하려고 하지만, 조금만 파고들면 다시 “그 전에는?”을 묻게 되는 것이지요.

그래서 ‘태초에’라는 말로 시작을 설명하려고 하지만, 결국 그 태초 이전, 그 바탕에 있는 존재는 ‘시작을 물을 수 없는 존재’로 생각하게 됩니다. 불교에서는 이를 무시이래無始以來라고 표현합니다. 신神은 시작을 물을 수 없는 것이다. 지금 우리가 알고자 하는 ‘마음’도 마찬가지로, 누가 언제 만들어 놓은 것이 아니라, 시작을 물을 수 없는 것, 바로 그런 차원의 것으로 이해할 수 있습니다. “언제부터 있었다.”고 특정한 시점을 찍어 말하기 어려운 것이 마음이라는 거죠.

그래서 마음에 대해 “언제부터 있었느냐?”라는 질문은, 사실상 제대로 물을 수 없는 질문이라고도 말할 수 있습니다. 이 부분은 강의를 이어 가면서 더 풀어 설명하게 될 것 같습니다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.