동아시아 종주국 고구려의 중심지, 국내성과 평양

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

“옛날 시조 추모鄒牟왕이 나라를 세웠는데, 왕은 북부여北夫餘 출신으로 천제의 아들이었고, 어머니는 하백河伯의 딸이었다.”

광개토태왕 비문의 첫머리 글이다. 고구려를 세운 주몽 성제가 천제의 아들이며, 북부여 출신이라 명시되어 있다.

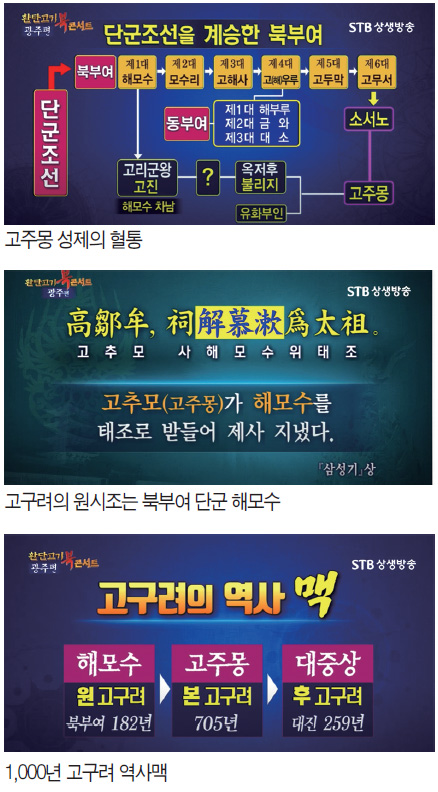

‘부여’라는 이름이 우리 역사서에 처음 나타난 시기는 단군조선檀君朝鮮의 1세 단군인 단군왕검 때이다. 『규원사화揆園史話』 「단군기檀君紀」에는 단군왕검이 나라를 다스린 지 40여 년에 ‘설유猰猶의 난’이 있었고 이때 단군왕검은 넷째 아드님인 부여夫餘로 하여금 평정케 한 뒤, 북방의 땅을 더하여 제후국 국왕으로 봉하고 우수홀에 자리 잡게 하였다는 기록이 있다. 그 나라의 이름이 ‘부여夫餘’로 전해지고 있어 학자들은 이를 ‘원시부여’라 부른다.

단군조선은 삼한관경제三韓管境制의 흥망성쇠와 그 운명을 같이하였는데, 만주 대륙과 중원 그리고 한반도 일대를 비롯한 동아시아 전역을 통치하던 단군조선의 국운이 쇠락하면서, 제44세 구물 단군 때 국호를 ‘진조선’에서 ‘대부여’大夫餘로 개칭하였다. 하지만 대부여도 제47세 고열가 단군 때 결국 멸망하였고, 이 단군조선의 영토에 새로운 나라가 들어서는데 바로 해모수解慕漱가 세운 ‘북부여’北夫餘이다.

해모수는 BCE 239년 4월 8일 대부여의 북쪽 웅심산(지금의 길림성 서란)으로 내려와 군사를 일으켰다. 이후 백악산 아사달을 점거하고 47세 고열가 단군의 빈자리를 대신하던 오가五加 부족장의 6년 공화정을 철폐하면서, 백성들의 추대로 북부여 단군이 되었다. ‘북부여’라는 명칭은, 대부여의 강역 중 북녘땅인 만주를 중심으로 나라를 세웠고 망해 가던 단군조선의 정통을 계승하여 한민족의 새 시대를 열겠다는 해모수 단군의 의지가 담긴 국호였다.

북부여가 단군조선의 역사를 이어 가던 때는 역사적 혼란기였로, 단군조선의 번조선과 막조선에 큰 변화가 있어 민족 대이동이 일어나던 시기였다. 이는 다음의 단군조선 중심지에서 살펴보도록 하겠다.

북부여 시기 중원 대륙은 한漢나라 무제武帝의 치세기였다. 한 무제 유철劉徹은 모든 국력을 쏟아 단군조선, 즉 북부여를 침공하였다. 민족의 큰 위기가 닥친 순간에 이를 막아 낸 인물은 고두막한高豆莫汗이었다. 한민족 상고 시대 최대의 위기에서 나라를 구한 고두막한은 스스로 동명왕東明王이라 칭하고 북부여의 5세 단군으로 즉위하였다. 이 고두막한의 따님이 신라 시조 박혁거세朴赫居世의 어머니인 파소婆蘇이다.

북부여의 마지막 단군인 6세 고무서高無胥 단군은 스스로 천제의 아들이라 밝힌 고추모高鄒牟(고주몽高朱蒙)를 범상치 않은 인물로 여겨 둘째 딸 소서노召西奴와 혼인시켰다. 소서노는 이후 아들 비류沸流, 온조溫祚와 함께 백제를 연 인물이다. 결국 북부여는 고구려, 백제, 신라의 시조가 모두 나온 우리 국통맥의 허브라고 할 수 있다.

아들이 없던 고무서 단군이 재위 2년 만에 붕어하면서 고추모 성제가 북부여의 7세 단군이자 900년간 동아시아 전체를 호령한 대고구려 제국의 시조가 되었다.

북부여를 계승한 고구려

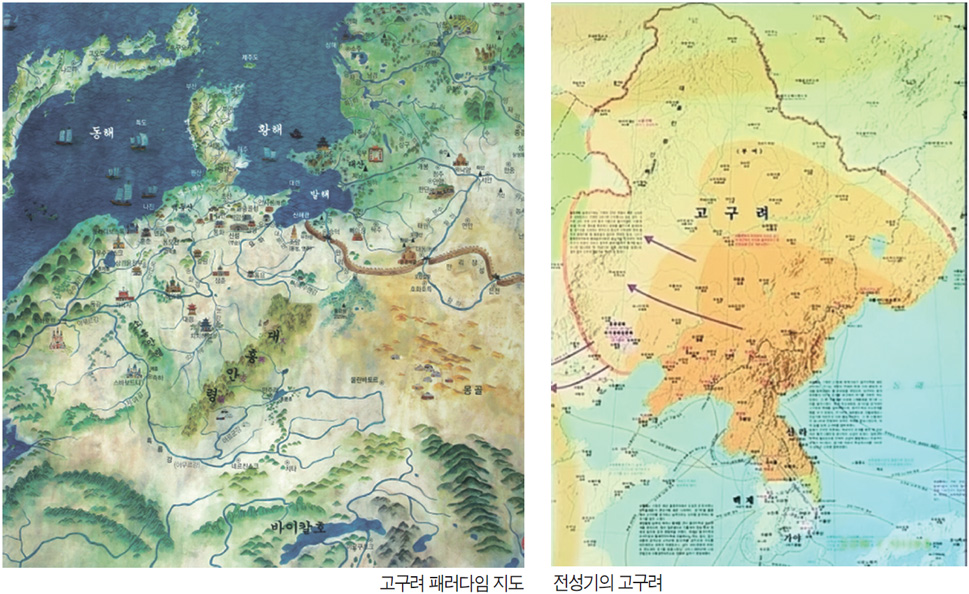

고구려의 등장은 북부여 이래 열국 시대의 혼란상을 극복하는 전환점이 되었고 그 중심지도 역사의 흐름에 따라 바뀌게 되었다.

고구려의 천도 과정

졸본(주몽 원년) - 국내성(유리명제 22년) - 환도성(산상제 13년) - 평양(동천제 21년) - 환도성(고국원제 12년) - 평양 동황성東黃城(고국원제 13년) - 평양(장수제 15년) - 장안성(평원제 28년)

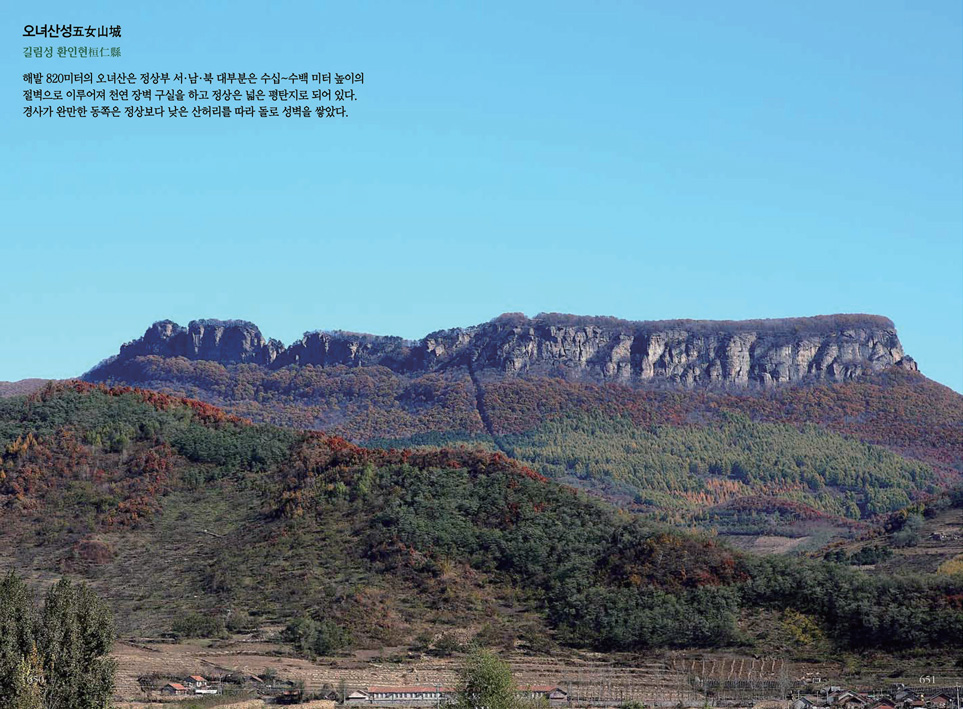

고구려의 이성二城 체제

고구려도 이런 이성 구조로 되어 있어서, 현재 지안의 국내성은 평지성이고 이웃한 환도성丸都城이 유사시에 사용하는 짝지 성으로 되어 있다. 고구려 초기 도읍지로 비정한 오녀산성五女山城이 유사시의 성이라면, 평지성에 해당하는 짝지 성은 어디일까? 현재로는 훈강渾江과 그 지류인 부이강富爾江(비류수沸流水)이 합류하는 지점(오녀산성 동쪽으로 약 14킬로미터 지점)에 소재하는 나합성지喇合城址를 유력하게 보고 있다. 나합성은 방형에 가까운 성곽으로 석축도 일부 사용한 석축 성으로 알려져 있었지만, 현재는 훈강 댐에 의해 수몰되어 환용호桓龍湖 아래에 잠들어 있어 확인은 불가능하다.

고구려 국내성은 어디일까?

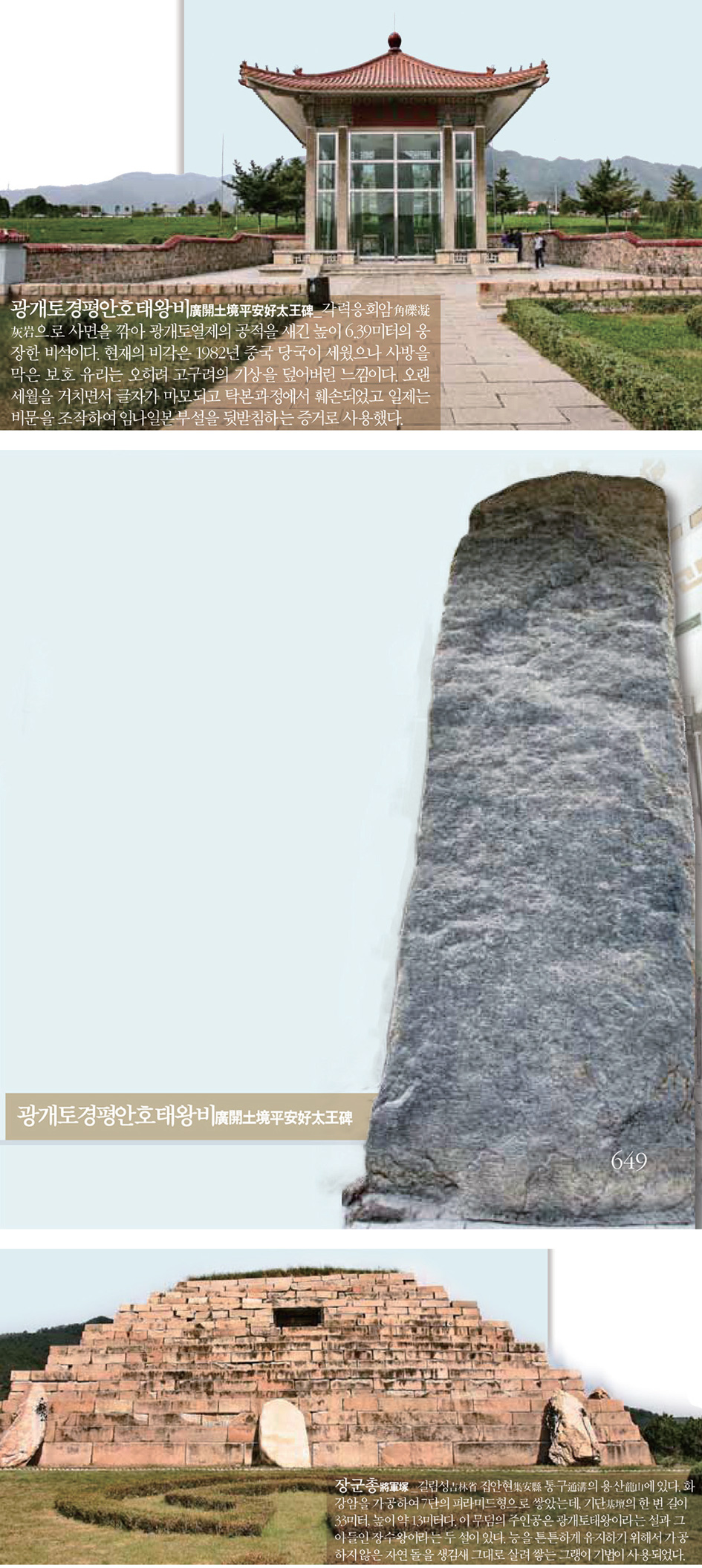

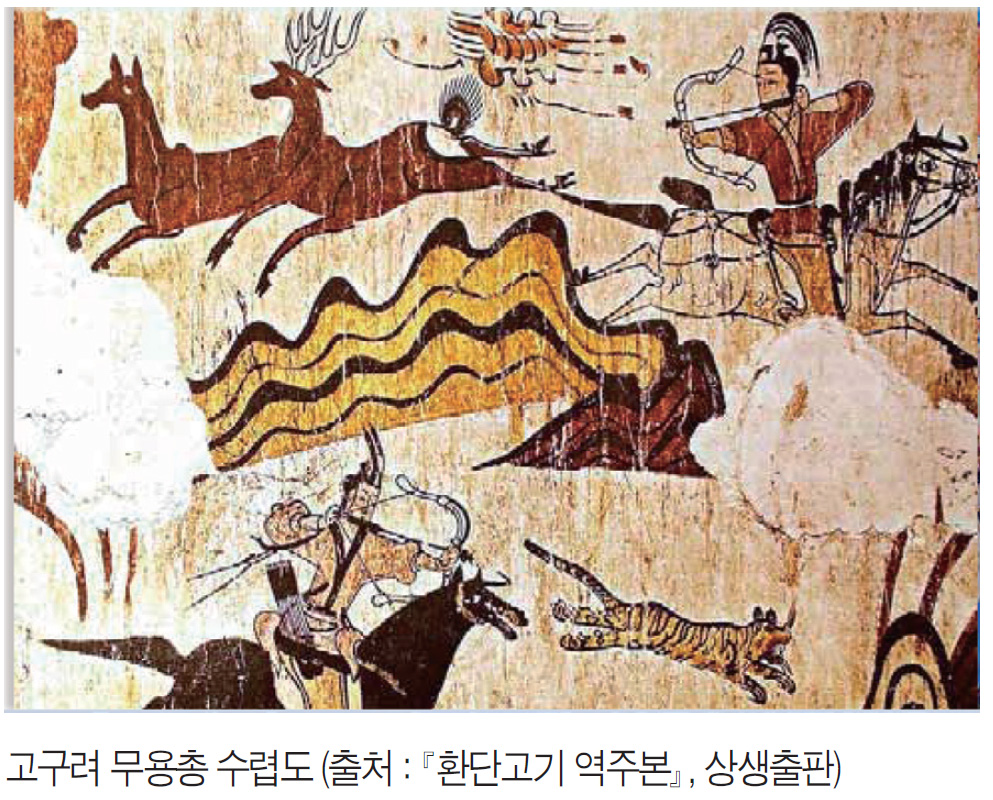

국내성 유적과 환도성 유적 외에 태왕릉, 장군총, 무용총, 각저총, 광개토태왕릉비 등 오늘날 고구려를 상징하는 문화유산 대부분이 이곳에 있다. 천 년이라는 시간에 감춰졌던 고구려 유적들은 20세기 초 뒤덮은 나무와 잡초, 흙 등을 제거하고 무너진 부분을 복원하고 나서야 제 모습을 드러냈다. 이곳이 잊힌 지역이었기 때문에 그나마 많은 유적이 남아 있었다.

어떻게 보면 광개토태왕릉비도 왕릉에 세우는 유일무이한 비석이 아니라, 신라 진흥왕의 순수비巡狩碑처럼, 고구려 이곳저곳에 세웠던 ‘여러 기념비 중 하나’에 지나지 않을 수 있다. 실제로 비문 내용은 고구려 건국 과정과 광개토태왕의 업적을 찬양하는 것에 중점을 두고 있어서, 묘비명이라기보다는 기념 비문의 성격이 짙다고 할 수 있다.

국내성이 한 군데가 아니었다

아무튼 지안이 정말 고구려의 수도 국내성은 아닐지 모르지만, 평범한 지역이 아니라는 점은 확실해 보인다. 만일 ‘국내성이 한 군데가 아니었다.’라는 생각을 해 본다면, 지안도 여러 국내성 중 하나일 가능성도 있다. 이는 고구려의 도읍지인 평양平壤이 지금 북한의 평양이라고 단정 지을 수 없는 상황과 다르지 않기 때문이다.

3세기 중엽 위魏나라의 공격을 받고 고구려는 도읍을 국내성에서 평양平壤으로 잠시 옮긴다. 이때 평양은 오늘날의 평양도, 5세기에 다시 천도한 평양도 아닌, ‘중국 지린성吉林省 퉁화通化 어딘가의 평양’일 거라고 많은 사학자가 추정하고 있다. 평양이 하나가 아니라면 국내성 또한 꼭 하나일 까닭이 있겠는가?

그럼 국내성은 어디일까? 국내성國內城의 말뜻을 해석해 보면 ‘나라 안의 성’이다. 무슨 뜻일까? 이곳을 불내성不耐城 또는 불이성不而城이라고도 표기했다고 한다. 이而는 내耐를 옮겨 쓰다 생긴 변화일 것이니 이 ‘내’에 주목해 보면 강이라는 우리말을 옮긴 것일 수 있다. 국과 불에서 국은 ‘나라-너른’, 불은 ‘벌판’이라는 말에서 유추해 보듯 ‘벌-너른’이 될 수 있다. 그러자면 국내성, 불내성은 ‘너른 강의 성’이라고 할 수 있다. 너른 강은 압록강鴨綠江이 될 수도 있고, 쑹화강松花江이나 랴오허강遼河江이 될 수 있을 것이다. 여하튼 너른 강변에 세워진 성을 국내성이라고 한 것은 아닐까?

한편 『삼국사기』 「지리지地理志」에서 내內는 대개 땅[壤]과 통한다. 불不을 신라어 벌伐, 백제어 부리夫里와 같은 벌판으로 보면, 불구내는 ‘평평한 땅’ 즉 평양平壤이라고도 볼 수 있을 것이다. 여러 추론이 가능하리라 생각되지만, 일단 현재 국내성으로 비정한 지안集安의 국내성에 관해 이야기해 보면 이렇다.

고구려 초기 시련과 영광을 함께한 국내성 이야기

『삼국사기』에 의하면 주몽朱蒙이 흘승골성紇升骨城에 도읍을 세운 시기로부터 40년이 지나 2세 유리명제琉璃明帝 22년에 도읍을 국내성國內城(혹은 불이성不而城)으로 옮기고 위나암성尉那巖城을 쌓았다는 기록이 있는데, 이로써 국내성이 역사 속에 등장하게 된다.

3세 대무신열제大武神烈帝 때는 한漢나라 요동 태수의 공격을 받아 국내성에서 농성을 하였는데 울두지라는 사람의 지혜로 요동군의 공격을 막아 냈다. 이때 국내성은 험한 지형 때문에 쉽게 함락시킬 수 없고, 포위당해도 오래 버틸 만큼 물과 식량 자원이 풍부해야 한다는 조건에 부합해 당시 고구려 도읍지로는 최적지라고 할 수 있었다.

하지만 11세 동천제東川帝 때는 조조가 세운 위魏나라 관구검의 대군에게 국내성이 함락되었다. 고구려 역사상 가장 치욕적인 패배였다. 이때 동천제는 가까스로 나라를 지킨 후 이듬해 ‘평양’으로 수도를 옮긴다. 이 평양이 어느 평양인지 논란이 끊이지 않지만 오래지 않아 환도한 것으로 보인다.

그러나 고구려의 시련은 끝나지 않았다. 342년에 선비족의 모용씨가 세운 전연前燕에게 국내성은 다시 한번 쑥대밭이 되었다. 환도성을 점령한 연燕나라의 모용황慕容皝은 환도성을 점령하고 항복을 요구했지만, 고국원제故國原帝는 응하지 않았다. 그러자, 궁실을 불태웠고 환도성을 헐어 버리고 돌아가면서 왕태후 주씨周氏와 왕비를 인질로 사로잡았으며, 미천제美川帝의 왕릉을 파서 시신을 싣고 갔다.

어쩔 수 없이 고국원제는 이듬해 아우를 입조시켜 미천제의 시신을 찾아오고 355년 낙랑공으로 임명되는 것을 받아들인다는 조건으로 모후 주씨 등이 되돌아오게 하였다. 모용씨는 그렇게 고구려를 굴복시켰지만, 전연은 그로부터 15년도 안 되어 전진前秦에게 멸망당했다. 이후에도 고구려는 전성기였던 백제 근초고왕近肖古王의 위세에 밀려 고난의 세월을 보내야 했다.

장수제의 평양 천도

그와 동시에 평양에서 백제 근초고왕의 태자 근구수의 군대에 맞서 싸우다 화살을 맞고 전사한 고국원제의 원한을 갚아 주는 데 성공했다. 절치부심한 50여 년의 시간이 지난 475년 장수제는 백제를 공격해 한성에서 개로왕蓋鹵王을 사로잡아 처단하고, 백제를 멸망 직전까지 몰아넣었다. 최강의 고구려가 이렇게 시간을 들여야 할 정도로 백제 역시 강력한 해상 제국이었다. 백제의 중심지에 대해서는 다음 호에서 다루도록 하겠다.

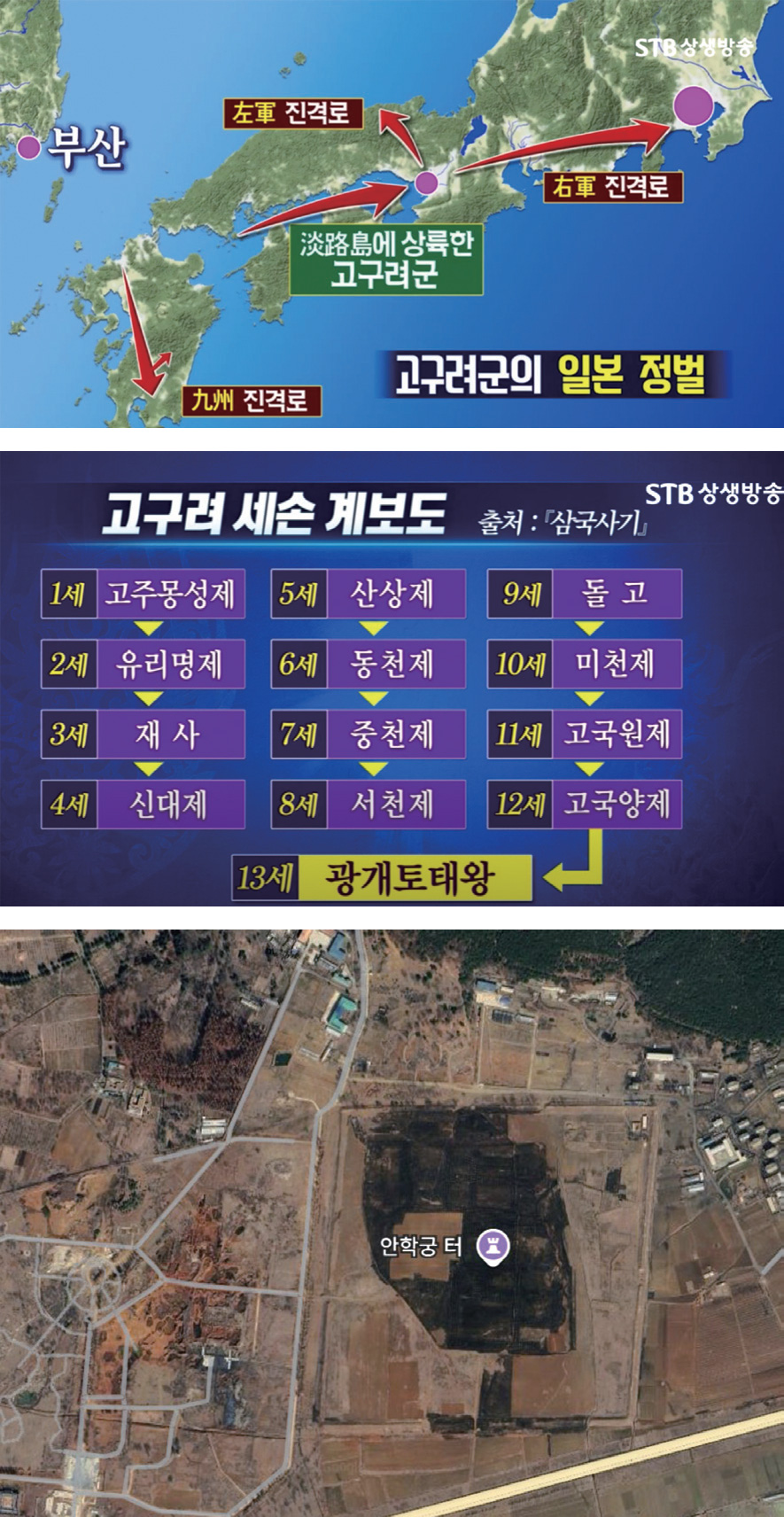

이렇게 동북아 최강자 고구려의 위용은 평양성에서 다시 드러났다. 고구려의 평양 위치에 대해서는 여러 학설이 존재한다. 586년(평원제平原帝 28년)에 수도를 장안성長安成으로 옮기는데, 이곳을 현재 평양 시가를 둘러싸고 있는 평양성으로 본다면, 안학궁安鶴宮과 대성산성大城山城을 전기 평양성, 장안성을 후기 평양성이라고도 할 수 있다. 일단 평양성은 여러 군데였고, 지금의 평양성도 그중 하나였을 것으로 추정할 수 있다.

고구려 멸망 이후의 평양성

이후 이 지역은 러시아와 일본의 각축장이 되었다가 일본의 꼭두각시인 만주국滿洲國이 세워지고, 일본 패망 후에는 지안輯安현으로 있다가 1965년 지안集安현이 되었다. 지안(한글 표기 ‘집안’)의 한자 표기는 본래 輯安이었다. 이는 『사기史記』에서 한 무제를 칭송하면서 ‘집안중국輯安中國’이라고 표현한 것에서 유래했는데, 1965년 중국이 북한과의 우호를 증진하고자 대국주의의 색채가 짙은 안동安東 지명을 단둥丹東으로 바꿀 당시 저우언라이周恩來가 지안輯安도 지안集安으로 바꾼 것이다.

대일 항쟁기 때 신흥무관학교가 있었던 퉁화通化는 포도주 산지로 유명하다. 퉁화 포도주는 야생 머루를 원료로 하여 달콤하고 향이 진한 특징이 있다. 지역이 위치한 위도는 높지만, 노령산맥 남쪽에 위치하여 찬바람이 덜하고 따뜻한 해양 기류가 압록강을 따라 흘러 산머루 재배에 매우 적합한 기후라고 한다. 그 아래인 지안은 더 온화한 날씨이다.

인구 20만 정도의 소도시인 지안은 북한과 가까워서 문화적으로는 2004년에 북한의 평양, 남포 등지에 있는 고구려 유적과 함께 지안의 고구려 유적이 유네스코 문화유산으로 등재되었다. 반면에 이곳은 압록강을 넘어 탈출하는 탈북자를 막고 돌려보내는, 첨단 기술을 총동원한 검문소가 설치되어 있다. 도시는 역사를 넘어서 계속 살아가고 있다.

전근대 시절의 평양

고구려 국내성이 부루내, 즉 너른 강으로 불렸다면, 평양은 부루나, 너른 벌판으로 불렸다. 식민 사학자들은 지금의 평양을 단군조선의 수도 아사달이라고 했지만, 단군조선의 중심지는 한반도 바깥, 만주와 요동 지역이었다.

현재 북한의 평양에 남아 있는 고구려 안학궁의 유적을 보면 둘레는 약 3천 미터, 40만 제곱미터의 터에 51채 정도의 건물이 있었다. 안학궁 뒤에 쌓은 대성산성은 9킬로미터에 이르렀다. 이는 조선의 경복궁보다 약간 작은 정도이며 당시와 비교하면 백제나 신라, 중국 여러 나라 수도보다 월등한 규모였다. 평양은 인접한 곡창 지대인 재령평야와 대동강과 재령강이라는 자연조건을 바탕으로 성장하였다.

고구려 멸망 이후 고려와 조선에서도 중시되었던 지역이고, 특히 평안도는 북방의 위협을 방비하고 중국 사신 접대에 공을 들여야 해서 세금이 중앙으로 가지 않고 지역 내에서 소비되었기에 경제적 풍요가 넘쳐 났다. 돈이 있는 곳에 유흥이 번성하는 것은 인지상정. 조선 시대에는 을밀대乙密臺 유람이 풍류의 꽃이며 평양 기생이 전국에서 으뜸이라 꼽힐 만큼 흥청거리는 분위기가 이어졌다. 오죽하면 ‘평안 감사도 저 싫으면 그만’이라는 말도 여기서 나왔다. 당시 평안도 관찰사가 있던 곳이 평양이다.

평양성은 임진왜란 당시 일본군에 의해 함락되었고, 이듬해 명明나라 이여송과 조선군, 승병들이 합세해 탈환하기도 했다. 근대에 이르러 1894년 청일전쟁 때에는 청군이 1만 5천 명의 병력을 보유하고 있었다. 병력도 뒤지지 않았고 견고한 평양성의 도움을 받을 뻔했지만, 청군 지휘관인 섭지초葉志超는 싸워 보지도 않고 달아나는 형편없는 인물이었다. 일본군은 부대장이 직접 총을 쏘고 맨손으로 성벽을 기어오르는 등의 투지를 발휘해 섭지초의 항복을 받아 냈다. 그 와중에 수많은 평양 시민이 목숨을 잃었다. 당시 이 현장을 목격하고 「혈의 누」를 쓴 친일파 이인직은 “평양 사람들의 피가 냇물을 이루어 대동강을 빨갛게 물들였다!”라고 할 정도였다. 이인직은 매국노 이완용 대신에 대한제국 국권을 일본에 넘기는 협상을 한 인물이다.

대일 항쟁기 이후의 평양

대일 항쟁기에 평양부平壤府가 된 평양은 대륙 침략의 군수기지로 설계, 개조되었다. 나아가 경성 대신 조선총독부가 들어설 도시로 검토되기도 했다. 어지러운 세태 속에서 마음의 안식을 찾은 이들이 개신교改新敎를 선택하면서, 1907년 정미년에는 평양 대부흥회에서 600여 명의 신도가 중범죄를 포함한 평생의 비밀을 낱낱이 고백하고 참회하는 회개悔改 열기가 있었다. 이른바 1907년 ‘평양 대부흥 운동’ 사건이다. 이는 한국 기독교사에 남을 대사건으로 평양을 ‘동양의 예루살렘’이라고 부를 정도였다.

붉은 도시로 전락하여 버린 평양

1945년 해방 이후 북한에 소련군蘇聯軍이 진주하면서 평양은 ‘붉은 도시’가 되어 갔다. 신의주 반공학생의거 등을 거친 우파, 기독교, 지주 세력 다수가 월남했고, 조만식 등 우파나 민족주의 독립운동가, 천도교 세력의 숙청을 거쳐 북한은 평양을 중심으로 공산화共産化되었다. 한국전쟁 당시 역전에 역전을 거듭하면서, 제2차 세계대전의 폭격을 훨씬 뛰어넘는 무지막지한 폭격으로 평양을 비롯한 북한의 주요 도시들이 폐허가 된 탓에, 휴전 이후 아무것도 없는 곳에 새로운 평양이 건설되었다.

전후에 평양시는 대동강이 끼고 도는 도시 공간을 일정하게 구획하고 거대 기념물을 배치하였다. 우리 역사에서 가장 처절하고 참혹했던 전쟁을 일으킨 장본인인 김일성은 전쟁이 끝나고 힘을 잃기는커녕 신神이 되었다. 현재 평양은 오직 김일성 한 사람의 숭배에 헌신하고 있을 뿐이다. 평양시 중심부 서쪽에는 김일성의 고향인 만경대가, 중앙부에는 만수대 언덕에 김일성의 인생 역정(개선문), 김일성의 사상(주체사상탑), 김일성의 인민들(인민대학습당)이 삼위일체를 이루며 옹위하는 구도이다. 동쪽에는 김일성의 죽음을 나타내는 태양 궁전이 있다. 역사상 어떤 나라도 이처럼 철저히 정치화-개인화된 공간으로 도시를 구성하지 않았다. 김정일을 지나 김정은 시대에 평양은 조금 변화하는 듯하다.

하지만 김일성종합대학을 나와 유럽 제일의 북한 전문가로 통하는 뤼디거 프랑크Rüdiger Frank는 “지금 북한에는 300만 명 정도의 중산층이 있는데, 대부분이 평양에 산다.”라면서 “평양은 북한 내부의 천국이며 북한의 이상향”이라고 했다. 생활에 불만이 많은 북한 주민이 고개를 돌려 서울이나 도쿄를 바라보는 대신 평양만 바라보게 했다는 것이다. 즉 열심히 노력해서 성분을 개선하고 당의 눈에 들면 사회주의 북한의 진짜 천국인 평양에서 살 수 있다는 희망이 있는 한, 체제 전복을 꿈꾸지는 않으리라는 것이다. 과연 평양은 변화할 수 있을 것인지, 통일 이후 수도로서 역할을 할 그릇이 되는 도시일지, 지금의 평양으로는 매우 의문이다.

만주 땅의 산맥과 강

- 유홍준의 『국토박물관 순례 1』을 중심으로

만주는 춥고 황량한 허허벌판이라는 이미지와는 달리 아무르강(헤이룽강黑龍江), 쑹화강松花江이나 랴오허강遼河江 같은 큰 강이 흐르고 한카호(싱카이호興凱湖) 같은 거대한 호수도 있으며 풍성한 삼림이 우거져 있다. 그리고 몽골고원과 경계를 이루는, 해발 1,900미터에 이르는 거대한 대싱안링大興安嶺산맥을 비롯한 여러 산맥도 자리 잡고 있으며 늪지도 많다. 남부에서 대략 한가운데 둥베이東北 평원이 자리를 잡고 있고, 콩의 원산지이며 천연자원이 풍부하다. 고구려의 강력한 기병은 이곳의 질 좋은 철광석에 힘입은 바 크다.

2023년에 나온 유홍준兪弘濬의 『국토박물관 순례 1』에서는 만주 지역의 산맥과 강에 대해 정리가 잘 되어 있어서 이를 요약 정리하여 읽는 독자분들의 이해를 돕고자 한다. 이 내용은 2000년 9월 〈중앙일보〉 창간 35주년 기념 ‘압록⋅두만강 대탐사단’의 일원으로 고구려와 발해(대진국) 유적을 찾아 만주를 다녀온 유홍준 교수가 답사 당시 역사학자, 지리학자, 가이드, 버스 기사, 현지인 등에게 묻고 물어 확인한 내용이라고 하니 현장감이 있다. 다음은 『국토박물관 순례 1』 222쪽에서 226쪽의 내용을 정리한 것이다.

동북 삼성인 요령성, 길림성, 흑룡강성의 남쪽에는 압록강, 백두산, 두만강에 걸쳐 있는 장백長白산맥이 있다. 서북쪽으로 대흥안령大興安嶺산맥이 동북쪽으로는 소흥안령小興安嶺산맥이 삿갓처럼 덮여 있다. 대흥안령산맥 너머는 내몽골 고비사막이고, 소흥안령산맥 뒤로는 흑룡강黑龍江, 러시아 이름으로 아무르강이 흐르고 있다. 그 사이의 넓은 땅이 만주로 한반도의 네 배 되는 넓은 땅이다.

만주 서쪽을 가로지르는 큰 강이 요하遼河이다. 요하는 대흥안령산맥 남쪽 끝에서 발원하는 서요하西遼河와 길림성에서 시작되는 동요하東遼河가 합류하여 발해로 흘러든다. 이 요하를 기준으로 대략 요동과 요서로 나뉜다. 조선 시대 연행燕行 사신들이 건너다닌 혼하渾河는 이 요하로 흘러드는 요동 땅의 큰 지류이다.

만주 땅 동쪽을 가로지르는 큰 강이 송화강松花江이다. 백두산 장백폭포에서 발원하여 북쪽으로 흐르는 것을 ‘북류 송화강’이라고 하고, 북류하던 물길이 소흥안령산맥에서 남류하는 지류인 눈강嫩江과 합쳐지면서 물길이 급격히 바뀌어 흐르면 ‘동류 송화강’이 되어 하얼빈을 거쳐 흑룡강에 합류한다. 동류 송화강에는 목단강牧丹江이라는 지류가 흘러든다.

심양瀋陽을 기준으로 하여 동서로 긴 산맥이 뻗어 있는데 동쪽에는 용강龍崗산맥이 있고, 서쪽에는 천산千山산맥이 요동 반도 끝까지 뻗어 있다. 그래서 연행 사신들은 천산산맥을 넘어 다녔다. 우리나라 사람들이 고구려 유적지로 답사하는 만주 땅 남쪽에는 장백산맥이 뻗어 있는데, 국내성으로 비정하는 집안集安으로는 장백산맥의 지맥으로 노령산맥老嶺山脈(소백산맥에서 갈라지는 노령산맥蘆嶺山脈과 다르다)이 지나간다. 요령성과 길림성은 중첩된 산맥을 기준으로 나뉘어져 환인은 요령성 동쪽 끝에, 집안은 길림성의 서남쪽 끝에 위치하고 있다. 오녀산성이 있는 환인에서 집안까지는 직선거리로는 70킬로미터밖에 안 되지만, 실제로는 곧장 가는 길이 없다. 통화通化를 거쳐 가야 하는데, 환인에서 통화까지가 100킬로미터, 통화에서 집안까지가 120킬로미터로 버스로 다섯 시간 걸린다고 한다.

만주 땅의 민족과 나라

- 유홍준의 『국토박물관 순례 1』 중 송기호 교수 기고문

유홍준 교수의 『국토박물관 순례 1』에는 발해사 전공자인 송기호宋基豪 교수의 기고문도 실려 있다. 만주 땅에 살아온 민족과 나라에 관한 이야기를 시원하게 설명해 준 글을 찾기가 쉽지 않다. 논란이 많은 부분이긴 하지만, 독자들에게 이 지역의 윤곽을 대략적이나마 전달하기 위해서 요약 정리해서 싣는다.이 내용은 답사 당시 버스 안에서 송기호 교수가 강의한 것으로, 뒤에 신문에 기고한 것이다. 송기호 교수는 1956년생으로 대전 출신이다. 대전고와 서울대 국사학과를 나왔는데, 지금도 불모지에 가까운 발해사(대진국사)를 연구한 학자이다. 아래 인용문은 『국토박물관 순례 1』 227쪽에서 229쪽 내용이다.

(백두산 천지에서) 왼편으로 보이는 저 산줄기를 넘으면 우리가 답사를 시작한 심양에 이르게 된다. 그 주변에 산 하나 없는 너른 평원이 바로 요하평원이다. …… 요하를 건너면 다시 요서 산지와 그 북쪽으로 대흥안령산맥이 펼쳐지니, 이곳의 초원을 터전으로 삼아 살아온 사람들이 동호족東胡族이다. 흉노족의 동쪽에 거주하였기 때문에 ‘동쪽의 오랑캐’란 이름이 붙여졌으니, 시대에 따라 선비, 오한, 거란, 실위, 몽골족으로 불린다. 요遼나라와 원元나라 그리고 남북조 시대의 북조 국가들인 북위北魏, 북주北周, 후연後燕과 같은 나라를 세운 주인공들이다. 그중 북위(386~534)를 세워 중국의 반을 150년간 지배했던 선비족의 탁발씨들은 스스로 한화漢化되어 역사 속에 사라졌다.

오른쪽으로 눈을 돌리면, 역시 산줄기 저 너머에 목단강과 송화강 하류에 형성된 분지들이 등장한다. 거기에 뿌리를 박고 살아왔던 사람들을 우리는 흔히 숙신족肅愼族이라 부른다. 이들도 시대에 따라 읍루, 물길, 말갈, 여진, 만주족으로 불리면서, 발해 건국에 참여하였고 금金나라와 청淸나라를 세웠다. 지금 만족滿族이라 불리는 이들이 바로 그 후예이다.

이 두 집단을 사이에 두고 만주 한가운데에 살림을 차린 사람들이 예맥족濊貊族이다. 송화강 중류에 자리 잡았던 부여, 압록강 중류에 일어난 고구려, 그 후예가 말갈과 연합하여 세운 발해가 바로 이들이 건설한 나라이다.

한반도의 여섯 배가 넘는 광활한 대지에 역사를 꾸려 갔던 주인공은 이처럼 크게 세 집단으로 나뉜다. 우리의 핏줄이 된 예맥족은 동부의 숙신족, 서부의 동호족을 좌우의 날개로 삼으며, 지금의 길림성과 요동 지방을 무대로 오르내렸다. 그러나 아쉽게도 발해의 멸망과 함께 그들의 발자취는 한반도로 움츠러들어 버렸고, 그 대신에 중원의 한족漢族들이 그 자리를 메워 버렸다.

오른쪽으로 눈을 돌리면, 역시 산줄기 저 너머에 목단강과 송화강 하류에 형성된 분지들이 등장한다. 거기에 뿌리를 박고 살아왔던 사람들을 우리는 흔히 숙신족肅愼族이라 부른다. 이들도 시대에 따라 읍루, 물길, 말갈, 여진, 만주족으로 불리면서, 발해 건국에 참여하였고 금金나라와 청淸나라를 세웠다. 지금 만족滿族이라 불리는 이들이 바로 그 후예이다.

이 두 집단을 사이에 두고 만주 한가운데에 살림을 차린 사람들이 예맥족濊貊族이다. 송화강 중류에 자리 잡았던 부여, 압록강 중류에 일어난 고구려, 그 후예가 말갈과 연합하여 세운 발해가 바로 이들이 건설한 나라이다.

한반도의 여섯 배가 넘는 광활한 대지에 역사를 꾸려 갔던 주인공은 이처럼 크게 세 집단으로 나뉜다. 우리의 핏줄이 된 예맥족은 동부의 숙신족, 서부의 동호족을 좌우의 날개로 삼으며, 지금의 길림성과 요동 지방을 무대로 오르내렸다. 그러나 아쉽게도 발해의 멸망과 함께 그들의 발자취는 한반도로 움츠러들어 버렸고, 그 대신에 중원의 한족漢族들이 그 자리를 메워 버렸다.

참고로 송기호 교수는 고구려적인 신비감이나 스케일을 느낄 수 있는 두 곳을 꼽아 주었다. 바로 랴오닝성 환런桓仁에 있는 오녀산성五女山城이고, 또 하나는 지안集安에 있는 적석총積石冢 무리이다. 오녀산성에서는 주변을 압도하는 풍광으로 웅혼한 고구려의 기상을, 고구려 적석총 무리는 그 장대함이 경주의 왕릉과는 다른 역사적 신비감이 있다고 하였다. ■

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』, 대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『국토박물관 순례1』, 유홍준, 2023, 창비

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』, 대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『국토박물관 순례1』, 유홍준, 2023, 창비

© 월간개벽. All rights reserved.