2030년 중국의 대만 침공 시 한반도로 확전 / 생명체 방출 빛 바이오포톤 첫 포착 / 우주 자체가 미세하게 회전한다! 천문학의 난제 해결

[지구촌개벽뉴스]

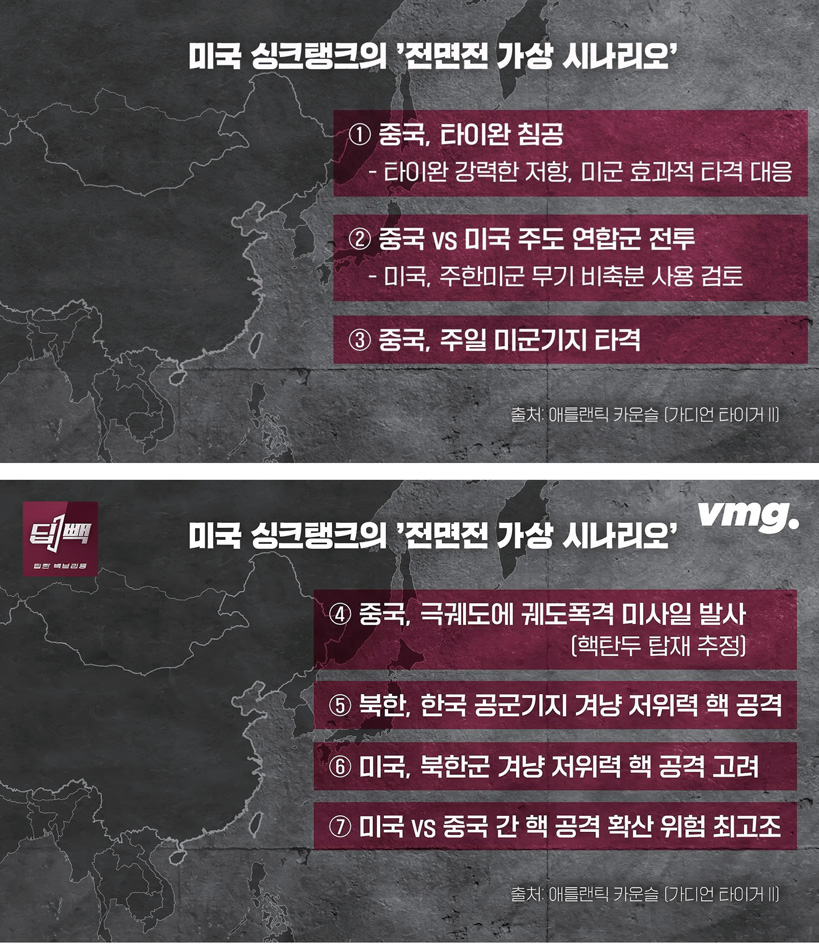

2030년 중국의 대만 침공 시 한반도로 확전

중국, 대만 침공과 동시에 주일 미군 기지를 공격!

북한도 주한 미군 기지를 향해 단거리 탄도미사일 발사!

결국 중국과 북한 핵무기 사용, 일촉즉발의 핵 대결로 비화!

북한도 주한 미군 기지를 향해 단거리 탄도미사일 발사!

결국 중국과 북한 핵무기 사용, 일촉즉발의 핵 대결로 비화!

보고서에 따르면, 훈련 초반 중국은 대만 침공과 동시에 주일 미군 기지를 공격해 미중 간의 재래식 전쟁을 촉발했다. 북중 국경 지대에 자산을 배치하면서 북한과의 군사 정보를 공유하고, 이에 고무된 북한은 주한 미군 기지를 향해 단거리 탄도미사일을 발사했다. 이어 핵 실험까지 감행하며 미국의 확장 억제 공약을 시험하는 양상으로 전개됐다.

특히 개전 초기, 미국은 주한 미군의 군수품을 대만에 지원하려 했으나 중국이 한국 정부에 이를 억제하지 않으면 주한 미군 기지를 공격하겠다고 경고했다. 이러한 중국의 압박은 일부 효과를 거두며, 주한 미군의 대만 개입은 한미 양국의 합의로 제한됐다고 보고서는 전했다. 시나리오 말미에는 중국이 핵무기를 사용하고, 북한과의 동맹 조약을 발동해 한반도 개입을 정당화하는 수순으로까지 이어졌다. 북한도 한국 공군 기지를 향해 저위력 핵 공격을 감행하면서 상황은 일촉즉발의 핵 대결로 비화됐다.

이번 훈련은 트럼프 대통령이 강조해 온 주한 미군의 전략적 유연성과 그에 따른 중국의 반발 가능성, 그리고 한반도 안보 위기의 현실적 위협을 재확인한 것으로 풀이된다.

생명체 방출 빛 바이오포톤 첫 포착

바이오포톤은 육안으로 볼 수 없는 초미약 광자!

생명체의 대사나 에너지 흐름의 지표, 생명의 ‘빛’ 그 자체

생명체의 대사나 에너지 흐름의 지표, 생명의 ‘빛’ 그 자체

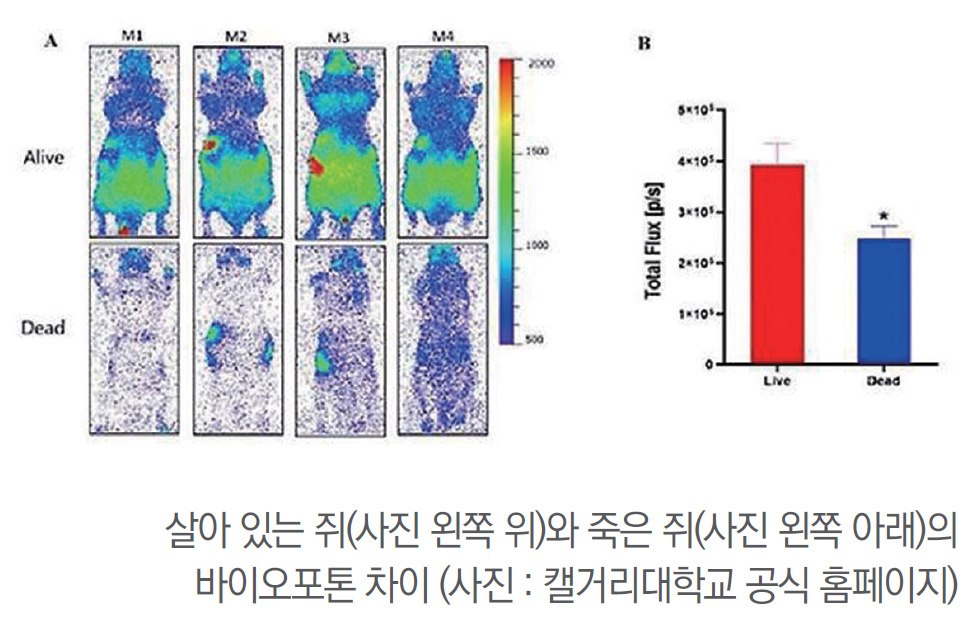

2025년 5월 캐나다 캘거리 대학교 생물학 연구팀은 생명체가 방출하는 초미약 광자光子인 ‘바이오포톤Biophoton’을 실험을 통해 시각적으로 포착했다고 밝혔다. 바이오포톤은 우리가 흔히 알고 있는 반딧불이나 해양 생물의 바이오루미네선스Bioluminescence와 달리, 육안으로는 볼 수 없는 극도로 미약한 빛이다. 하지만 생명이 존재하는 동안 끊임없이 발산되며, 죽음과 함께 사라지는 특징을 가졌다.

연구를 이끈 바히드 살라리 교수는 “광자 하나하나를 감지할 수 있는 초고감도 카메라를 통해 실험한 결과, 쥐 실험에서 살아 있는 생명체는 전신에서 뚜렷한 빛을 방출하는 반면, 죽은 생명체에서는 그 빛이 빠르게 사라지는 현상을 확인했다.”라고 밝혔다. 특히 대사 활동이 활발했던 신체 부위에만 잔여광이 반점처럼 남는 사실도 확인됐다.

이번 연구는 그간 세포 수준에서만 제한적으로 연구되던 ‘초미약 광자 방사(UPE : Ultraweak Photon Emission)’ 현상을, 전신 수준으로 확대해 관찰한 최초의 시도이다. 연구팀은 살아 있는 생물체의 바이오포톤 패턴을 통해 세포 활동, 대사 흐름 등 생물학적 기능을 분석할 수 있는 가능성을 제시했다.

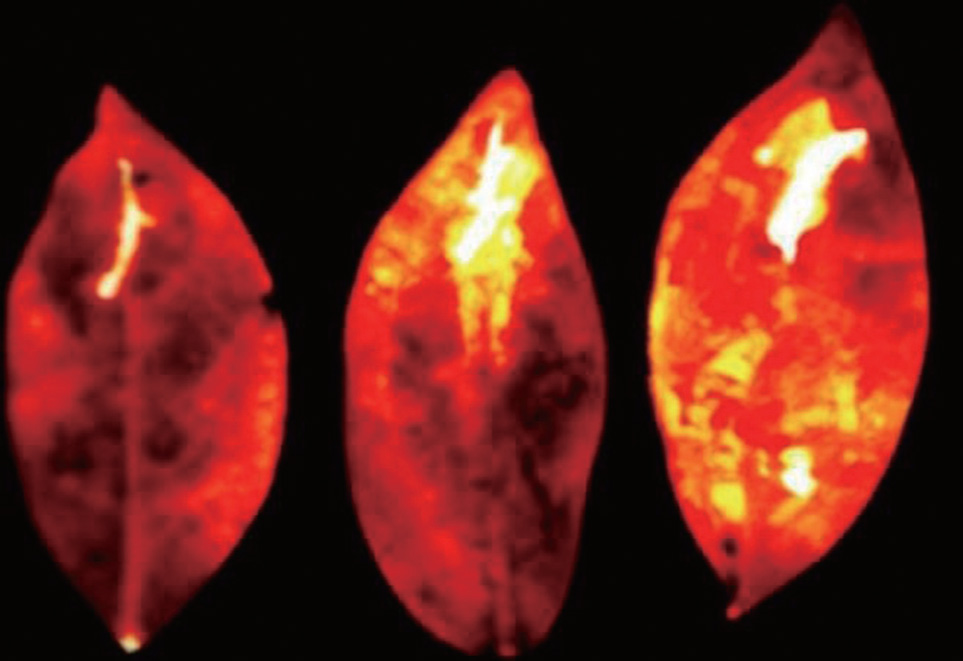

실험은 동물뿐만 아니라 식물도 포함됐다. 겨우살이 잎에 상처를 입히거나 알코올, 과산화수소 등을 처리했을 때, 바이오포톤 방사가 급격히 증가한 것도 주요 관찰 결과 중 하나였다. 이는 생명체가 스트레스 상황에 놓였을 때 빛의 방출이 달라진다는 사실을 보여 주며, 향후 진단 기술로 발전할 가능성을 열어 주고 있다.

살라리 교수는 “바이오포톤은 대사나 에너지 흐름의 지표이자 생명의 ‘빛’ 그 자체”라며 “이 빛을 통해 생명 상태를 비침습적非侵襲的(noninvasively)으로 진단하는 기술 개발도 가능하다.”라고 전망했다. 이 뉴스는 동방신선학교의 우주 광명 빛꽃 수행의 과학적인 근거로 평가할 수 있다.

우주 자체가 미세하게 회전한다! 천문학의 난제 해결

미국 하와이 대학교 마노아 캠퍼스의 이스트반 사푸디 교수 연구팀은 4월 17일, 영국 왕립천문학회 월보(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)에 발표한 논문을 통해 우주가 극도로 느리게 자전하고 있을 가능성을 제시하며, 이 회전 개념을 기존 표준 우주론 모델에 수학적으로 적용할 경우 허블 텐션 문제를 해결할 수 있다고 밝혔다.

현재 표준 우주론에 따르면 우주는 모든 방향으로 균일하게 팽창하고 있으며, 이는 대부분의 천문 관측과도 일치한다. 그러나 멀리 있는 초신성을 이용한 측정 결과와 우주 마이크로파 배경 복사를 기반으로 한 측정값 사이에 상당한 차이가 존재하며, 이 불일치를 ‘허블 텐션Hubble Tension’이라 부른다. 팽창 속도를 뜻하는 허블 상수(H₀)가 서로 다른 값을 보이기 때문이다.

사푸디 교수팀은 이 불일치를 해결하기 위해 기존 이론에 ‘우주의 미세한 자전’을 추가하는 방식으로 수학 모델을 재구성했다. 연구팀은 “우주가 약 5천억 년마다 한 바퀴 회전하는 정도의 극도로 느린 속도”를 적용했고, 이 미세한 회전이 시간이 지남에 따라 우주 팽창 양상에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.

무엇보다 이 회전 모델은 기존의 관측 결과와 모순되지 않으며, 우주 성장률과 팽창 속도 간의 괴리도 설명할 수 있는 장점을 가진다. 더 나아가, 회전을 가정한 다른 이론들과도 잘 호환되며, 물리 법칙과도 충돌하지 않는 것으로 분석됐다. 사푸디 교수는 “모든 것이 실제로 회전하고 있을지도 모른다.”라며 “이번 모델은 기존 우주론의 한계를 넘는 새로운 접근”이라고 밝혔다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.