우리말 시간 여행 - 오늘의 우리말 [신나다]

[STB하이라이트]

※ 말 속에 담긴 시간과 이야기를 찾아 떠나는 우리말 시간 여행

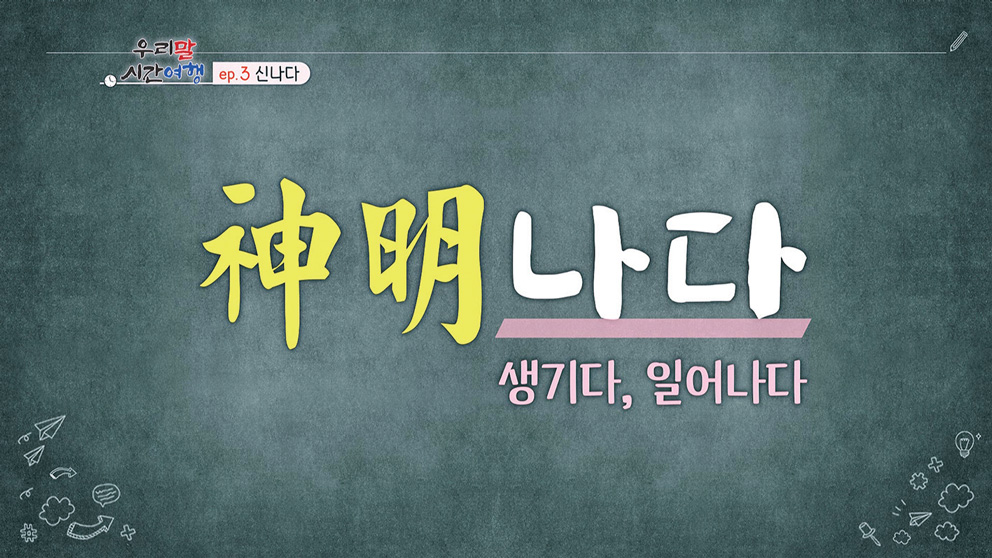

신이 날 때, 즐거울 때, 흥겨울 때, 우리는 자연스럽게 ‘신나다’라는 표현을 씁니다. 그런데 이 말에서 ‘신’은 무엇이고 또 정확히 무엇이 난다는 걸까요?

신명나다

신이 내린다 = 신인합일

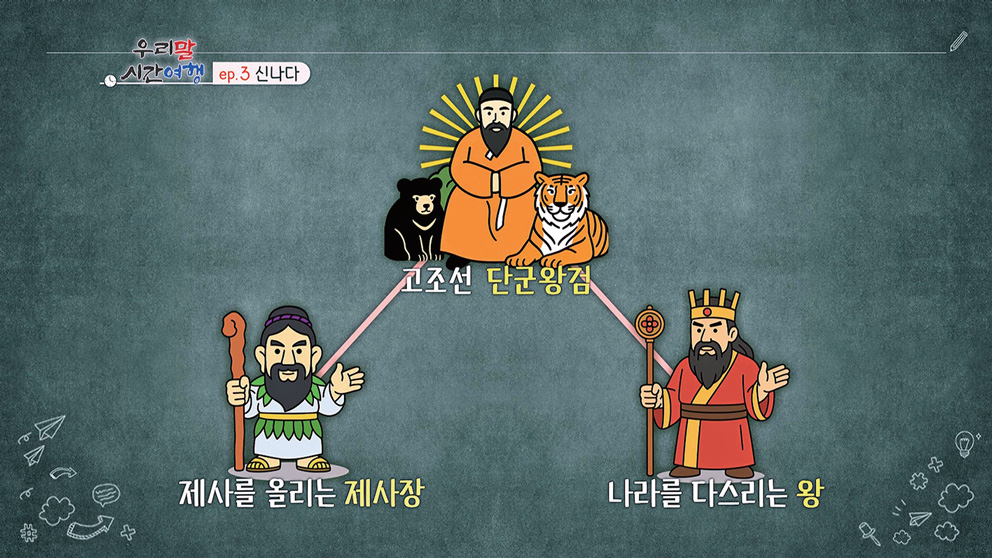

또 고대 사회는 통치자가 제사장의 역할을 겸하는 제정일치祭政一致 시대로 고조선의 단군왕검도 하늘에 제사를 올리는 제사장이자 나라를 다스리는 왕의 역할을 함께 했습니다. 이처럼 신과 소통하는 능력은 특별한 권위의 상징이었습니다.

흥이 나다

재미있는 건 굿을 구경하는 사람들도 함께 흥이 나기 시작한다는 것입니다. 그래서 장구와 꽹과리 소리에 맞춰 어깨를 들썩이고, 손뼉을 치고, 때로는 함께 춤을 추기도 했습니다. 우리 조상들은 농사일의 고단함을 잊고 풍년을 기원하며 정월 대보름의 풍물놀이, 추석의 강강술래, 단오의 그네뛰기 등 특별한 날마다 마을 전체가 함께 신이 나는 시간을 가졌습니다. 일상의 고단함을 잊고 함께 어우러져 춤추고 노래하는 그 순간만큼은 모든 사람이 신이 난 상태가 되었습니다.

신바람 문화의 힘

오늘날에 와서는 K-pop 콘서트나 스포츠 응원을 보며 개인의 감정이 다른 사람들과 연결되면서 더 큰 에너지가 되는 모습을 보게 됩니다. 바로 현대적 모습의 흥 문화라고 할 수 있습니다. 개인의 신남은 흥으로 승화되어 다른 사람의 신남과도 연결되고 화합의 장이 되어 신바람을 일으키게 됩니다. 이 힘이 한류 속에 흐르는 흥의 힘, 신남의 저력입니다.

‘신나다’라는 이 한마디 속에는 우리 한국인이 살아온 근원적 힘이 담겨 있습니다. 제사장이 국가를 경영하는 힘에서부터 전통놀이 문화를 거쳐 오늘날의 다양한 축제에 이르기까지 ‘신나다’는 시대와 세대를 관통하며 한국인의 흥 문화를 이어 주는 소중한 말입니다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.