『논어』, 반 권으로 천하를 다스리다

[한국사를 바꾼 열두 권의 책]

이재석 (상생문화연구소 연구위원)

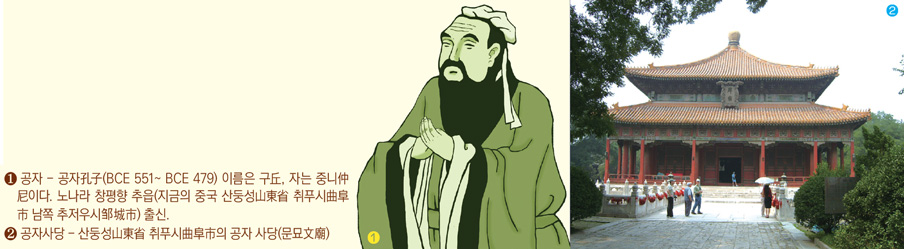

『논어論語』는 중국 춘추 시대의 사상가 공자孔子(BCE 551~BCE 479)와 그 제자들의 언행을 기록한 어록체語錄體 형식의 유교 경전이다.

공자가 세상을 떠난 후 스승과 제자 사이에 오갔던 문답을 중심으로 그의 가르침을 논의하고 정리하여 전해진 것이다.

『논어』는 전한 때 『고논어古論語』(『고문논어』), 『노논어魯論語』, 『제논어齊論語』 등 세 가지 다른 판본이 존재했다. 『고논어』는 노魯나라 공왕恭王 유여劉餘(?~BCE 128)가 공자의 옛집에서 발견한 판본으로서, 글자가 올챙이 모양의 과두문蝌蚪文으로 되어 있었다. 『노논어』는 총 20편으로 구성되어 주로 노나라 지역 학자들 사이에서 전해졌다. 『제논어』는 총 22편으로 구성되어, 『노논어』보다 「문왕問王」과 「지도知道」 두 편이 더 많았으며, 주로 제齊나라 지역 학자들 사이에서 전해졌다.

한漢나라 원제元帝 때 안창후安昌侯 장우張禹(?~BCE 5)가 먼저 『노논어』를 공부하고 나중에 『제논어』를 익혔으며, 그는 이 두 판본을 하나로 융합하고 편 제목은 『노논어』의 20편을 따랐는데, 이를 『장후론張侯論』이라고 부른다. 장우는 성제成帝의 스승으로 지위가 높았기 때문에, 그의 판본은 당시 유학자들에게 존중받았다. 후한後漢 영제靈帝 때 새겨진 희평석경熹平石經도 이 『장후론』을 채택했으며, 이후 후세의 『논어』는 모두 이 판본을 따르게 되었다. 이로 인해 『제논어』와 『고논어』는 거의 유실되고, 후대 학자들이 모아 정리한 일부 문헌만이 전해지게 되었다.

후한 말에 대경학자 정현鄭玄(127~200)은 『노논어』를 바탕으로 『제논어』와 『고논어』를 참고하여 새로운 통일 판본을 만들고 주석을 더했는데, 이를 정현본 『논어주』라고 한다. 이 주석본은 당唐나라 이후 산실散失되었으나, 현재는 다른 문헌에 인용된 부분을 모아 정리한 집일본輯佚本과 출토된 잔본殘本이 전해지고 있다.

『논어』는 공자 자신이 직접 쓴 책이 아니라, 공자의 제자들과 또 그들의 제자들이 공자 사후에 공동으로 편집하고 기록한 어록집이다.

『논어』의 저자를 한 명으로 특정할 수 없으며, 여러 세대에 걸친 공문孔門 제자들의 공동 작업이라고 보는 것이 가장 정확하다.

『논어』의 편찬자는 주로 중궁仲弓, 자유子游, 자하子夏, 자공子貢 등인데, 그들은 스승의 도가 후대에 전해지지 못할 것을 걱정하여, 먼저 함께 논의하고 초안을 작성하여 스승을 기리고자 했다. 이후 노魯나라에 남아 있던 소수의 제자들 및 그들의 또 다른 제자들과 함께 완성했다. 중국의 저명한 언어학자이자 고전 문헌학자인 양백준楊伯峻의 『논어역주論語譯註』 「도언導言(이끄는 말)」에 의하면, 『논어』를 편정編定한 사람은 증삼曾參(BCE 505~BCE 435)의 제자라고 결론을 내렸으며, 이에 따라 집필은 춘추 시대 말기에 시작되었고, 편집되어 책으로 완성된 것은 전국 시대 초기로 본다.

참고로 공자의 제자들 중 ‘공문십철孔門十哲’이 있는데, 이에 대해 간략히 소개한다.

공자에게는 제자가 3천 명이 있었다고 한다. 『사기史記』 「중니제자열전仲尼弟子列傳」에 의하면, 가르침을 받아 도에 통달한 자가 77명이며, 그들은 모두 뛰어난 재능을 지닌 선비들이었다.

십철은 공자가 진陳나라와 채蔡나라를 주유할 때 수행한 열 명의 제자들로서 칠십여 명의 제자 중에 뛰어난 인물이요, 이른바 #공문孔門 ‘사과四科’ 중의 대표적인 인물#이다. 사과는 공자가 제자들을 가르치던 학문 분류 체계로서, 덕행德行, 언어言語, 정사政事, 문학文學의 네 가지를 말한다. 여기서 덕행은 도덕적 행실과 인격 수양을, 언어言語는 언변과 외교 능력을, 정사政事는 정치와 행정 능력을 말하고, 문학文學은 오늘날의 문학이 아니라 고전에 대한 학문적 지식과 소양을 의미한다.

이에 대해서는 『논어』 「선진先進」 편에 상세하게 기록되어 있다.

공자가 말하였다. “진나라와 채나라에서 나를 따랐던 사람들이 모두 문에 이르지 못했구나.” 덕행에는 안연(안회), 민자건(민손), 염백우(염경), 중궁(염옹)이요, 언어에는 재아(재여), 자공(단목사)이요, 정사에는 염유, 계로(자로)요, 문학에는 자유(언언), 자하(복상)이다.

子曰: “從我於陳̖ 蔡者, 皆不及門也.” 德行: 顔淵, 閔子騫, 冉伯牛, 仲弓. 言語: 宰我, 子貢. 政事: 冉有, 季路. 文學: 子游, 子夏.

이 열 명이 춘추 시대에 공자가 정한 십철인데, 이것이 그대로 이어지다가 당대唐代에 이르면 십철이 새로 변경된다. 720년(개원開元 8)에는 민손閔損(자는 자건子騫), 염옹冉雍(자는 중궁仲弓), 단목사端木賜(자는 자공子貢), 중유仲由(자는 자로子路), 복상卜商(자는 자하子夏), 염경冉耕(자는 백우伯牛), 재여宰予(자는 자아子我), 염구冉求(자는 자유子有), 언언言偃(자는 자유子游), 증삼曾參(자는 자여子輿)으로 정한다. 춘추시대의 십철과 당대의 십철이 다름을 알 수 있다.

당대 이전에 안회顔回(자는 자연子淵, BCE 521~BCE 481)가 승격하여 공묘孔廟에 배향配享되었기 때문에 십철에서 빠졌다. 그래서 춘추 시대에는 빠졌던 증삼이 십철에 들어가 안회의 빈자리를 채웠던 것이다.

그러다가 남송 때인 1267년(함순咸淳 3)에 증삼이 다시 승격하여 공묘에 배향되자, 전손사顓孫師(자는 자장子張, BCE 503~?)가 보충되어 십철이 되었다. 그래서 남송에서 청나라 건륭乾隆 2년인 1737년까지 십철은 #민손, 염옹, 단목사, 중유, 복상, 염경, 재여, 염구, 언언과 전손사#였으며, 이것이 십철의 최종 확정 명단이자 후세에 공인된 십철이다.

현재 『논어』는 전체 20편으로 구성되어 있다. 각 편의 장을 모두 합한 것은 493장 혹은 508장이라고 하는데 학자에 따라 장을 나누는 방식이 약간 다르다. 또 김량년金良年의 『논어역주』(상해고적출판사, 1995)는 503장, 양백준의 『논어역주』는 512장으로 나뉘어 있으며, 한국고전번역원에서 제공하는 한국고전종합DB의 『논어』는 498장으로 나뉘어 있다.

각 편의 제목은 처음에 나오는 두세 글자를 따다가 붙였는데, 예를 들면 첫째 편인 「학이學而」 편은 첫 문장인 ‘子曰: 學而時習之不亦說乎(자왈: 학이시습지불역열호)’에서 ‘자왈子曰’을 제외한 ‘학이學而’에서 따 왔다. 대부분은 두 글자 제목이지만, 다섯째 「공야장」 편과 열다섯째 「위영공」 편만은 세 글자 제목이다. 편의 제목은 내용과 큰 논리적인 관계를 갖고 있지 않다.

전체 20편 중에서 습관적으로 앞의 10편을 ‘상론上論’이라 하고 뒤의 10편을 ‘하론下論’이라고 부른다. 상론은 공자의 말씀과 행적을 직접적으로 기록한 것으로 추정되고, 문장이 대체로 짧고 간결하여 공자의 말씀이 생생하게 담겨 있으며, 특히 「향당」 편은 공자의 일상적인 모습, 태도, 옷차림 등을 상세하게 묘사하고 있다. 하론은 상론보다 후대에 편집된 것으로 판단되고, 공자뿐 아니라 그의 제자들과 당대 여러 인물들의 대화와 행적이 많이 기록되어 있으며, 상론에 비해 문장이 길고 여러 인물이 얽힌 대화가 자주 나타난다.

각 편의 내용은 대체로 다음과 같으며, 괄호 안은 김량년의 『논어역주』에서 구분한 장을 표시한 것이다.

『논어』는 단순히 공자의 말만 나열한 책이 아니라, 그 말들이 나온 시대적 배경, 대화 상대, 그리고 구체적인 상황을 함께 고려해야만 진정한 의미를 이해할 수 있다. 이것이 바로 『논어』를 읽을 때 주석과 해설이 매우 중요한 이유이다.

후한 때 대경학자 정현鄭玄의 『논어주』가 나온 이후에 역대로 『논어』의 주석본은 매우 많지만 꼭 참고해야 할 주석서는 다음과 같다.

위진 남북조 때 하안何晏(196~249) 등이 편찬한 『논어집해論語集解』는 한대 이래 『논어』 주석을 집대성한 저작으로서 현재 전하는 가장 이른 『논어』 주석본이다. 포함包咸(BCE 7~65), 주씨周氏, 공안국孔安國(BCE 156~BCE 74), 마융馬融(79~166), 진군陳群(?~236), 정현鄭玄(127~200), 왕숙王肅(195~256), 주생렬周生烈 등의 고대 주석을 보존하였고, 노장老壯 사상을 바탕으로 하여 유교 경전을 새롭게 해석하려는 현학玄學 성향을 띠고 있지만 전체적으로는 단어의 뜻과 음을 밝히는 훈고訓詁를 중심으로 한 전통적인 주석 방식을 따르고 있다. 『논어집해』는 이후 논어 연구의 중요한 출발점이 되었다.

양梁나라 황간皇侃(488~545)의 『논어의소論語義疏』는 『논어집해』의 주석 체제와 내용 체계를 깊이 계승하고 그 영향을 받아 소疏를 단 것으로 역시 남북조 시대 의소義疏 저작 중 완전하게 지금까지 유전된 유일한 문헌으로서 의소체 저작을 연구하는 데 중요한 의의를 가지고 있다. 노장 현학을 겸해서 채택하고, 유가의 학설을 망라하고, 불가의 영향을 받았다.

『논어주소論語註疏』는 992년 북송 때 칙명으로 형병邢昺(932~1010) 등이 하안의 『논어집해』에 인용된 여러 학자들의 주해를 흡수해서 새로운 소를 단 것이다. 따라서 이 책은 여러 시대 주석가들의 공동 성과이며 적지 않은 옛 주석을 보존하고 있다. 『십삼경주소十三經註疏』에 들어 있다.

『논어주소』는 주희의 『사서집주』가 널리 유행하기 전까지, 『논어』를 읽는 데 매우 중요한 텍스트였다.

『논어집주論語集註』는 주희朱熹의 대표작으로, 후세에 영향력이 가장 큰 주석서이다. 주희는 리학 사상으로 새롭게 『논어』를 해석하여 ‘의리義理’의 중요성을 강조하였다. 그는 『논어』를 도덕 훈계서일 뿐 아니라 천리와 인성을 탐색하는 철학 저작으로 간주하였다. 『논어집주』는 전서에 장절을 나누고 매 장마다 상세한 주석과 해설을 붙여 『논어』의 체계를 더욱 새롭게 만들어서 후대 과거 시험의 표준참고서가 되었다.

『논어집주』는 『사서장구집주四書章句集註』 속에 들어 있다. 『사서집주』로 약칭하는 『사서장구집주四書章句集註』는 『대학장구』, 『중용장구』, 『논어집주』, 『맹자집주』로 구성되어 있다. 『대학』과 『중용』을 『논어』와 『맹자』 앞에 둔 것은 주희가 깊이 연구한 끝에 확정한 것이다. 주희는 『대학』이 ‘초학자가 덕으로 들어가는 문(初學入德之門)’으로, 그 속에서 옛사람들의 공부하는 순서를 알 수 있으며, 배우는 사람이 반드시 이로 말미암아 배우면 틀림이 없을 것이라 하고, 『중용』은 ‘공문에서 전수한 심법(孔門傳授心法)’으로서 잘 읽은 사람이 생각하여 찾아서 얻는 것이 있으면 죽을 때까지 써도 다 할 수 없을 것이라고 하였다. 『육경』 위에 『대학』과 『중용』을 놓는 이러한 방법은 후세 유학자들에게 매우 큰 영향을 주었다.

『사서장구집주』의 책 이름에서 알 수 있듯이, 주희는 주로 선인들과 당시 학자들의 『논어』와 『맹자』의 주석을 선택해서 밝혔기 때문에 ‘주석을 모았다’는 뜻의 ‘집주集註’라는 명칭을 달았다. 『대학』과 『중용』은 주희가 주로 자기의 인식으로 강해를 하였기 때문에 ‘장구章句’라는 이름을 단 것이다. 장구란 말에서 ‘장章’이란 시문의 뜻을 완전히 갖춘 한 단락을 뜻하고, ‘구句’는 의미가 완전한 구절을 뜻하는데, 일반적으로 문장의 장절章節과 구두句讀를 분석하는 것을 ‘장구’라 한다. 사실상 주희는 『사서장구집주』를 통해서 명확하게 자신의 철학 사상을 밝힌 것이다.

『논어정의論語正義』는 청淸나라 때의 고증학자 유보남劉寶楠(1791~1855)의 주석서이다. 청대의 학술 기풍은 고거考據와 교감校勘에 치중하였는데, 유보남은 이를 기초로 해서 『논어』 속의 자구, 인명, 지명을 고증하였고, 아울러 이전 주석서의 잘못을 바로잡았다. 그의 주석은 엄밀하고 상세하여 『논어』의 원시 면모를 연구하는 데 중요한 가치가 있다.

『논어』의 기본 사상은 인仁, 예禮, 그리고 군자君子로 요약될 수 있다. 이 세 가지 개념은 공자가 추구했던 이상적인 인간상과 사회의 모습을 담고 있다.

인仁은 『논어』 사상의 핵심이자 가장 중요한 개념이다. ‘인仁’ 자는 ‘사람 인人’에 ‘두 이二’를 합친 글자로, 두 사람이 함께하는 관계를 뜻하며 곧 인간관계의 이상적인 모습을 나타낸다. 공자는 인을 ‘애인愛人’ 즉 사람을 사랑하는 것이라고 정의했다. 공자는 인을 추상적인 개념이 아닌, 일상생활에서 실천할 수 있는 덕목으로 보았는데, 예를 들면 효도[孝], 공손함[恭], 믿음[信], 어질게 행동하는 것[行仁] 등이 모두 인을 실천하는 방법이다.

예禮는 인을 구체적으로 실현하는 사회적 규범과 질서를 의미한다. 공자는 인을 내면의 덕목, 예를 외면의 행동 규범으로 여겼다. 예는 단순히 형식적인 절차가 아니라, 사람들이 각자의 위치와 역할을 알고 질서를 지킴으로써 사회 전체의 조화를 이루는 근본 원리이다. 공자는 “예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 행하지 말라(非禮勿視, 非禮勿聽, 非禮勿言, 非禮勿動)”(「안연」)고 강조하며 예의 중요성을 역설했다.

군자君子는 인과 예를 갖추고 이상적인 삶을 사는 완성된 인간상을 뜻한다. 공자는 군자를 소인小人과 대비시키며, 군자의 삶이 나아가야 할 방향을 제시했다. 군자는 학문을 통해 인을 배우고, 예에 따라 행동하며, 자신의 이익보다 공동체의 올바름을 추구한다. 공자는 군자를 의로움[義]에 밝고, 덕이 높으며, 남을 사랑하고, 사욕을 절제하는[克己] 사람으로 묘사했다. 군자가 되기 위한 끊임없는 수양과 노력을 강조하였는데, 이것은 공자 학문의 궁극적인 목표가 되었다.

『논어』가 우리나라에 전해진 정확한 시기는 알 수 없지만, 삼국 시대 이전부터 중국과의 교류를 통해 유입된 것으로 추정된다.

삼국 시대에는 백제, 고구려, 신라 모두 유교 경전을 받아들였다. 특히 고구려의 태학太學이나 백제와 일본의 학문 교류 기록을 통해 유교 경전 학습이 이루어졌음을 알 수 있다.

고려 시대에는 유교를 통치 이념으로 삼으면서 과거 제도의 핵심 과목으로 지정함으로써 『논어』의 위상이 확고해졌다. 이는 당시 지배층이 유교를 통치와 교육의 근본으로 삼았음을 보여 준다.

조선은 유교를 건국 이념으로 삼으면서 『논어』는 단순한 경전을 넘어 사회 전반을 지탱하는 기본서가 되었다.

특히 세종대왕의 한글 창제 이후, 선조의 명에 따라 유교 경전 보급을 위해 교정청校正廳에서 『논어』에 토吐를 달고 풀이하여 1590년에 『논어언해論語諺解』를 간행하였는데, 이는 한문을 모르는 백성들도 유교 사상을 접할 수 있게 한 중요한 노력이다. 성균관, 향교, 서원 등 모든 교육 기관에서 『논어』는 필수 교재였으며, 과거 시험의 핵심 과목이었다. 이 시기에는 남송 때 주희의 『논어집주論語集註』가 표준 교재로 채택되었다.

조선 시대에는 많은 『논어』 관련 저작이 나왔는데, 그중 정약용丁若鏞(1762~1836)이 쓴 『논어고금주論語古今註』는 중국 청나라 학문의 고증학을 융합하고, 유학에 대한 자신만의 독특한 이해를 바탕으로 『논어』를 새롭게 주석한 책으로서 그의 경학 연구를 집대성한 대표작이다. 이 책은 특히 주희의 성리학적 해석을 비판하고 자신의 새로운 관점을 제시했으며, 동아시아 유학사에서 독특한 특징을 지닌 저작이다.

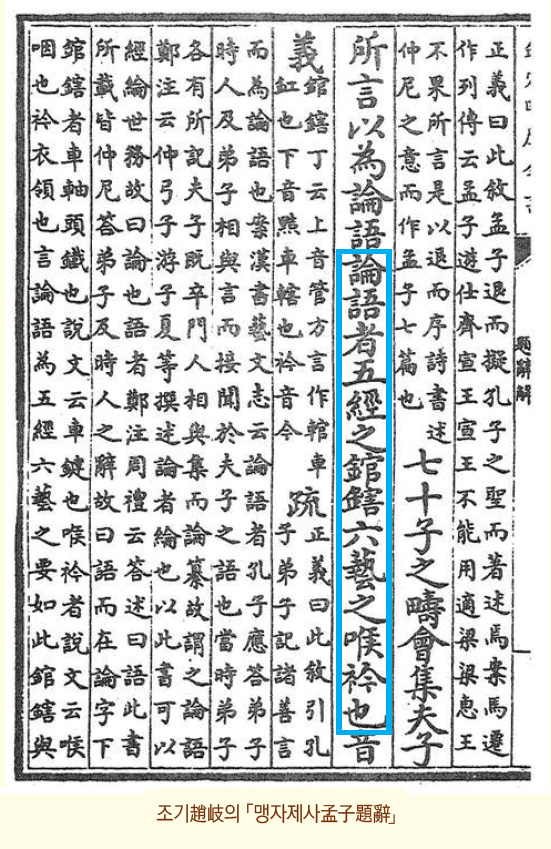

『논어』는 유가의 중요한 경전 중 하나이다. 한漢나라 무제가 “백가를 물리치고 오직 유가의 학술만을 높인다.”는 이른바 ‘파출백가罷黜百家, 독존유술獨尊儒術’ 정책을 편 이후, 유가의 창시자인 공자의 언행과 사적을 기록한 『논어』는 ‘오경五經의 관건(관할錧轄)이요, 육예六藝의 강령(후금喉衿)’ 조기趙岐의 「맹자제사孟子題辭」에 나오는 말이다. 원문은 “『論語』者, 五經之錧轄, 六藝之喉衿也.”이며, 그 뜻은 “『논어』는 오경의 관건이자 육예의 강령이다.” ‘관할錧轄’은 수레바퀴의 축과 바퀴를 고정하는 빗장을 뜻한다. 수레가 굴러가기 위해 반드시 필요한 핵심 부품을 비유하며, 곧 『논어』가 오경의 가장 중요한 핵심이자 중심축이라는 의미이다.

육예六藝는 유학자가 갖추어야 할 여섯 가지 기예인 예禮, 악樂, 사射, 어御, 서書, 수數를 말하며, ‘후금喉衿’은 목구멍과 옷깃을 뜻하며, 사람 몸에서 가장 중요한 부분인 목과 가슴을 비유한다.

으로 존숭되어 단순한 하나의 경전을 넘어 유교 사상 전체의 근본이자 정수로 인정되었으며, 공자와 유가 사상, 특히 원시 유가 사상을 연구하는 제1차 사료가 되었다.

남송南宋 시대에 주희는 #『대학』, 『중용』, 『논어』, 『맹자』를 합쳐 사서四書로 만들어 오경五經 위에# 두었는데, 이로 인해 『논어』는 유가 경전에서 그 지위가 더욱 높아졌다.

원元나라 연우延祐(1314~1320) 연간에는 과거 시험 과목으로 사서를 채택하면서, 이후 청淸나라 말에 양무운동洋務運動으로 과거제가 폐지될 때까지 『논어』는 학자들이 반드시 지키고 따르는 금과옥률金科玉律로 여겨졌다.

선진 시대에 제자서의 반열에 있었던 『논어』가 정식으로 경서의 지위에 오른 것은 당唐나라 때이다.

참고로 유가의 십삼경十三經의 성립 과정은 이러하다. 한漢나라 때 『시詩』, 『서書』, 『예禮』, 『역易』, 『춘추春秋』를 학관學官에 세워 오경五經이라 불렀다. 당唐나라 때에는 삼례三禮 중 『주례周禮』, 『의례儀禮』를 더하고, 『춘추』의 삼전三傳인 『춘추좌씨전春秋左氏傳』, 『춘추공양전春秋公羊傳』, 『춘추곡량전春秋穀梁傳』을 더하여 구경九經이 되었다. 당나라 문종文宗의 개성開成(836~840) 연간에 경서를 돌에 새길 때 『효경孝經』, 『논어』, 『이아爾雅』를 더하여 십이경十二經이 되는데, 이를 개성석경開成石經이라 한다. 남송南宋 때 다시 『맹자孟子』를 추가하여 ‘십삼경’이라 불렀다.

이 글의 제목으로 삼은 북송北宋의 정치가 조보趙普의 ‘#반부논어치천하半部論語治天下#’라는 말은 이 책이 중국 고대 사회에 얼마나 큰 역할을 하고 또 영향을 미쳤는지를 보여 준다.

『논어』에는 평생 살아가면서 귀감이 되는 명문들이 많이 있다. 그중에서 오늘날까지 인구에 회자되는 몇 가지를 소개하면 다음과 같다.

기소불욕 물시어인

己所不欲을 勿施於人이니라

자기가 하고 싶지 않은 것을 남에게 베풀지 말라. (「안연」)

인부지이불온 불역군자호

人不知而不慍이면 不亦君子乎아

남이 알아주지 않아도 성내지 않는다면 또한 군자가 아니겠는가? (「학이」)

교언영색 선의인

巧言令色이 鮮矣仁이니라

말만 듣기 좋게 하고 얼굴빛을 좋게 꾸미는 사람은 인仁한 마음이 드물다. (「학이」)

소불인즉난대모

小不忍則亂大謀니라

작은 것을 참지 못하면 대사를 그르친다. (「위영공」)

도부동 불상위모

道不同이면 不相爲謀니라

도가 같지 않으면 함께 일을 도모하지 말아야 한다. (「위영공」)

온고이지신 가이위사의

溫故而知新이면 可以爲師矣니라

옛날 배운 것을 익혀서 새로운 것을 알게 되면 스승이 될 수 있을 것이다. (「위정」)

지지위지지 부지위부지 시지야

知之爲知之오 不知爲不知 是知也니라

아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 하는 것, 이것이 아는 것이다. (「위정」)

부재기위 불모기정

不在其位하얀 不謀其政이니라

그 지위에 있지 않거든 그 정사를 꾀하지 말아야 한다. (「태백」)

삼군가탈수야 필부불가탈지야

三軍可奪帥也나 匹夫不可奪志也니라

삼군 속에서 그 장수를 빼앗아 올 수는 있어도 필부의 마음속 지조를 뺏을 수는 없다. (「자한」)

지자 불혹 인자 불우 용자 불구

知者는 不惑하고 仁者는 不憂하고 勇者는 不懼니라

지혜로운 사람은 미혹되지 않고, 어진 사람은 근심하지 않고, 용기 있는 사람은 두려워하지 않는다. (「자한」)

인무원려 필유근우

人無遠慮면 必有近憂니라

사람이 멀리 내다보고 생각지 않으면 반드시 가까이 근심이 닥치게 된다. (「위영공」)

학여불급 유공실지

學如不及이오 猶恐失之니라

배움은 따라가지 못할 듯이 해야 하고, 오히려 얻은 것을 잃을까 두려워해야 한다. (「태백」)

공욕선기사 필선리기기

工欲善其事인댄 必先利其器니라

장인이 일을 잘하려면 반드시 먼저 연장을 잘 갈아야 한다. (「위영공」)

지지자불여호지자 호지자불여낙지자

知之者不如好之者오 好之者不如樂之者니라

도를 아는 자는 도를 좋아하는 자만 못하고, 도를 좋아하는 자는 도를 즐기는 자만 못하다. (「옹야」)

무욕속 무견소리 욕속즉부달 견소리즉대사불성

無欲速하며 無見小利니 欲速則不達하고 見小利則大事不成이니라

매사에 서두르지 말고, 작은 이익을 보려 하지 말라. 서두르다 보면 목표에 도달하지 못하고, 작은 이익을 보려 하면 큰일을 이루지 못한다. (「자로」)

“반부논어치천하半部論語治天下!”

이 말은 원元나라의 희곡작가 고문수高文秀의 잡극雜劇 「우상황遇上皇」에 나오는데, 그 유래는 송나라 때의 문인 나대경羅大經(1196~약 1252)의 수필집 『학림옥로鶴林玉露』에서 시작되었다. 북송의 재상 조보趙普(922~992)가 학식이 부족하다는 비판을 받자, 자신의 정치적 성공이 『논어』의 가르침을 깊이 이해하고 실천했기 때문임을 강조하며 북송 태종에게 한 말이다. 학문의 양보다 그 내용을 깊이 이해하고 실천하는 것이 더 중요하다는 의미를 담고 있다.

『논어』가 어떤 책이라서 이러한 높은 평가를 받았을까? 역대로 중국뿐 아니라 우리나라, 그리고 동아시아에서 높이 평가된 『논어』에 대해서 이야기해 보자.

이 말은 원元나라의 희곡작가 고문수高文秀의 잡극雜劇 「우상황遇上皇」에 나오는데, 그 유래는 송나라 때의 문인 나대경羅大經(1196~약 1252)의 수필집 『학림옥로鶴林玉露』에서 시작되었다. 북송의 재상 조보趙普(922~992)가 학식이 부족하다는 비판을 받자, 자신의 정치적 성공이 『논어』의 가르침을 깊이 이해하고 실천했기 때문임을 강조하며 북송 태종에게 한 말이다. 학문의 양보다 그 내용을 깊이 이해하고 실천하는 것이 더 중요하다는 의미를 담고 있다.

『논어』가 어떤 책이라서 이러한 높은 평가를 받았을까? 역대로 중국뿐 아니라 우리나라, 그리고 동아시아에서 높이 평가된 『논어』에 대해서 이야기해 보자.

『논어』는 어떤 책인가

『논어論語』는 중국 춘추 시대의 사상가 공자孔子(BCE 551~BCE 479)와 그 제자들의 언행을 기록한 어록체語錄體 형식의 유교 경전이다.

공자가 세상을 떠난 후 스승과 제자 사이에 오갔던 문답을 중심으로 그의 가르침을 논의하고 정리하여 전해진 것이다.

『논어』는 전한 때 『고논어古論語』(『고문논어』), 『노논어魯論語』, 『제논어齊論語』 등 세 가지 다른 판본이 존재했다. 『고논어』는 노魯나라 공왕恭王 유여劉餘(?~BCE 128)가 공자의 옛집에서 발견한 판본으로서, 글자가 올챙이 모양의 과두문蝌蚪文으로 되어 있었다. 『노논어』는 총 20편으로 구성되어 주로 노나라 지역 학자들 사이에서 전해졌다. 『제논어』는 총 22편으로 구성되어, 『노논어』보다 「문왕問王」과 「지도知道」 두 편이 더 많았으며, 주로 제齊나라 지역 학자들 사이에서 전해졌다.

한漢나라 원제元帝 때 안창후安昌侯 장우張禹(?~BCE 5)가 먼저 『노논어』를 공부하고 나중에 『제논어』를 익혔으며, 그는 이 두 판본을 하나로 융합하고 편 제목은 『노논어』의 20편을 따랐는데, 이를 『장후론張侯論』이라고 부른다. 장우는 성제成帝의 스승으로 지위가 높았기 때문에, 그의 판본은 당시 유학자들에게 존중받았다. 후한後漢 영제靈帝 때 새겨진 희평석경熹平石經도 이 『장후론』을 채택했으며, 이후 후세의 『논어』는 모두 이 판본을 따르게 되었다. 이로 인해 『제논어』와 『고논어』는 거의 유실되고, 후대 학자들이 모아 정리한 일부 문헌만이 전해지게 되었다.

후한 말에 대경학자 정현鄭玄(127~200)은 『노논어』를 바탕으로 『제논어』와 『고논어』를 참고하여 새로운 통일 판본을 만들고 주석을 더했는데, 이를 정현본 『논어주』라고 한다. 이 주석본은 당唐나라 이후 산실散失되었으나, 현재는 다른 문헌에 인용된 부분을 모아 정리한 집일본輯佚本과 출토된 잔본殘本이 전해지고 있다.

『논어』의 저자

『논어』는 공자 자신이 직접 쓴 책이 아니라, 공자의 제자들과 또 그들의 제자들이 공자 사후에 공동으로 편집하고 기록한 어록집이다.

『논어』의 저자를 한 명으로 특정할 수 없으며, 여러 세대에 걸친 공문孔門 제자들의 공동 작업이라고 보는 것이 가장 정확하다.

『논어』의 편찬자는 주로 중궁仲弓, 자유子游, 자하子夏, 자공子貢 등인데, 그들은 스승의 도가 후대에 전해지지 못할 것을 걱정하여, 먼저 함께 논의하고 초안을 작성하여 스승을 기리고자 했다. 이후 노魯나라에 남아 있던 소수의 제자들 및 그들의 또 다른 제자들과 함께 완성했다. 중국의 저명한 언어학자이자 고전 문헌학자인 양백준楊伯峻의 『논어역주論語譯註』 「도언導言(이끄는 말)」에 의하면, 『논어』를 편정編定한 사람은 증삼曾參(BCE 505~BCE 435)의 제자라고 결론을 내렸으며, 이에 따라 집필은 춘추 시대 말기에 시작되었고, 편집되어 책으로 완성된 것은 전국 시대 초기로 본다.

참고로 공자의 제자들 중 ‘공문십철孔門十哲’이 있는데, 이에 대해 간략히 소개한다.

공자에게는 제자가 3천 명이 있었다고 한다. 『사기史記』 「중니제자열전仲尼弟子列傳」에 의하면, 가르침을 받아 도에 통달한 자가 77명이며, 그들은 모두 뛰어난 재능을 지닌 선비들이었다.

십철은 공자가 진陳나라와 채蔡나라를 주유할 때 수행한 열 명의 제자들로서 칠십여 명의 제자 중에 뛰어난 인물이요, 이른바 #공문孔門 ‘사과四科’ 중의 대표적인 인물#이다. 사과는 공자가 제자들을 가르치던 학문 분류 체계로서, 덕행德行, 언어言語, 정사政事, 문학文學의 네 가지를 말한다. 여기서 덕행은 도덕적 행실과 인격 수양을, 언어言語는 언변과 외교 능력을, 정사政事는 정치와 행정 능력을 말하고, 문학文學은 오늘날의 문학이 아니라 고전에 대한 학문적 지식과 소양을 의미한다.

이에 대해서는 『논어』 「선진先進」 편에 상세하게 기록되어 있다.

공자가 말하였다. “진나라와 채나라에서 나를 따랐던 사람들이 모두 문에 이르지 못했구나.” 덕행에는 안연(안회), 민자건(민손), 염백우(염경), 중궁(염옹)이요, 언어에는 재아(재여), 자공(단목사)이요, 정사에는 염유, 계로(자로)요, 문학에는 자유(언언), 자하(복상)이다.

子曰: “從我於陳̖ 蔡者, 皆不及門也.” 德行: 顔淵, 閔子騫, 冉伯牛, 仲弓. 言語: 宰我, 子貢. 政事: 冉有, 季路. 文學: 子游, 子夏.

이 열 명이 춘추 시대에 공자가 정한 십철인데, 이것이 그대로 이어지다가 당대唐代에 이르면 십철이 새로 변경된다. 720년(개원開元 8)에는 민손閔損(자는 자건子騫), 염옹冉雍(자는 중궁仲弓), 단목사端木賜(자는 자공子貢), 중유仲由(자는 자로子路), 복상卜商(자는 자하子夏), 염경冉耕(자는 백우伯牛), 재여宰予(자는 자아子我), 염구冉求(자는 자유子有), 언언言偃(자는 자유子游), 증삼曾參(자는 자여子輿)으로 정한다. 춘추시대의 십철과 당대의 십철이 다름을 알 수 있다.

당대 이전에 안회顔回(자는 자연子淵, BCE 521~BCE 481)가 승격하여 공묘孔廟에 배향配享되었기 때문에 십철에서 빠졌다. 그래서 춘추 시대에는 빠졌던 증삼이 십철에 들어가 안회의 빈자리를 채웠던 것이다.

그러다가 남송 때인 1267년(함순咸淳 3)에 증삼이 다시 승격하여 공묘에 배향되자, 전손사顓孫師(자는 자장子張, BCE 503~?)가 보충되어 십철이 되었다. 그래서 남송에서 청나라 건륭乾隆 2년인 1737년까지 십철은 #민손, 염옹, 단목사, 중유, 복상, 염경, 재여, 염구, 언언과 전손사#였으며, 이것이 십철의 최종 확정 명단이자 후세에 공인된 십철이다.

『논어』의 구성

현재 『논어』는 전체 20편으로 구성되어 있다. 각 편의 장을 모두 합한 것은 493장 혹은 508장이라고 하는데 학자에 따라 장을 나누는 방식이 약간 다르다. 또 김량년金良年의 『논어역주』(상해고적출판사, 1995)는 503장, 양백준의 『논어역주』는 512장으로 나뉘어 있으며, 한국고전번역원에서 제공하는 한국고전종합DB의 『논어』는 498장으로 나뉘어 있다.

각 편의 제목은 처음에 나오는 두세 글자를 따다가 붙였는데, 예를 들면 첫째 편인 「학이學而」 편은 첫 문장인 ‘子曰: 學而時習之不亦說乎(자왈: 학이시습지불역열호)’에서 ‘자왈子曰’을 제외한 ‘학이學而’에서 따 왔다. 대부분은 두 글자 제목이지만, 다섯째 「공야장」 편과 열다섯째 「위영공」 편만은 세 글자 제목이다. 편의 제목은 내용과 큰 논리적인 관계를 갖고 있지 않다.

전체 20편 중에서 습관적으로 앞의 10편을 ‘상론上論’이라 하고 뒤의 10편을 ‘하론下論’이라고 부른다. 상론은 공자의 말씀과 행적을 직접적으로 기록한 것으로 추정되고, 문장이 대체로 짧고 간결하여 공자의 말씀이 생생하게 담겨 있으며, 특히 「향당」 편은 공자의 일상적인 모습, 태도, 옷차림 등을 상세하게 묘사하고 있다. 하론은 상론보다 후대에 편집된 것으로 판단되고, 공자뿐 아니라 그의 제자들과 당대 여러 인물들의 대화와 행적이 많이 기록되어 있으며, 상론에 비해 문장이 길고 여러 인물이 얽힌 대화가 자주 나타난다.

각 편의 내용은 대체로 다음과 같으며, 괄호 안은 김량년의 『논어역주』에서 구분한 장을 표시한 것이다.

1) 학이學而(16장): ‘근본에 힘쓰라.’는 ‘무본務本’의 이치와 초학자가 도덕의 문에 들어가도록 인도함.

2) 위정爲政(24장): 국가를 다스리는 이치와 방법을 말함.

3) 팔일八佾(26장): 공자의 예악에 관한 이야기.

4) 이인里仁(26장): 인仁의 이치를 말함.

5) 공야장公冶長(28장): 고금 인물의 평가와 득실을 말함.

6) 옹야雍也(30장): 공자와 제자들의 언행을 기록함.

7) 술이述而(38장): 공자의 용모와 언행을 기록함.

8) 태백泰伯(21장): 공자와 증자曾子의 말 및 옛사람에 대한 그들의 평론을 기록함.

9) 자한子罕(31장): 공자의 말과 풍격을 기록함.

10) 향당鄕黨(18장): 공자의 말과 행동, 의식주와 생활 습관을 기록함.

11) 선진先進(26장): 공자의 교육에 관한 말과 제자들에 대한 평론을 기록함.

12) 안연顔淵(24장): 공자가 제자에게 어떻게 인仁을 실행하며, 정치와 처세를 하는지를 가르침.

13) 자로子路(30장): 공자가 사람됨과 정치의 도리를 말함.

14) 헌문憲問(44장): 공자와 제자들이 수신修身과 사람됨의 도 및 옛사람에 대한 평가를 말함.

15) 위영공衛靈公(42장): 공자 및 그의 제자들이 열국을 주유周遊할 때 인仁과 치국에 관한 말들을 기록함.

16) 계씨季氏(14장): 군자의 수신 및 어떻게 예법으로 나라를 다스리는지에 대한 공자의 말을 기록함.

17) 양화陽貨(26장): 공자의 인에 대한 말을 기록하고, 예악으로 나라를 다스리는 방법을 밝힘.

18) 미자微子(11장): 옛 성현의 사적 및 공자와 여러 사람이 열국을 주유하면서 한 언행을 기록하였고, 당시 세인들의 난세에 대한 의견을 기록함.

19) 자장子張(25장): 공자와 제자들의 학문을 탐구하는 말들과 제자들의 공자에 대한 숭경을 기록함.

20) 요왈堯曰(3장): 옛 성현의 말과 공자의 정치에 대한 견해를 기록함.

2) 위정爲政(24장): 국가를 다스리는 이치와 방법을 말함.

3) 팔일八佾(26장): 공자의 예악에 관한 이야기.

4) 이인里仁(26장): 인仁의 이치를 말함.

5) 공야장公冶長(28장): 고금 인물의 평가와 득실을 말함.

6) 옹야雍也(30장): 공자와 제자들의 언행을 기록함.

7) 술이述而(38장): 공자의 용모와 언행을 기록함.

8) 태백泰伯(21장): 공자와 증자曾子의 말 및 옛사람에 대한 그들의 평론을 기록함.

9) 자한子罕(31장): 공자의 말과 풍격을 기록함.

10) 향당鄕黨(18장): 공자의 말과 행동, 의식주와 생활 습관을 기록함.

11) 선진先進(26장): 공자의 교육에 관한 말과 제자들에 대한 평론을 기록함.

12) 안연顔淵(24장): 공자가 제자에게 어떻게 인仁을 실행하며, 정치와 처세를 하는지를 가르침.

13) 자로子路(30장): 공자가 사람됨과 정치의 도리를 말함.

14) 헌문憲問(44장): 공자와 제자들이 수신修身과 사람됨의 도 및 옛사람에 대한 평가를 말함.

15) 위영공衛靈公(42장): 공자 및 그의 제자들이 열국을 주유周遊할 때 인仁과 치국에 관한 말들을 기록함.

16) 계씨季氏(14장): 군자의 수신 및 어떻게 예법으로 나라를 다스리는지에 대한 공자의 말을 기록함.

17) 양화陽貨(26장): 공자의 인에 대한 말을 기록하고, 예악으로 나라를 다스리는 방법을 밝힘.

18) 미자微子(11장): 옛 성현의 사적 및 공자와 여러 사람이 열국을 주유하면서 한 언행을 기록하였고, 당시 세인들의 난세에 대한 의견을 기록함.

19) 자장子張(25장): 공자와 제자들의 학문을 탐구하는 말들과 제자들의 공자에 대한 숭경을 기록함.

20) 요왈堯曰(3장): 옛 성현의 말과 공자의 정치에 대한 견해를 기록함.

『논어』의 역대 중요 주석서

『논어』는 단순히 공자의 말만 나열한 책이 아니라, 그 말들이 나온 시대적 배경, 대화 상대, 그리고 구체적인 상황을 함께 고려해야만 진정한 의미를 이해할 수 있다. 이것이 바로 『논어』를 읽을 때 주석과 해설이 매우 중요한 이유이다.

후한 때 대경학자 정현鄭玄의 『논어주』가 나온 이후에 역대로 『논어』의 주석본은 매우 많지만 꼭 참고해야 할 주석서는 다음과 같다.

1) 하안의 『논어집해』와 황간의 『논어의소』

위진 남북조 때 하안何晏(196~249) 등이 편찬한 『논어집해論語集解』는 한대 이래 『논어』 주석을 집대성한 저작으로서 현재 전하는 가장 이른 『논어』 주석본이다. 포함包咸(BCE 7~65), 주씨周氏, 공안국孔安國(BCE 156~BCE 74), 마융馬融(79~166), 진군陳群(?~236), 정현鄭玄(127~200), 왕숙王肅(195~256), 주생렬周生烈 등의 고대 주석을 보존하였고, 노장老壯 사상을 바탕으로 하여 유교 경전을 새롭게 해석하려는 현학玄學 성향을 띠고 있지만 전체적으로는 단어의 뜻과 음을 밝히는 훈고訓詁를 중심으로 한 전통적인 주석 방식을 따르고 있다. 『논어집해』는 이후 논어 연구의 중요한 출발점이 되었다.

양梁나라 황간皇侃(488~545)의 『논어의소論語義疏』는 『논어집해』의 주석 체제와 내용 체계를 깊이 계승하고 그 영향을 받아 소疏를 단 것으로 역시 남북조 시대 의소義疏 저작 중 완전하게 지금까지 유전된 유일한 문헌으로서 의소체 저작을 연구하는 데 중요한 의의를 가지고 있다. 노장 현학을 겸해서 채택하고, 유가의 학설을 망라하고, 불가의 영향을 받았다.

2) 형병의 『논어주소』

『논어주소論語註疏』는 992년 북송 때 칙명으로 형병邢昺(932~1010) 등이 하안의 『논어집해』에 인용된 여러 학자들의 주해를 흡수해서 새로운 소를 단 것이다. 따라서 이 책은 여러 시대 주석가들의 공동 성과이며 적지 않은 옛 주석을 보존하고 있다. 『십삼경주소十三經註疏』에 들어 있다.

『논어주소』는 주희의 『사서집주』가 널리 유행하기 전까지, 『논어』를 읽는 데 매우 중요한 텍스트였다.

3) 주희의 『논어집주』

『논어집주論語集註』는 주희朱熹의 대표작으로, 후세에 영향력이 가장 큰 주석서이다. 주희는 리학 사상으로 새롭게 『논어』를 해석하여 ‘의리義理’의 중요성을 강조하였다. 그는 『논어』를 도덕 훈계서일 뿐 아니라 천리와 인성을 탐색하는 철학 저작으로 간주하였다. 『논어집주』는 전서에 장절을 나누고 매 장마다 상세한 주석과 해설을 붙여 『논어』의 체계를 더욱 새롭게 만들어서 후대 과거 시험의 표준참고서가 되었다.

『논어집주』는 『사서장구집주四書章句集註』 속에 들어 있다. 『사서집주』로 약칭하는 『사서장구집주四書章句集註』는 『대학장구』, 『중용장구』, 『논어집주』, 『맹자집주』로 구성되어 있다. 『대학』과 『중용』을 『논어』와 『맹자』 앞에 둔 것은 주희가 깊이 연구한 끝에 확정한 것이다. 주희는 『대학』이 ‘초학자가 덕으로 들어가는 문(初學入德之門)’으로, 그 속에서 옛사람들의 공부하는 순서를 알 수 있으며, 배우는 사람이 반드시 이로 말미암아 배우면 틀림이 없을 것이라 하고, 『중용』은 ‘공문에서 전수한 심법(孔門傳授心法)’으로서 잘 읽은 사람이 생각하여 찾아서 얻는 것이 있으면 죽을 때까지 써도 다 할 수 없을 것이라고 하였다. 『육경』 위에 『대학』과 『중용』을 놓는 이러한 방법은 후세 유학자들에게 매우 큰 영향을 주었다.

『사서장구집주』의 책 이름에서 알 수 있듯이, 주희는 주로 선인들과 당시 학자들의 『논어』와 『맹자』의 주석을 선택해서 밝혔기 때문에 ‘주석을 모았다’는 뜻의 ‘집주集註’라는 명칭을 달았다. 『대학』과 『중용』은 주희가 주로 자기의 인식으로 강해를 하였기 때문에 ‘장구章句’라는 이름을 단 것이다. 장구란 말에서 ‘장章’이란 시문의 뜻을 완전히 갖춘 한 단락을 뜻하고, ‘구句’는 의미가 완전한 구절을 뜻하는데, 일반적으로 문장의 장절章節과 구두句讀를 분석하는 것을 ‘장구’라 한다. 사실상 주희는 『사서장구집주』를 통해서 명확하게 자신의 철학 사상을 밝힌 것이다.

4) 유보남의 『논어정의』

『논어정의論語正義』는 청淸나라 때의 고증학자 유보남劉寶楠(1791~1855)의 주석서이다. 청대의 학술 기풍은 고거考據와 교감校勘에 치중하였는데, 유보남은 이를 기초로 해서 『논어』 속의 자구, 인명, 지명을 고증하였고, 아울러 이전 주석서의 잘못을 바로잡았다. 그의 주석은 엄밀하고 상세하여 『논어』의 원시 면모를 연구하는 데 중요한 가치가 있다.

『논어』의 가르침(사상)

『논어』의 기본 사상은 인仁, 예禮, 그리고 군자君子로 요약될 수 있다. 이 세 가지 개념은 공자가 추구했던 이상적인 인간상과 사회의 모습을 담고 있다.

인仁은 『논어』 사상의 핵심이자 가장 중요한 개념이다. ‘인仁’ 자는 ‘사람 인人’에 ‘두 이二’를 합친 글자로, 두 사람이 함께하는 관계를 뜻하며 곧 인간관계의 이상적인 모습을 나타낸다. 공자는 인을 ‘애인愛人’ 즉 사람을 사랑하는 것이라고 정의했다. 공자는 인을 추상적인 개념이 아닌, 일상생활에서 실천할 수 있는 덕목으로 보았는데, 예를 들면 효도[孝], 공손함[恭], 믿음[信], 어질게 행동하는 것[行仁] 등이 모두 인을 실천하는 방법이다.

예禮는 인을 구체적으로 실현하는 사회적 규범과 질서를 의미한다. 공자는 인을 내면의 덕목, 예를 외면의 행동 규범으로 여겼다. 예는 단순히 형식적인 절차가 아니라, 사람들이 각자의 위치와 역할을 알고 질서를 지킴으로써 사회 전체의 조화를 이루는 근본 원리이다. 공자는 “예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 행하지 말라(非禮勿視, 非禮勿聽, 非禮勿言, 非禮勿動)”(「안연」)고 강조하며 예의 중요성을 역설했다.

군자君子는 인과 예를 갖추고 이상적인 삶을 사는 완성된 인간상을 뜻한다. 공자는 군자를 소인小人과 대비시키며, 군자의 삶이 나아가야 할 방향을 제시했다. 군자는 학문을 통해 인을 배우고, 예에 따라 행동하며, 자신의 이익보다 공동체의 올바름을 추구한다. 공자는 군자를 의로움[義]에 밝고, 덕이 높으며, 남을 사랑하고, 사욕을 절제하는[克己] 사람으로 묘사했다. 군자가 되기 위한 끊임없는 수양과 노력을 강조하였는데, 이것은 공자 학문의 궁극적인 목표가 되었다.

우리나라의 『논어』 전래

『논어』가 우리나라에 전해진 정확한 시기는 알 수 없지만, 삼국 시대 이전부터 중국과의 교류를 통해 유입된 것으로 추정된다.

삼국 시대에는 백제, 고구려, 신라 모두 유교 경전을 받아들였다. 특히 고구려의 태학太學이나 백제와 일본의 학문 교류 기록을 통해 유교 경전 학습이 이루어졌음을 알 수 있다.

고려 시대에는 유교를 통치 이념으로 삼으면서 과거 제도의 핵심 과목으로 지정함으로써 『논어』의 위상이 확고해졌다. 이는 당시 지배층이 유교를 통치와 교육의 근본으로 삼았음을 보여 준다.

조선은 유교를 건국 이념으로 삼으면서 『논어』는 단순한 경전을 넘어 사회 전반을 지탱하는 기본서가 되었다.

특히 세종대왕의 한글 창제 이후, 선조의 명에 따라 유교 경전 보급을 위해 교정청校正廳에서 『논어』에 토吐를 달고 풀이하여 1590년에 『논어언해論語諺解』를 간행하였는데, 이는 한문을 모르는 백성들도 유교 사상을 접할 수 있게 한 중요한 노력이다. 성균관, 향교, 서원 등 모든 교육 기관에서 『논어』는 필수 교재였으며, 과거 시험의 핵심 과목이었다. 이 시기에는 남송 때 주희의 『논어집주論語集註』가 표준 교재로 채택되었다.

조선 시대에는 많은 『논어』 관련 저작이 나왔는데, 그중 정약용丁若鏞(1762~1836)이 쓴 『논어고금주論語古今註』는 중국 청나라 학문의 고증학을 융합하고, 유학에 대한 자신만의 독특한 이해를 바탕으로 『논어』를 새롭게 주석한 책으로서 그의 경학 연구를 집대성한 대표작이다. 이 책은 특히 주희의 성리학적 해석을 비판하고 자신의 새로운 관점을 제시했으며, 동아시아 유학사에서 독특한 특징을 지닌 저작이다.

군자君子는 인과 예를 갖추고 이상적인 삶을 사는 완성된 인간상을 뜻한다. 공자는 군자를 의로움[義]에 밝고, 덕이 높으며, 남을 사랑하고, 사욕을 절제하는[克己] 사람으로 묘사했다.

후세의 영향

『논어』는 유가의 중요한 경전 중 하나이다. 한漢나라 무제가 “백가를 물리치고 오직 유가의 학술만을 높인다.”는 이른바 ‘파출백가罷黜百家, 독존유술獨尊儒術’ 정책을 편 이후, 유가의 창시자인 공자의 언행과 사적을 기록한 『논어』는 ‘오경五經의 관건(관할錧轄)이요, 육예六藝의 강령(후금喉衿)’ 조기趙岐의 「맹자제사孟子題辭」에 나오는 말이다. 원문은 “『論語』者, 五經之錧轄, 六藝之喉衿也.”이며, 그 뜻은 “『논어』는 오경의 관건이자 육예의 강령이다.” ‘관할錧轄’은 수레바퀴의 축과 바퀴를 고정하는 빗장을 뜻한다. 수레가 굴러가기 위해 반드시 필요한 핵심 부품을 비유하며, 곧 『논어』가 오경의 가장 중요한 핵심이자 중심축이라는 의미이다.

육예六藝는 유학자가 갖추어야 할 여섯 가지 기예인 예禮, 악樂, 사射, 어御, 서書, 수數를 말하며, ‘후금喉衿’은 목구멍과 옷깃을 뜻하며, 사람 몸에서 가장 중요한 부분인 목과 가슴을 비유한다.

으로 존숭되어 단순한 하나의 경전을 넘어 유교 사상 전체의 근본이자 정수로 인정되었으며, 공자와 유가 사상, 특히 원시 유가 사상을 연구하는 제1차 사료가 되었다.

남송南宋 시대에 주희는 #『대학』, 『중용』, 『논어』, 『맹자』를 합쳐 사서四書로 만들어 오경五經 위에# 두었는데, 이로 인해 『논어』는 유가 경전에서 그 지위가 더욱 높아졌다.

원元나라 연우延祐(1314~1320) 연간에는 과거 시험 과목으로 사서를 채택하면서, 이후 청淸나라 말에 양무운동洋務運動으로 과거제가 폐지될 때까지 『논어』는 학자들이 반드시 지키고 따르는 금과옥률金科玉律로 여겨졌다.

선진 시대에 제자서의 반열에 있었던 『논어』가 정식으로 경서의 지위에 오른 것은 당唐나라 때이다.

참고로 유가의 십삼경十三經의 성립 과정은 이러하다. 한漢나라 때 『시詩』, 『서書』, 『예禮』, 『역易』, 『춘추春秋』를 학관學官에 세워 오경五經이라 불렀다. 당唐나라 때에는 삼례三禮 중 『주례周禮』, 『의례儀禮』를 더하고, 『춘추』의 삼전三傳인 『춘추좌씨전春秋左氏傳』, 『춘추공양전春秋公羊傳』, 『춘추곡량전春秋穀梁傳』을 더하여 구경九經이 되었다. 당나라 문종文宗의 개성開成(836~840) 연간에 경서를 돌에 새길 때 『효경孝經』, 『논어』, 『이아爾雅』를 더하여 십이경十二經이 되는데, 이를 개성석경開成石經이라 한다. 남송南宋 때 다시 『맹자孟子』를 추가하여 ‘십삼경’이라 불렀다.

이 글의 제목으로 삼은 북송北宋의 정치가 조보趙普의 ‘#반부논어치천하半部論語治天下#’라는 말은 이 책이 중국 고대 사회에 얼마나 큰 역할을 하고 또 영향을 미쳤는지를 보여 준다.

『논어』의 명구

『논어』에는 평생 살아가면서 귀감이 되는 명문들이 많이 있다. 그중에서 오늘날까지 인구에 회자되는 몇 가지를 소개하면 다음과 같다.

기소불욕 물시어인

己所不欲을 勿施於人이니라

자기가 하고 싶지 않은 것을 남에게 베풀지 말라. (「안연」)

인부지이불온 불역군자호

人不知而不慍이면 不亦君子乎아

남이 알아주지 않아도 성내지 않는다면 또한 군자가 아니겠는가? (「학이」)

교언영색 선의인

巧言令色이 鮮矣仁이니라

말만 듣기 좋게 하고 얼굴빛을 좋게 꾸미는 사람은 인仁한 마음이 드물다. (「학이」)

소불인즉난대모

小不忍則亂大謀니라

작은 것을 참지 못하면 대사를 그르친다. (「위영공」)

도부동 불상위모

道不同이면 不相爲謀니라

도가 같지 않으면 함께 일을 도모하지 말아야 한다. (「위영공」)

온고이지신 가이위사의

溫故而知新이면 可以爲師矣니라

옛날 배운 것을 익혀서 새로운 것을 알게 되면 스승이 될 수 있을 것이다. (「위정」)

지지위지지 부지위부지 시지야

知之爲知之오 不知爲不知 是知也니라

아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 하는 것, 이것이 아는 것이다. (「위정」)

부재기위 불모기정

不在其位하얀 不謀其政이니라

그 지위에 있지 않거든 그 정사를 꾀하지 말아야 한다. (「태백」)

삼군가탈수야 필부불가탈지야

三軍可奪帥也나 匹夫不可奪志也니라

삼군 속에서 그 장수를 빼앗아 올 수는 있어도 필부의 마음속 지조를 뺏을 수는 없다. (「자한」)

지자 불혹 인자 불우 용자 불구

知者는 不惑하고 仁者는 不憂하고 勇者는 不懼니라

지혜로운 사람은 미혹되지 않고, 어진 사람은 근심하지 않고, 용기 있는 사람은 두려워하지 않는다. (「자한」)

인무원려 필유근우

人無遠慮면 必有近憂니라

사람이 멀리 내다보고 생각지 않으면 반드시 가까이 근심이 닥치게 된다. (「위영공」)

학여불급 유공실지

學如不及이오 猶恐失之니라

배움은 따라가지 못할 듯이 해야 하고, 오히려 얻은 것을 잃을까 두려워해야 한다. (「태백」)

공욕선기사 필선리기기

工欲善其事인댄 必先利其器니라

장인이 일을 잘하려면 반드시 먼저 연장을 잘 갈아야 한다. (「위영공」)

지지자불여호지자 호지자불여낙지자

知之者不如好之者오 好之者不如樂之者니라

도를 아는 자는 도를 좋아하는 자만 못하고, 도를 좋아하는 자는 도를 즐기는 자만 못하다. (「옹야」)

무욕속 무견소리 욕속즉부달 견소리즉대사불성

無欲速하며 無見小利니 欲速則不達하고 見小利則大事不成이니라

매사에 서두르지 말고, 작은 이익을 보려 하지 말라. 서두르다 보면 목표에 도달하지 못하고, 작은 이익을 보려 하면 큰일을 이루지 못한다. (「자로」)

© 월간개벽. All rights reserved.