“『주역』과 『정역』을 어떻게 읽을 것인가”

[한국사를 바꾼 열두 권의 책]

양재학 (상생문화연구소 연구위원)

『주역』은 인간 주체성에 대한 깊은 통찰과 논리의 간결성, 또는 도덕적 가르침을 넘어서 생명의 본원인 천명에 대한 소통 방법을 가르친다.

서양인들은 『주역』을 “변화의 원리를 다룬 책(The Book of Change)”이라고 번역한다.

『주역』은 두 길로 걸어 왔다. 하나는 학술서이며, 다른 하나는 운명을 감정하는 생활주역으로서의 점서占書이다.

정역 사상은 시간론의 새로운 지평을 열어젖힌 세계사적 의의를 갖는 형이상학이자 동서양 시간론을 융합한 꽃이다.

『정역』은 실체론의 사고에 빠졌던 중국 역학을 극복하고, 유기체 사유를 근간으로 천지 자체가 계절에 따라 옷을 갈아입는다는 사실을 논의하였다. 이것이 바로 ‘선후천론先後天論’의 핵심이다.

동서양에 전해 오는 고전古典은 수두룩하다. 인류는 고통에 허덕일 때마다 힘든 현실을 벗어날 수 있는 지혜를 고전에서 익혔다. 고전은 삶에 찌들어 심신이 고달픈 자에게 마음을 맑게 하고, 힘을 불어넣는 충전기 역할을 톡톡히 해 왔다. 고전이 고전일 수 있는 이유는 문화와 역사의 길라잡이를 온전히 수행했기 때문일 것이다. 읽기 쉬운 고전이 어디 있으랴마는 『주역周易』은 가장 난해한 책 중의 하나로 손꼽힌다.

『주역』에서 우러나오는 여러 감동 중의 하나는 인간 주체성에 대한 깊은 통찰과 논리의 간결성, 또는 도덕적 가르침을 넘어서 생명의 본원인 천명에 대한 소통 방법에 있다고 할 수 있다. 『주역』이 말하는 인간의 소통 대상은 자연과 역사와 인류사를 지배하는 하늘의 의지를 비롯하여 성인의 고매한 학덕과 인품으로 압축될 것이다.

『주역』을 삶의 모범 답안으로 인정하는 것도 소중하지만, 오히려 세계를 밑바닥에서부터 사유하고 때로는 인생의 질곡을 구제하려는 성현들의 숭고한 고뇌와 실천 의지를 읽고 존경심을 품지 않을 수 없을 것이다.

맹자의 말은 선비들이 스스로 마음을 추스르고 용기를 북돋았던 글귀다. 만일 현실의 고통이 없었다면 주옥같은 작품들이 세상에 나오지 못했을 것이다. 오죽하면 『주역』 「계사전繫辭傳」에서 ‘우환의식憂患意識을 바탕으로 『주역』이 씌었다.’고 말했겠는가? 좌절과 실패는 성공을 담보하는 열쇠라는 교훈이다.

예로부터 동양인들은 『주역』을 형이상학과 정치철학, 윤리관을 수립하는 근거로 삼았을 뿐 아니라 사주명리의 이론적 전거를 제공하는 용도 등 다양한 방면으로 응용하였다. 『주역』은 사서삼경四書三經 가운데 가장 으뜸가는 고전이다. 우리나라 성인 중에서 『주역』을 모르는 사람은 거의 없으나, 『주역』을 제대로 아는 사람은 아주 드물다.

서양인들은 『주역』을 말 그대로 “#변화의 원리를 다룬 책#(The Book of Change)”이라고 번역한다. 만물의 보편 법칙이라는 뜻의 ‘주역’에는 #변역變易#(changing), #불역不易#(non-changing), #이간易簡#(easy and simple)이라는 세 가지의 근본 이치가 있다. 우선 바뀔 역易이라는 글자 자체가 날 ‘일日’ 자와 달 ‘월月’ 자의 합성으로 이루어져 있다. 밤과 낮은 끊임없이 바뀌어 하루와 한 달을 만들어 낸다. 밤과 낮의 규칙적 교체는 일월의 운행에 의해 빚어진다. 그러므로 계속 변화하면서 마침내 크게 변혁한다는 뜻이 곧 ‘변역’이다.

하지만 변역 속에는 바뀌지 않는 일정한 원칙이 있다. 예컨대 하늘은 위에 있고 땅은 아래에 있으며(객관적 자연), 부모와 자식 간에는 반드시 지켜야 할 도리가 있는 불변의 이치(윤리 도덕)가 바로 그것이다. 이것을 만고불변의 이치라는 의미에서 ‘불역’이라 부른다. 옛사람들은 만물을 빚어낸 부모를 하늘과 땅으로 인식했다[天地父母]. 그리고 하늘땅[天地]은 쉽고[易] 간단한[簡] 법칙으로 만물을 일궈 내고 생명을 영속시키는 ‘이간’의 원리를 소중하게 여겼다. 이것이 바로 #주역의 세계를 이해하는 3대 명제#로서 변화와 불변과 이간의 법칙인 것이다.

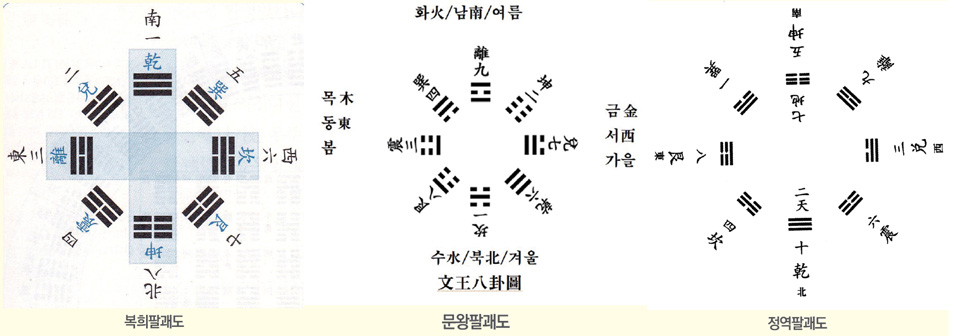

이러한 변화와 불변과 이간의 원리를 ‘하나’의 개념으로 설명하는 것이 곧 음양론陰陽論이다. 만물의 모체인 하늘과 땅 자체가 음양陰陽으로 구성되었기 때문에 유형과 무형의 형태를 띤 만물 역시 음양의 이치에 의거하여 생성 변화하므로, 음양을 바탕으로 이 세상이 움직이는 패턴을 설명한 것이 바로 음양오행론陰陽五行論이다. 더 나아가 음양이 동서남북[공간空間]으로 확대하는 운동 방식을 간단한 도표로 압축한 것이 팔괘八卦(복희팔괘伏羲八卦와 문왕팔괘文王八卦)이며, 또한 시간과 공간이 음양오행으로 결합하여 만물이 생성 변화하는 과정을 입체적으로 시스템화한 설명이 바로 하도낙서河圖洛書다. 이런 의미에서 하도낙서는 천지창조의 이상과 꿈과 목적을 수록한 설계도라 할 수 있다.

동양철학에서 『주역』이 차지하는 위치는 학문의 최고 원리가 담겨 있는 것으로 인식되어 시대와 더불어 꾸준히 연구되고 발전되어 왔다. 지금도 『주역』에 대한 관심은 그 어느 때보다 고조되어 있다. 현대 과학, 철학, 의학, 문학, 고고학, 민속학, 언어학, 인류학, 건축과 조경 등 여러 방면에 걸쳐 연구 방법은 물론 결과도 다양한 학설과 응용 방안으로 나타났다.

일찍부터 『주역』은 『시경詩經』과 『서경書經』과 더불어 동양학의 뿌리가 되는 경전으로 자리 잡았다. 특히 명明나라에서 『논어』, 『맹자』, 『중용』, 『대학』이 과거 시험의 정식 과목으로 채택되자 『주역』은 더욱더 사서四書의 원형이 담긴 책으로 평가되어 고전 중의 고전으로 평가되었다.

과거로부터 현재에 이르기까지 『주역』은 두 길로 걸어 왔다. 하나는 학술서이며, 다른 하나는 운명을 감정하는 생활 주역으로서의 점서占書이다. 전자는 지식층의 ‘최고 이론서’로 이름을 날렸으며, 후자는 재야 학술의 사상적 뿌리로서 인간의 경험을 넘어 신의 의지를 헤아리는 ‘신서神書’로 알려지고 있다. 지식층의 입장에서 보면 후자는 『주역』에 대한 모독이요, 재야 학자의 입장에서 보면 전자는 사변철학인 동시에 지배층의 이데올로기를 뒷받침하는 특수서에 불과하며, 실생활에 아무런 도움을 주지 못하는 교과서에 지나지 않는다.

주역학周易學은 학술과 점술이라는 평행선을 타면서 동양철학의 밑바탕을 이루었다. 세계는 수학의 질서로 이루어졌다는 시각에서 연구하는 상수학象數學과, 인간다운 삶에 대한 지침이자 지혜의 가르침으로 간주하는 의리학義理學이 학술계의 주류를 형성했다. 또한 이 둘을 함께 고려하는 학파도 형성되었다. 그리고 주역학은 이 세상을 도덕적 이상사회의 건설이라는 타당성과 당위성을 제시하는 형이상학形而上學을 지향했다. 이것이 바로 동양의 선비들이 삶의 지표로 여겼던 『주역』의 본질이었다.

하지만 민간에서는 믿었던 도덕이 땅에 떨어지고, 역사는 일반 백성들의 바람과는 전혀 동떨어진 방향으로 굴러갔다. 특히 운명과 죽음 앞에 무기력한 인간의 정신적 안정을 위해서 『주역』을 이용하는 실용적 가치에 주목하기에 이른다. 그것은 일종의 학술서의 변형으로 나타났던 것이다.

우리는 점술을 통해 과거와 미래가 공존하는 현상을 사회 곳곳에서 찾을 수 있다. 『주역』을 현대적으로 탈바꿈시킨 사업들이 벤처기업으로 급상승하는 모습을 쉽게 목격할 수 있다. 날마다 인터넷에는 『주역』의 현주소를 대변하는 글들이 쏟아진다. 제목도 거창하다. “점점占占 커져 가는 ‘운세 사업’ 연 수조 원 시장”, “한국인과 점占, 인터넷 운수 사이트 200여 개 호황”, “대학에 관련 학과 개설”, “무속 타운의 형성” 등이 바로 그것이다.

요즈음 대학가에서 『주역』을 심도 있게 연구하는 분위기는 인문학의 퇴조와 맞물리는 현상을 겪는다. 『주역』을 전공으로 공부하는 대학원생은 손가락으로 꼽기도 힘들 뿐만 아니라, 아예 한문에 관심조차 두지 않고 있는 형편이다. 반면에 『주역』을 현실 생활에 응용하려는 젊은 학생들은 전공에 상관없이 수두룩하다. 그들은 점술의 밑바닥에 허구성이 존재한다는 사실에는 무척이나 관대하다.

점占은 무언가를 알고 싶어 하고, 어떤 결정을 내려야 할지를 고민하는 과정에서 방향을 제시하거나 행동을 정당화하는 역할을 하기도 한다. 인간에게는 불확실한 현실, 불안한 미래에 대해 알고 싶어 하는 본능적 욕구가 있다. 한국인은 유난히 점을 좋아한다는 통계도 있다. 점을 본 뒤에 그 내용에 대한 믿음이 생긴다는 것에서 예언은 확신으로 바뀌기도 한다.

하지만 ‘생활 『주역』’이 아무리 일상과 친밀감이 있더라도 문화의 핵심이 되어서는 곤란하다. 왜냐하면 명백하고 객관적인 근거가 희박하기 때문이다. 그리고 합리적 사유를 약화시킬 우려가 있고, 점술의 사회적 만연은 보편적 가치의 신뢰성을 떨어뜨리는 치명적인 결함도 있다. 다만 일시적인 카운슬링의 효과로서 만족해야 할 것이다.

리하르트 빌헬름Richard Wilhelm(1873~1930)에 따르면, “역경의 체계는 다차원 세계의 표상이다. 이 세계 내에는 불변하면서 규칙적으로 변화하는 패턴이 있다.” 또한 ‘역경은 우주에 대한 이미지’라고 했다. 『중국의 과학과 문명』을 쓴 조셉 니덤Joseph Needham(1990~1995)은 『주역』을 “상황에 대한 과학(a science of situations)으로서 괘卦는 별의 운동과 시간의 경과를 체계적으로 관련지어 만들어졌다.”라고 규정한 바 있다. 그리고 현대 철학자 모종삼牟宗三(1909~1995)은 “64괘는 시간과 공간의 개념을 모두 포괄하는 우주의 표상으로서 세상을 부호로 표시한다는 특성을 지닌다.”라고 말하여 우주론의 시각에서 『주역』을 연구하였다.

주역학은 자연과 역사와 인간을 종합적으로 다룬다. 이들 중 어느 한 분야만을 전문적으로 탐구하느냐에 따라 형이상학, 역사철학, 인간학으로 나뉘기도 한다. 또한 주역학은 문제 중심, 시대 중심, 인물 중심, 학파 중심에 따라 다양하게 전개되었다. 하지만 19세기 후반에 등장한 정역正易 사상은 기존의 연구 방법에 대해 고별을 선언한다. 우리는 『주역』에서 『정역』으로의 방향 전환을 시도한다.

#정역 사상은 선후천론에 입각한 매우 독창적인 역학易學#이다. 정역 사상은 일부一夫 김항金恒(1826~1898)이 살던 당시는 물론 지금도 주역사에 나타난 수많은 학파 가운데 하나로 인식하는 경우가 많다. 정역 사상은 우주와 시간의 수수께끼를 낱낱이 풀어헤친 형이상학이다. 『정역正易』은 김일부 개인의 각고의 노력에다가 하늘에서 계시받은 내용을 써 놓은 것이다.

정역 사상의 주제는 선후천론과 시간론이다. 선후천론과 시간론의 핵심을 다루었다고 무조건 획기적인 사상이 될 수는 없다. 자연과 문명과 인간과 역사 문제의 근거로 작용하는 시간의 핵심을 근본적으로 사유했기 때문에 과거의 주역학과 차원이 다르다는 것이다.

『정역』은 김일부가 남긴 단 하나의 저술이다. 그것은 과거의 형이상학을 매듭짓고, 미래의 창조적 비전을 체계적으로 제시하는 최종의 역易을 완수했다는 점에서 학술의 위대한 가치가 있다. 복희역과 문왕역에 숨겨진 원초적 대립과 갈등과 모순을 해소시키는 열쇠인 정역괘를 완성함으로써 인류사의 신기원을 마련했던 것이다.

김일부는 단순히 자연 질서의 대변혁만을 외친 사상가가 아니다. 『정역』은 종교와 철학과 과학과 역사를 아우르는 통합의 정신을 강조한다. 인간 삶의 궁극적 가치로서 도덕[天‘道’地‘德’]의 근거인 하늘과 땅의 문제를 회통의 정신으로 융합했던 것이다. 얼핏 보기에 『정역』은 이념성이 강한 담론으로 보일 수도 있다. 이념성이 강하면 강할수록 자칫 이성적 사유에만 겉도는 관념론의 형태를 띠기 쉬운 것도 사실이다.

『정역』에 담긴 내용들은 바로 우리 역사 현실에 구현된다는 구체성, 즉 실재實在[=天道]와 현상現象[=地德]이 결혼하는 ‘하늘은 생명을 낳고 땅은 완수한다[天生地成]’의 근본적 이치를 해명한 점이 압권이다. 현재 김일부와 정역 사상을 모르는 사람은 없지만, 제대로 아는 이는 아주 드물다. 아쉽게도 정역 사상의 실상이 있는 그대로 알려지지 않고 있어 매우 안타까울 따름이다.

여기에는 여러 가지 원인이 있다. 『정역』의 근본 가르침을 충실히 지키면서 오늘의 시대정신에 부합하고, 일반인이 쉽게 이해할 수 있도록 한글로 옮겨진 해설서다운 해설서가 없다는 것이 첫 번째 원인일 것이다. 그러니까 『정역』이 무엇이냐고 물으면 손에 잡히는 것이 거의 없다고 한결같이 대답한다.

『주역』 전공자들의 말을 빌리면, 『정역』은 가까이 하기에는 너무 먼 학문이라고 푸념한다. 보물이 보물 대접을 받도록 하는 기초 작업이 시급하다. 『정역』은 어느 한 사람만의 독점물일 수 없다. 혼자만 알고 감추는 전유물에 그쳐서는 안 된다. 우리 모두가 알아야 하는 사상인 것이다. 그만큼 대중화가 절실하다는 뜻이다.

조선조 말에 성립한 정역 사상을 외형으로만 보면, 너무 초라하기 짝이 없다. 김일부 선생 서거 100년이 지난 지금, 정확한 대차대조표를 작성하여 앞으로 어떤 사업을 해야 하는지를 점검해야 마땅하다. 또한 새로운 프로젝트가 기획되어야 할 것이다.

그렇다고 선배들의 업적이 전혀 쓸모없다는 말은 아니다. 1세대 제자들(김황현金黃鉉⋅김방현金邦鉉⋅김홍현金洪鉉 형제들, 하상역河相易, 염명廉明, 이상룡李象龍, 김영곤金永坤)과 2세대 제자(이정호李正浩), 3세대 제자(한동석韓東錫, 유남상柳南相, 권영원權寧遠) 등은 그 공덕과 역할이 컸다. 모두 소중한 분들이다. 우리는 선배들의 연구를 바탕으로 한층 앞장서 나가야 하는 것이 후배의 떳떳한 도리일 것이다.

우선 1세대 제자들의 업적물을 번역하여 소개하는 작업이 가장 먼저 이루어져야 한다고 제안한다. 김일부와 직접 호흡을 같이했던 사람들의 책을 해명하는 작업을 통해서 정역 사상의 실체와 김일부의 숨결을 느낄 수 있기 때문이다. 한편 정역의 핵심을 인식하는 것과는 별도로 정역 사상과 연관된 사이드 스토리side story, 비하인드 스토리behind story, 그라운드 스토리ground story를 차곡차곡 발굴하는 일도 중요하다. 딱딱하기 이를 데 없는 한문 투의 문장에 생명력을 불어넣어 이성과 감성을 종합하는 일이 대중화의 첩경이다. 더 나아가 김일부의 생애와 사상을 담는 ‘김항평전金恒評傳’의 저술도 시급한 과제다.

정역 사상이 동학東學보다 못할 이유가 전혀 없다. 외곽 세력이 부족하다는 것은 인정하지 않을 수 없다. 사상의 깊이와 폭이 동학의 그것과 비교해 손색이 없다는 것은 『정역』 자체와 선배들의 저술에 담긴 콘텐츠가 증명하고도 남는다. 다만 현대인들이 이해하기가 너무 어렵다는 것이 중론이다. 목마른 사람이 우물 판다는 격으로 모르는 사람이 쫓아다니면서 배워야지 별도리가 없다는 무책임한 발언은 예전에는 통했을지 모르나, 지금은 세상이 달라졌다.

전국 대학교의 운영 시스템은 교수와 교직원 중심에서 학생 위주로 바뀐 지 오래되었다. 세일즈 시대인 것이다. 상아탑에서 고리타분한 교수는 설 자리가 없다. 퀴퀴한 냄새나는 창고에 묻힌 서책이 아니라 팔딱팔딱 생기 넘치는 정역 사상이어야 한다. 새장에 갇힌 정역이 아니라 AI 문명을 선도하는 정역이어야 한다.

배우려는 사람이 오기만을 기다리지 말고 직접 나서야 한다. 발상의 전환은 성공으로 나아가는 발판이다. 그래야만 『정역』의 대중화와 학문적 보편화도 가능할 것이다. 『정역』에는 무궁무진한 아이템이 가득하다. ‘나의 생각이 옳고 너의 주장은 그르다, 나는 선이요 너는 악이라는 이분법적 편 가르기 식의 전달 방식’만을 고집하는 낡은 사고는 정역 사상의 가치를 퇴보시키는 범죄에 해당된다. 더 이상 『정역』을 을씨년스런 초가집에 묻어 두지 말고 고풍스런 품격으로 리모델링한 ‘문화 살롱’으로 모셔 부활시키자.

재야학자였던 김일부는 2,500년 동안 난맥상을 보이던 유교와 불교와 선교를 종합하여 현대적 의미에서 통합하였다. 『정역』은 일종의 과학철학, 종교철학, 수리철학을 종합한 융합의 학술이다.

서양 정신사를 뒤엎은 니체의 철학이 유럽을 송두리째 흔들어 이후의 예술과 인문학의 물꼬를 텄듯이, 동양의 정신사를 새롭게 장식한 『정역』이야말로 과거 동양학의 울타리를 벗어나 세계학으로 발돋움할 수 있는 진리의 노른자다. 정역 사상의 대중화는 학계와 문화계를 겨냥해야 한다. 우선은 학계의 긍정적인 반응을 얻기 위한 심도 있는 연구가 필요하다. 그것은 힘든 일이지만 반드시 해결하고서 넘어가야 할, 『주역』에서 말하는 ‘이섭대천利涉大川’의 강이다.

김일부는 연산連山 상商나라 때 곤괘坤卦를 우두머리로 삼는 역易은 ‘귀장歸藏’, 주周나라 때 건괘乾卦를 우두머리로 삼는 역을 ‘주역周易’이라 한다. 충청도 연산連山은 산이 잇달아 있는 형상으로 이루어져 있다. 하늘과 땅이 가장 가깝게 만나는 지점인 산山은 신과 인간이 접촉할 수 있는 신성한 공간인 까닭에 한국인의 호號에는 ‘山’이 많았다. 우리 민족은 한恨을 품고 태어나 한恨을 풀어야만 하는 독특한 민족이다. 한恨은 ‘忄 + 艮’으로 구성되어 있다. 그것은 간괘원리艮卦原理를 가슴에 품어 낡고 묵은 한恨을 털어내는 문화로 해석할 수 있으므로, 정역正易이 간방艮方 연산 땅에서 창출되었던 것은 우연한 일만은 아니다.

땅에서 만고의 정적을 깬 사상적 혁명가이자 혁명적 사상가이다. 그는 동양철학의 근간인 『주역』을 낱낱이 해체한 다음, 다시 재구성하여 유불선 삼교의 가르침을 일원화시킨 사상적 혁명가이다. 『정역』의 주제는 선후천론先後天論이다. 인간은 보통 현재를 중심으로 과거와 미래를 조명하는 데 익숙하다. 즉 선천의 입장에서 후천을 들여다보는 것이 세상 사람들의 습성이다. 뒤집기 기술이 씨름의 묘미를 보여 주듯이, 정역 사상은 후천에서 선천을, 미래에서 현재와 과거를 바라보는 사유의 전환을 요구한다.

천동설天動說을 부정하고 지동설地動說을 주장한 갈릴레이에 대해 로마 교황청이 지동설을 철회하라고 압력을 행사했던 것은 너무도 유명한 사건이다. 코페르니쿠스는 과학적으로 지동설을 입증했다. 과거의 종교적 믿음에 기초한 천동설이 지동설로 바뀌기에는 오랜 세월이 걸렸다. 교황청에서는 불과 30여 년 전에 처음으로 지동설이 옳다는 사실을 공식으로 인정했다. 천동설과 지동설은 반대의 길을 걷는다. 입장이 전혀 다를 수밖에 없기 때문에 과학자들은 목숨을 내놓고 논쟁을 벌였던 것이다. 코페르니쿠스는 과학의 혁명가였다.

정신 혁명가 김일부는 외롭고 고독했다. 아무도 자신을 몰라준다고 마냥 투덜거리면서 세상을 원망하지 않았다. 기존의 가치 체계에 대해 부정을 위한 부정이 아니라, 부정을 통해 거대한 긍정의 길로 나아가게 하는 이론을 수립하고자 고뇌에 빠졌던 것이다. 뱁새는 붕새의 높은 뜻을 모른다고 장자莊子가 말했던가.

그럼에도 정역 사상에 무지하고 용맹한 일부 학자들은 헛된 망상에 기초하여 수립한 이론에 불과하다고 폄하한다. 힘든 나날을 보냈던 김일부에 대한 평가는 천당과 지옥을 오가는 명예와 불명예의 양극단을 걷고 있다. 지금도 김일부를 성인聖人으로 추켜세워지거나 후천개벽을 외친 예언가로 평가 절하하고 있다. 누가 성인 또는 예언가로 규정했는가에 의해 『정역』의 운명은 마치 증권시장에서 상한가와 하한가를 오르내리는 것과 같은 수렁에서 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 우리는 『정역』에 대한 상반된 고무줄 평가보다는 제대로 된 평가에 갈증을 느끼고 있다. 그렇다고 긍정과 부정이 불분명하고 어정쩡한 중립적 평가는 오히려 김일부에 대한 모독이 아닐 수 없다.

정역 사상은 자연과 문명과 인간에 대해 새로운 패러다임을 제시한다. 특히 철학적 발상 자체의 근본적 전환을 요구한다. ‘상극相克에서 상생相生’이라는 우주사宇宙史와, ‘윤력閏曆에서 정력正曆’으로의 시간사時間史와, 복희팔괘도와 문왕팔괘도에서 정역팔괘도로의 전환을 통해 문명사文明史를 일관되게 설명한다.

이것은 세계에서 그 유례를 찾을 수 없는 독창적인 사유의 극치를 보여 준다. 동서양 철학에서 시간론을 하나의 주제로 삼는 경우가 많았으나(아우구스티누스의 종교적 고백의 시간론, 칸트를 비롯한 철학자들, 스티븐 호킹 같은 물리학자들의 견해), 시간의 꼬리가 떨어져 나간다는 전무후무한 시간의 질적 전환(1년 365와 4분의 1일의 윤력閏曆에서 1년 360일의 정력正曆에로)으로 인한 새로운 우주의 탄생을 논의하지는 못했다.

직선적 시간관과 역사관에 입각한 기독교는 세상의 끝장을 얘기하는 종말론을 말하지만, 『정역』은 #본체와 작용[體用]의 극적인 전환을 통해 억음존양抑陰尊陽의 선천 질서에서 조양율음調陽律陰의 후천 세상으로 바뀌는 무극대도無極大道 출현의 해명에 성공#함으로써 종말론의 폐단을 극복한 희망의 철학이라 할 수 있다.

정역 사상의 핵심은 시간론時間論에 있다. 인간은 만물을 마구 먹어 치우는 시간의 이빨에 속수무책이다. 유형과 무형의 모든 사물은 시간의 먹잇감이다. 시간의 법칙인 생로병사를 비껴갈 수 있는 존재는 아무것도 없다. 시간은 사물 형성의 근거이자 내용이며 형식이면서 힘이다. 시간과 공간은 자연과 사회와 인류 역사의 궁극 원리인 까닭에 『주역』 건괘乾卦 「단전彖傳」은 “끝마치고 다시 시작하는 것을 크게 밝히면 6위가 시간으로 완성된다[大明終始, 六‘位’‘時’成]”라고 강조했던 것이다.

김일부는 「대역서大易序」에서 “역이란 책력이니 책력이 없으면 성인도 없고 성인이 없으면 역도 없다. 易者, 曆也, 無曆無聖, 無聖無易.]”라는 새로운 3대 명제를 제시하여 주역학의 근본 문제를 중국 역학과 차별화시켰다. 이는 선천과 후천의 캘린더 시스템(선천의 ‘갑기甲己’ 질서에서 후천의 ‘기갑己甲’ 질서로의 전환)이 바뀐다는 파천황적 선언과 다름없다. 이에 대해 김일부는 수리론으로 ‘조화옹造化翁의 섭리’를 낱낱이 분해하여 추론하였다. 그것은 우주에 대한 결정론, 합리론, 목적론의 성향을 하나의 용광로에서 종교철학의 문제로 해결하고 있는 것이다.

김일부는 『정역』에서 비록 상세하게 설명하지 않았지만, 수행론修行論의 당위성과 정당성을 입증하는 체계를 세웠고, 잃어버린 수행의 방법을 재발견했던 것이다. 인간은 왜 수행해야 하는가? 수행의 목적과 방법은 무엇인가? 등의 근거를 제시하였다. 시간론에 근거한 역도수逆度數(상극 질서 = 하도를 지향하는 낙서의 세계상)와 순도수順度數(상생 질서 = 하도에 근거해 현실에서는 낙서로 펼쳐짐으로써 하도의 무극대도로 완성되는 설계도의 초안)가 바로 그것이다.

인간이 태어날 때는 ‘위에서 아래’라는 순順의 이치에 의해 어머니 자궁에서 머리부터 나오지만, 살아갈 때는 하늘을 머리에 이고 ‘아래에서 위로’라는 역逆의 이치에 의해 역경을 겪으면서 살아간다. 낙서의 역도수는 고난의 도수로서 자연의 신비와 운행을 밝히는 원리이다. 이것이 수행 원리로는 수승화강水昇火降에 적용된다.

우주사와 문명사와 인류사는 동일한 원리에 의해 전개된다는 것이 『정역』의 입장이다. 이를 가장 잘 대변하는 것이 괘卦의 변천사이다. 복희괘伏羲卦에서 문왕괘文王卦로, 문왕괘에서 정역괘正易卦로 괘의 형상이 변해 간다. 이렇게 괘도의 변천에 반영된 우주 원리가 변화함에 따라 역사와 문명의 색깔도 달라지는 까닭에 인간의 삶의 양상도 여기에 조응해야 마땅하다는 것이다.

『정역』은 원초적으로 혹은 결과적으로 ‘올바른 변화(Right Changes)’를 뜻한다. 우주가 일정한 목적을 가지고 변화해 가는 과정에서는 ‘원래의 상태로 되돌아가는(Correct Changing for Origin)’ 역易이라 호칭할 수 있다. 즉 선천이 후천으로 바뀌는 이치가 옳다는 뜻이다. 자연에서 날마다 일어나는 현상적 변화가 교역交易이라면, 선후천 교체기에는 본체와 작용이 서로의 역할을 바꾸는 변역變易이 이루어진다는 것이다. 이는 불변의 이치만을 탐구했던 동서양 철학에 결정타를 날리는 쾌거라고 할 수 있다.

『정역』은 삶의 좌표를 시간론에 근거하여 합리적인 체계를 수립했다는 점에서 가장 세계적인 사상이고, 우리나라에서 정립되었다는 점에서 가장 한국적인 사상이다. 가장 세계적인 것이 가장 한국적인 것이고, 가장 한국적인 것이 가장 세계적이란 말은 『정역』을 두고 하는 말이다. 『정역』은 실체론의 사고에 빠졌던 중국 역학을 극복하고, 유기체 사유를 근간으로 천지 자체가 계절에 따라 옷을 갈아입는다는 사실을 논의하였다. 이것이 바로 ‘선후천론先後天論’의 핵심이다. 이는 동양철학의 논바닥을 쟁기로 갈아엎은 놀라운 혁신적 사유가 아닐 수 없다.

조선학의 선구자 육당六堂 최남선崔南善(1890~1957)은 원효元曉(617~686)의 위대함을 다음과 같이 부르짖은 바 있다. “원효 이전에 원효 없고, 원효 이후에 원효 없다.”

논자는 이를 수정하고자 한다. “일부一夫 이전에 일부 없고, 일부 이후에 일부 없다.” “『정역』 이전에 『주역』 있고, 『정역』 이후에 『정역』이 남는다.” 따라서 한국 사상을 대표하는 사상가를 꼽으라면 중세에는 원효, 근대에서 현대로 넘어가는 시기에는 김일부가 존재할 뿐이라고!

그렇다면 김일부의 위상은 어떻게 자리매김되어야 하는가? 매우 궁금하다. 그에 대한 평가는 아주 단순할 정도로 양극단을 걷는다. 김일부가 죽은 뒤 성균관의 후신인 모성공회慕聖公會에서는 ‘성인聖人’으로 추증하였고, 다른 부류에서는 조선조 말 ‘개벽 사상가’의 한 사람으로, 혹은 미래 예측을 고급스런 담론으로 이끈 ‘예언가’로, 또는 광산 김씨 문중의 족보에서 이름이 퇴출되려 했던 ‘괴물 선비’로 규정되었다. 이는 어쩌면 김일부의 학문과 인간적 모습에 대한 다양한 평가일 수도 있다.

미국의 유명한 신화학자로 조셉 켐벨Joseph Campbell(1904~1987)이라는 사람이 있다. 그는 현대야말로 가장 위대한 신화가 필요한 시기라고 했다. 도시화와 산업화로 인해 고향을 잃은 현대인들에게 어머니의 자궁과 같이 포근한 쉼터는 신화 말고는 없다고 강조했다. 현대인이 진정으로 요청하는 인간은 ‘문화 영웅’일 것이다. 일차적으로 김일부를 한국의 문화 영웅으로 업그레이드시키고, 그다음으로 세계의 문화 영웅으로 수출해야 할 것이다.

정역 사상의 연구는 시간과의 싸움이라고 본다. 일차적으로는 김일부 1세대 제자들의 문헌을 한글로 옮기는 작업이 필요하다. 이는 정역 사상 전반을 이해하는 첫걸음이다. 아울러 정역 사상의 전수에 대한 ‘계보도’를 정리할 수 있기 때문이다. 이는 전문가들에게 맡기면 아주 쉽다.

다음으로 『정역』 자체를 신학, 우주론, 시간론, 생태론, 수리철학, 음양오행론, 수행론, 자연과학, 시스템론, 유불선의 시각 등 다양한 각도에서 심층적으로 분석하는 개별 탐구와 이들을 하나로 묶는 종합 탐구가 수반되어야만 정역 사상의 전모가 밝혀지리라 확신한다. ■

『주역』은 인간 주체성에 대한 깊은 통찰과 논리의 간결성, 또는 도덕적 가르침을 넘어서 생명의 본원인 천명에 대한 소통 방법을 가르친다.

서양인들은 『주역』을 “변화의 원리를 다룬 책(The Book of Change)”이라고 번역한다.

『주역』은 두 길로 걸어 왔다. 하나는 학술서이며, 다른 하나는 운명을 감정하는 생활주역으로서의 점서占書이다.

정역 사상은 시간론의 새로운 지평을 열어젖힌 세계사적 의의를 갖는 형이상학이자 동서양 시간론을 융합한 꽃이다.

『정역』은 실체론의 사고에 빠졌던 중국 역학을 극복하고, 유기체 사유를 근간으로 천지 자체가 계절에 따라 옷을 갈아입는다는 사실을 논의하였다. 이것이 바로 ‘선후천론先後天論’의 핵심이다.

『주역』은 어떤 책인가?

동서양에 전해 오는 고전古典은 수두룩하다. 인류는 고통에 허덕일 때마다 힘든 현실을 벗어날 수 있는 지혜를 고전에서 익혔다. 고전은 삶에 찌들어 심신이 고달픈 자에게 마음을 맑게 하고, 힘을 불어넣는 충전기 역할을 톡톡히 해 왔다. 고전이 고전일 수 있는 이유는 문화와 역사의 길라잡이를 온전히 수행했기 때문일 것이다. 읽기 쉬운 고전이 어디 있으랴마는 『주역周易』은 가장 난해한 책 중의 하나로 손꼽힌다.

『주역』에서 우러나오는 여러 감동 중의 하나는 인간 주체성에 대한 깊은 통찰과 논리의 간결성, 또는 도덕적 가르침을 넘어서 생명의 본원인 천명에 대한 소통 방법에 있다고 할 수 있다. 『주역』이 말하는 인간의 소통 대상은 자연과 역사와 인류사를 지배하는 하늘의 의지를 비롯하여 성인의 고매한 학덕과 인품으로 압축될 것이다.

『주역』을 삶의 모범 답안으로 인정하는 것도 소중하지만, 오히려 세계를 밑바닥에서부터 사유하고 때로는 인생의 질곡을 구제하려는 성현들의 숭고한 고뇌와 실천 의지를 읽고 존경심을 품지 않을 수 없을 것이다.

“하늘이 장차 그 사람에게 큰 일을 맡기려면 반드시 먼저 심지를 괴롭히고, 근육과 뼈를 수고롭게 하고, 육체를 굶주리게 하고, 아무것도 없게 해서 하는 일이 해야 할 일과 어긋나게 만드니 마음을 움직이고 본성을 인내하게 하여 불가능한 일을 더 많이 할 수 있게 해 주기 위함이다.[天將降大任於是人也, 必先苦其心志, 勞其筋骨, 餓其體膚, 空乏其身, 行拂亂其所爲, 所以動心忍性, 增益其所不能.]” (『맹자孟子』 「고자告子」 상上)

맹자의 말은 선비들이 스스로 마음을 추스르고 용기를 북돋았던 글귀다. 만일 현실의 고통이 없었다면 주옥같은 작품들이 세상에 나오지 못했을 것이다. 오죽하면 『주역』 「계사전繫辭傳」에서 ‘우환의식憂患意識을 바탕으로 『주역』이 씌었다.’고 말했겠는가? 좌절과 실패는 성공을 담보하는 열쇠라는 교훈이다.

예로부터 동양인들은 『주역』을 형이상학과 정치철학, 윤리관을 수립하는 근거로 삼았을 뿐 아니라 사주명리의 이론적 전거를 제공하는 용도 등 다양한 방면으로 응용하였다. 『주역』은 사서삼경四書三經 가운데 가장 으뜸가는 고전이다. 우리나라 성인 중에서 『주역』을 모르는 사람은 거의 없으나, 『주역』을 제대로 아는 사람은 아주 드물다.

서양인들은 『주역』을 말 그대로 “#변화의 원리를 다룬 책#(The Book of Change)”이라고 번역한다. 만물의 보편 법칙이라는 뜻의 ‘주역’에는 #변역變易#(changing), #불역不易#(non-changing), #이간易簡#(easy and simple)이라는 세 가지의 근본 이치가 있다. 우선 바뀔 역易이라는 글자 자체가 날 ‘일日’ 자와 달 ‘월月’ 자의 합성으로 이루어져 있다. 밤과 낮은 끊임없이 바뀌어 하루와 한 달을 만들어 낸다. 밤과 낮의 규칙적 교체는 일월의 운행에 의해 빚어진다. 그러므로 계속 변화하면서 마침내 크게 변혁한다는 뜻이 곧 ‘변역’이다.

하지만 변역 속에는 바뀌지 않는 일정한 원칙이 있다. 예컨대 하늘은 위에 있고 땅은 아래에 있으며(객관적 자연), 부모와 자식 간에는 반드시 지켜야 할 도리가 있는 불변의 이치(윤리 도덕)가 바로 그것이다. 이것을 만고불변의 이치라는 의미에서 ‘불역’이라 부른다. 옛사람들은 만물을 빚어낸 부모를 하늘과 땅으로 인식했다[天地父母]. 그리고 하늘땅[天地]은 쉽고[易] 간단한[簡] 법칙으로 만물을 일궈 내고 생명을 영속시키는 ‘이간’의 원리를 소중하게 여겼다. 이것이 바로 #주역의 세계를 이해하는 3대 명제#로서 변화와 불변과 이간의 법칙인 것이다.

만물의 보편 법칙이라는 뜻의 ‘주역’에는 변역變易(changing), 불역不易(non-changing), 이간易簡(easy and simple)이라는 세 가지의 근본 이치가 있다.

이러한 변화와 불변과 이간의 원리를 ‘하나’의 개념으로 설명하는 것이 곧 음양론陰陽論이다. 만물의 모체인 하늘과 땅 자체가 음양陰陽으로 구성되었기 때문에 유형과 무형의 형태를 띤 만물 역시 음양의 이치에 의거하여 생성 변화하므로, 음양을 바탕으로 이 세상이 움직이는 패턴을 설명한 것이 바로 음양오행론陰陽五行論이다. 더 나아가 음양이 동서남북[공간空間]으로 확대하는 운동 방식을 간단한 도표로 압축한 것이 팔괘八卦(복희팔괘伏羲八卦와 문왕팔괘文王八卦)이며, 또한 시간과 공간이 음양오행으로 결합하여 만물이 생성 변화하는 과정을 입체적으로 시스템화한 설명이 바로 하도낙서河圖洛書다. 이런 의미에서 하도낙서는 천지창조의 이상과 꿈과 목적을 수록한 설계도라 할 수 있다.

동양철학에서 『주역』이 차지하는 위치는 학문의 최고 원리가 담겨 있는 것으로 인식되어 시대와 더불어 꾸준히 연구되고 발전되어 왔다. 지금도 『주역』에 대한 관심은 그 어느 때보다 고조되어 있다. 현대 과학, 철학, 의학, 문학, 고고학, 민속학, 언어학, 인류학, 건축과 조경 등 여러 방면에 걸쳐 연구 방법은 물론 결과도 다양한 학설과 응용 방안으로 나타났다.

일찍부터 『주역』은 『시경詩經』과 『서경書經』과 더불어 동양학의 뿌리가 되는 경전으로 자리 잡았다. 특히 명明나라에서 『논어』, 『맹자』, 『중용』, 『대학』이 과거 시험의 정식 과목으로 채택되자 『주역』은 더욱더 사서四書의 원형이 담긴 책으로 평가되어 고전 중의 고전으로 평가되었다.

과거로부터 현재에 이르기까지 『주역』은 두 길로 걸어 왔다. 하나는 학술서이며, 다른 하나는 운명을 감정하는 생활 주역으로서의 점서占書이다. 전자는 지식층의 ‘최고 이론서’로 이름을 날렸으며, 후자는 재야 학술의 사상적 뿌리로서 인간의 경험을 넘어 신의 의지를 헤아리는 ‘신서神書’로 알려지고 있다. 지식층의 입장에서 보면 후자는 『주역』에 대한 모독이요, 재야 학자의 입장에서 보면 전자는 사변철학인 동시에 지배층의 이데올로기를 뒷받침하는 특수서에 불과하며, 실생활에 아무런 도움을 주지 못하는 교과서에 지나지 않는다.

주역학周易學은 학술과 점술이라는 평행선을 타면서 동양철학의 밑바탕을 이루었다. 세계는 수학의 질서로 이루어졌다는 시각에서 연구하는 상수학象數學과, 인간다운 삶에 대한 지침이자 지혜의 가르침으로 간주하는 의리학義理學이 학술계의 주류를 형성했다. 또한 이 둘을 함께 고려하는 학파도 형성되었다. 그리고 주역학은 이 세상을 도덕적 이상사회의 건설이라는 타당성과 당위성을 제시하는 형이상학形而上學을 지향했다. 이것이 바로 동양의 선비들이 삶의 지표로 여겼던 『주역』의 본질이었다.

하지만 민간에서는 믿었던 도덕이 땅에 떨어지고, 역사는 일반 백성들의 바람과는 전혀 동떨어진 방향으로 굴러갔다. 특히 운명과 죽음 앞에 무기력한 인간의 정신적 안정을 위해서 『주역』을 이용하는 실용적 가치에 주목하기에 이른다. 그것은 일종의 학술서의 변형으로 나타났던 것이다.

우리는 점술을 통해 과거와 미래가 공존하는 현상을 사회 곳곳에서 찾을 수 있다. 『주역』을 현대적으로 탈바꿈시킨 사업들이 벤처기업으로 급상승하는 모습을 쉽게 목격할 수 있다. 날마다 인터넷에는 『주역』의 현주소를 대변하는 글들이 쏟아진다. 제목도 거창하다. “점점占占 커져 가는 ‘운세 사업’ 연 수조 원 시장”, “한국인과 점占, 인터넷 운수 사이트 200여 개 호황”, “대학에 관련 학과 개설”, “무속 타운의 형성” 등이 바로 그것이다.

요즈음 대학가에서 『주역』을 심도 있게 연구하는 분위기는 인문학의 퇴조와 맞물리는 현상을 겪는다. 『주역』을 전공으로 공부하는 대학원생은 손가락으로 꼽기도 힘들 뿐만 아니라, 아예 한문에 관심조차 두지 않고 있는 형편이다. 반면에 『주역』을 현실 생활에 응용하려는 젊은 학생들은 전공에 상관없이 수두룩하다. 그들은 점술의 밑바닥에 허구성이 존재한다는 사실에는 무척이나 관대하다.

점占은 무언가를 알고 싶어 하고, 어떤 결정을 내려야 할지를 고민하는 과정에서 방향을 제시하거나 행동을 정당화하는 역할을 하기도 한다. 인간에게는 불확실한 현실, 불안한 미래에 대해 알고 싶어 하는 본능적 욕구가 있다. 한국인은 유난히 점을 좋아한다는 통계도 있다. 점을 본 뒤에 그 내용에 대한 믿음이 생긴다는 것에서 예언은 확신으로 바뀌기도 한다.

하지만 ‘생활 『주역』’이 아무리 일상과 친밀감이 있더라도 문화의 핵심이 되어서는 곤란하다. 왜냐하면 명백하고 객관적인 근거가 희박하기 때문이다. 그리고 합리적 사유를 약화시킬 우려가 있고, 점술의 사회적 만연은 보편적 가치의 신뢰성을 떨어뜨리는 치명적인 결함도 있다. 다만 일시적인 카운슬링의 효과로서 만족해야 할 것이다.

리하르트 빌헬름Richard Wilhelm(1873~1930)에 따르면, “역경의 체계는 다차원 세계의 표상이다. 이 세계 내에는 불변하면서 규칙적으로 변화하는 패턴이 있다.” 또한 ‘역경은 우주에 대한 이미지’라고 했다. 『중국의 과학과 문명』을 쓴 조셉 니덤Joseph Needham(1990~1995)은 『주역』을 “상황에 대한 과학(a science of situations)으로서 괘卦는 별의 운동과 시간의 경과를 체계적으로 관련지어 만들어졌다.”라고 규정한 바 있다. 그리고 현대 철학자 모종삼牟宗三(1909~1995)은 “64괘는 시간과 공간의 개념을 모두 포괄하는 우주의 표상으로서 세상을 부호로 표시한다는 특성을 지닌다.”라고 말하여 우주론의 시각에서 『주역』을 연구하였다.

주역학은 자연과 역사와 인간을 종합적으로 다룬다. 이들 중 어느 한 분야만을 전문적으로 탐구하느냐에 따라 형이상학, 역사철학, 인간학으로 나뉘기도 한다. 또한 주역학은 문제 중심, 시대 중심, 인물 중심, 학파 중심에 따라 다양하게 전개되었다. 하지만 19세기 후반에 등장한 정역正易 사상은 기존의 연구 방법에 대해 고별을 선언한다. 우리는 『주역』에서 『정역』으로의 방향 전환을 시도한다.

“역경의 체계는 다차원 세계의 표상이다. 이 세계 내에는 불변하면서 규칙적으로 변화하는 패턴이 있다.” - 리하르트 빌헬름Richard Wilhelm

“64괘는 시간과 공간의 개념을 모두 포괄하는 우주의 표상으로서 세상을 부호로 표시한다는 특성을 지닌다.” - 모종삼牟宗三

“64괘는 시간과 공간의 개념을 모두 포괄하는 우주의 표상으로서 세상을 부호로 표시한다는 특성을 지닌다.” - 모종삼牟宗三

『주역』에서 『정역』으로

#정역 사상은 선후천론에 입각한 매우 독창적인 역학易學#이다. 정역 사상은 일부一夫 김항金恒(1826~1898)이 살던 당시는 물론 지금도 주역사에 나타난 수많은 학파 가운데 하나로 인식하는 경우가 많다. 정역 사상은 우주와 시간의 수수께끼를 낱낱이 풀어헤친 형이상학이다. 『정역正易』은 김일부 개인의 각고의 노력에다가 하늘에서 계시받은 내용을 써 놓은 것이다.

정역 사상의 주제는 선후천론과 시간론이다. 선후천론과 시간론의 핵심을 다루었다고 무조건 획기적인 사상이 될 수는 없다. 자연과 문명과 인간과 역사 문제의 근거로 작용하는 시간의 핵심을 근본적으로 사유했기 때문에 과거의 주역학과 차원이 다르다는 것이다.

『정역』은 김일부가 남긴 단 하나의 저술이다. 그것은 과거의 형이상학을 매듭짓고, 미래의 창조적 비전을 체계적으로 제시하는 최종의 역易을 완수했다는 점에서 학술의 위대한 가치가 있다. 복희역과 문왕역에 숨겨진 원초적 대립과 갈등과 모순을 해소시키는 열쇠인 정역괘를 완성함으로써 인류사의 신기원을 마련했던 것이다.

김일부는 단순히 자연 질서의 대변혁만을 외친 사상가가 아니다. 『정역』은 종교와 철학과 과학과 역사를 아우르는 통합의 정신을 강조한다. 인간 삶의 궁극적 가치로서 도덕[天‘道’地‘德’]의 근거인 하늘과 땅의 문제를 회통의 정신으로 융합했던 것이다. 얼핏 보기에 『정역』은 이념성이 강한 담론으로 보일 수도 있다. 이념성이 강하면 강할수록 자칫 이성적 사유에만 겉도는 관념론의 형태를 띠기 쉬운 것도 사실이다.

『정역』에 담긴 내용들은 바로 우리 역사 현실에 구현된다는 구체성, 즉 실재實在[=天道]와 현상現象[=地德]이 결혼하는 ‘하늘은 생명을 낳고 땅은 완수한다[天生地成]’의 근본적 이치를 해명한 점이 압권이다. 현재 김일부와 정역 사상을 모르는 사람은 없지만, 제대로 아는 이는 아주 드물다. 아쉽게도 정역 사상의 실상이 있는 그대로 알려지지 않고 있어 매우 안타까울 따름이다.

여기에는 여러 가지 원인이 있다. 『정역』의 근본 가르침을 충실히 지키면서 오늘의 시대정신에 부합하고, 일반인이 쉽게 이해할 수 있도록 한글로 옮겨진 해설서다운 해설서가 없다는 것이 첫 번째 원인일 것이다. 그러니까 『정역』이 무엇이냐고 물으면 손에 잡히는 것이 거의 없다고 한결같이 대답한다.

『주역』 전공자들의 말을 빌리면, 『정역』은 가까이 하기에는 너무 먼 학문이라고 푸념한다. 보물이 보물 대접을 받도록 하는 기초 작업이 시급하다. 『정역』은 어느 한 사람만의 독점물일 수 없다. 혼자만 알고 감추는 전유물에 그쳐서는 안 된다. 우리 모두가 알아야 하는 사상인 것이다. 그만큼 대중화가 절실하다는 뜻이다.

조선조 말에 성립한 정역 사상을 외형으로만 보면, 너무 초라하기 짝이 없다. 김일부 선생 서거 100년이 지난 지금, 정확한 대차대조표를 작성하여 앞으로 어떤 사업을 해야 하는지를 점검해야 마땅하다. 또한 새로운 프로젝트가 기획되어야 할 것이다.

그렇다고 선배들의 업적이 전혀 쓸모없다는 말은 아니다. 1세대 제자들(김황현金黃鉉⋅김방현金邦鉉⋅김홍현金洪鉉 형제들, 하상역河相易, 염명廉明, 이상룡李象龍, 김영곤金永坤)과 2세대 제자(이정호李正浩), 3세대 제자(한동석韓東錫, 유남상柳南相, 권영원權寧遠) 등은 그 공덕과 역할이 컸다. 모두 소중한 분들이다. 우리는 선배들의 연구를 바탕으로 한층 앞장서 나가야 하는 것이 후배의 떳떳한 도리일 것이다.

우선 1세대 제자들의 업적물을 번역하여 소개하는 작업이 가장 먼저 이루어져야 한다고 제안한다. 김일부와 직접 호흡을 같이했던 사람들의 책을 해명하는 작업을 통해서 정역 사상의 실체와 김일부의 숨결을 느낄 수 있기 때문이다. 한편 정역의 핵심을 인식하는 것과는 별도로 정역 사상과 연관된 사이드 스토리side story, 비하인드 스토리behind story, 그라운드 스토리ground story를 차곡차곡 발굴하는 일도 중요하다. 딱딱하기 이를 데 없는 한문 투의 문장에 생명력을 불어넣어 이성과 감성을 종합하는 일이 대중화의 첩경이다. 더 나아가 김일부의 생애와 사상을 담는 ‘김항평전金恒評傳’의 저술도 시급한 과제다.

정역 사상이 동학東學보다 못할 이유가 전혀 없다. 외곽 세력이 부족하다는 것은 인정하지 않을 수 없다. 사상의 깊이와 폭이 동학의 그것과 비교해 손색이 없다는 것은 『정역』 자체와 선배들의 저술에 담긴 콘텐츠가 증명하고도 남는다. 다만 현대인들이 이해하기가 너무 어렵다는 것이 중론이다. 목마른 사람이 우물 판다는 격으로 모르는 사람이 쫓아다니면서 배워야지 별도리가 없다는 무책임한 발언은 예전에는 통했을지 모르나, 지금은 세상이 달라졌다.

전국 대학교의 운영 시스템은 교수와 교직원 중심에서 학생 위주로 바뀐 지 오래되었다. 세일즈 시대인 것이다. 상아탑에서 고리타분한 교수는 설 자리가 없다. 퀴퀴한 냄새나는 창고에 묻힌 서책이 아니라 팔딱팔딱 생기 넘치는 정역 사상이어야 한다. 새장에 갇힌 정역이 아니라 AI 문명을 선도하는 정역이어야 한다.

배우려는 사람이 오기만을 기다리지 말고 직접 나서야 한다. 발상의 전환은 성공으로 나아가는 발판이다. 그래야만 『정역』의 대중화와 학문적 보편화도 가능할 것이다. 『정역』에는 무궁무진한 아이템이 가득하다. ‘나의 생각이 옳고 너의 주장은 그르다, 나는 선이요 너는 악이라는 이분법적 편 가르기 식의 전달 방식’만을 고집하는 낡은 사고는 정역 사상의 가치를 퇴보시키는 범죄에 해당된다. 더 이상 『정역』을 을씨년스런 초가집에 묻어 두지 말고 고풍스런 품격으로 리모델링한 ‘문화 살롱’으로 모셔 부활시키자.

재야학자였던 김일부는 2,500년 동안 난맥상을 보이던 유교와 불교와 선교를 종합하여 현대적 의미에서 통합하였다. 『정역』은 일종의 과학철학, 종교철학, 수리철학을 종합한 융합의 학술이다.

서양 정신사를 뒤엎은 니체의 철학이 유럽을 송두리째 흔들어 이후의 예술과 인문학의 물꼬를 텄듯이, 동양의 정신사를 새롭게 장식한 『정역』이야말로 과거 동양학의 울타리를 벗어나 세계학으로 발돋움할 수 있는 진리의 노른자다. 정역 사상의 대중화는 학계와 문화계를 겨냥해야 한다. 우선은 학계의 긍정적인 반응을 얻기 위한 심도 있는 연구가 필요하다. 그것은 힘든 일이지만 반드시 해결하고서 넘어가야 할, 『주역』에서 말하는 ‘이섭대천利涉大川’의 강이다.

김일부는 2,500년 동안 난맥상을 보이던 유교와 불교와 선교를 종합하여 현대적 의미에서 통합하였다. 『정역』은 일종의 과학철학, 종교철학, 수리철학을 종합한 융합의 학술이다.

『정역』, 『주역』에 대한 비판적 극복

김일부는 연산連山 상商나라 때 곤괘坤卦를 우두머리로 삼는 역易은 ‘귀장歸藏’, 주周나라 때 건괘乾卦를 우두머리로 삼는 역을 ‘주역周易’이라 한다. 충청도 연산連山은 산이 잇달아 있는 형상으로 이루어져 있다. 하늘과 땅이 가장 가깝게 만나는 지점인 산山은 신과 인간이 접촉할 수 있는 신성한 공간인 까닭에 한국인의 호號에는 ‘山’이 많았다. 우리 민족은 한恨을 품고 태어나 한恨을 풀어야만 하는 독특한 민족이다. 한恨은 ‘忄 + 艮’으로 구성되어 있다. 그것은 간괘원리艮卦原理를 가슴에 품어 낡고 묵은 한恨을 털어내는 문화로 해석할 수 있으므로, 정역正易이 간방艮方 연산 땅에서 창출되었던 것은 우연한 일만은 아니다.

땅에서 만고의 정적을 깬 사상적 혁명가이자 혁명적 사상가이다. 그는 동양철학의 근간인 『주역』을 낱낱이 해체한 다음, 다시 재구성하여 유불선 삼교의 가르침을 일원화시킨 사상적 혁명가이다. 『정역』의 주제는 선후천론先後天論이다. 인간은 보통 현재를 중심으로 과거와 미래를 조명하는 데 익숙하다. 즉 선천의 입장에서 후천을 들여다보는 것이 세상 사람들의 습성이다. 뒤집기 기술이 씨름의 묘미를 보여 주듯이, 정역 사상은 후천에서 선천을, 미래에서 현재와 과거를 바라보는 사유의 전환을 요구한다.

천동설天動說을 부정하고 지동설地動說을 주장한 갈릴레이에 대해 로마 교황청이 지동설을 철회하라고 압력을 행사했던 것은 너무도 유명한 사건이다. 코페르니쿠스는 과학적으로 지동설을 입증했다. 과거의 종교적 믿음에 기초한 천동설이 지동설로 바뀌기에는 오랜 세월이 걸렸다. 교황청에서는 불과 30여 년 전에 처음으로 지동설이 옳다는 사실을 공식으로 인정했다. 천동설과 지동설은 반대의 길을 걷는다. 입장이 전혀 다를 수밖에 없기 때문에 과학자들은 목숨을 내놓고 논쟁을 벌였던 것이다. 코페르니쿠스는 과학의 혁명가였다.

정신 혁명가 김일부는 외롭고 고독했다. 아무도 자신을 몰라준다고 마냥 투덜거리면서 세상을 원망하지 않았다. 기존의 가치 체계에 대해 부정을 위한 부정이 아니라, 부정을 통해 거대한 긍정의 길로 나아가게 하는 이론을 수립하고자 고뇌에 빠졌던 것이다. 뱁새는 붕새의 높은 뜻을 모른다고 장자莊子가 말했던가.

그럼에도 정역 사상에 무지하고 용맹한 일부 학자들은 헛된 망상에 기초하여 수립한 이론에 불과하다고 폄하한다. 힘든 나날을 보냈던 김일부에 대한 평가는 천당과 지옥을 오가는 명예와 불명예의 양극단을 걷고 있다. 지금도 김일부를 성인聖人으로 추켜세워지거나 후천개벽을 외친 예언가로 평가 절하하고 있다. 누가 성인 또는 예언가로 규정했는가에 의해 『정역』의 운명은 마치 증권시장에서 상한가와 하한가를 오르내리는 것과 같은 수렁에서 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 우리는 『정역』에 대한 상반된 고무줄 평가보다는 제대로 된 평가에 갈증을 느끼고 있다. 그렇다고 긍정과 부정이 불분명하고 어정쩡한 중립적 평가는 오히려 김일부에 대한 모독이 아닐 수 없다.

정역 사상은 자연과 문명과 인간에 대해 새로운 패러다임을 제시한다. 특히 철학적 발상 자체의 근본적 전환을 요구한다. ‘상극相克에서 상생相生’이라는 우주사宇宙史와, ‘윤력閏曆에서 정력正曆’으로의 시간사時間史와, 복희팔괘도와 문왕팔괘도에서 정역팔괘도로의 전환을 통해 문명사文明史를 일관되게 설명한다.

이것은 세계에서 그 유례를 찾을 수 없는 독창적인 사유의 극치를 보여 준다. 동서양 철학에서 시간론을 하나의 주제로 삼는 경우가 많았으나(아우구스티누스의 종교적 고백의 시간론, 칸트를 비롯한 철학자들, 스티븐 호킹 같은 물리학자들의 견해), 시간의 꼬리가 떨어져 나간다는 전무후무한 시간의 질적 전환(1년 365와 4분의 1일의 윤력閏曆에서 1년 360일의 정력正曆에로)으로 인한 새로운 우주의 탄생을 논의하지는 못했다.

직선적 시간관과 역사관에 입각한 기독교는 세상의 끝장을 얘기하는 종말론을 말하지만, 『정역』은 #본체와 작용[體用]의 극적인 전환을 통해 억음존양抑陰尊陽의 선천 질서에서 조양율음調陽律陰의 후천 세상으로 바뀌는 무극대도無極大道 출현의 해명에 성공#함으로써 종말론의 폐단을 극복한 희망의 철학이라 할 수 있다.

정역 사상의 핵심은 시간론時間論에 있다. 인간은 만물을 마구 먹어 치우는 시간의 이빨에 속수무책이다. 유형과 무형의 모든 사물은 시간의 먹잇감이다. 시간의 법칙인 생로병사를 비껴갈 수 있는 존재는 아무것도 없다. 시간은 사물 형성의 근거이자 내용이며 형식이면서 힘이다. 시간과 공간은 자연과 사회와 인류 역사의 궁극 원리인 까닭에 『주역』 건괘乾卦 「단전彖傳」은 “끝마치고 다시 시작하는 것을 크게 밝히면 6위가 시간으로 완성된다[大明終始, 六‘位’‘時’成]”라고 강조했던 것이다.

김일부는 「대역서大易序」에서 “역이란 책력이니 책력이 없으면 성인도 없고 성인이 없으면 역도 없다. 易者, 曆也, 無曆無聖, 無聖無易.]”라는 새로운 3대 명제를 제시하여 주역학의 근본 문제를 중국 역학과 차별화시켰다. 이는 선천과 후천의 캘린더 시스템(선천의 ‘갑기甲己’ 질서에서 후천의 ‘기갑己甲’ 질서로의 전환)이 바뀐다는 파천황적 선언과 다름없다. 이에 대해 김일부는 수리론으로 ‘조화옹造化翁의 섭리’를 낱낱이 분해하여 추론하였다. 그것은 우주에 대한 결정론, 합리론, 목적론의 성향을 하나의 용광로에서 종교철학의 문제로 해결하고 있는 것이다.

김일부는 『정역』에서 비록 상세하게 설명하지 않았지만, 수행론修行論의 당위성과 정당성을 입증하는 체계를 세웠고, 잃어버린 수행의 방법을 재발견했던 것이다. 인간은 왜 수행해야 하는가? 수행의 목적과 방법은 무엇인가? 등의 근거를 제시하였다. 시간론에 근거한 역도수逆度數(상극 질서 = 하도를 지향하는 낙서의 세계상)와 순도수順度數(상생 질서 = 하도에 근거해 현실에서는 낙서로 펼쳐짐으로써 하도의 무극대도로 완성되는 설계도의 초안)가 바로 그것이다.

인간이 태어날 때는 ‘위에서 아래’라는 순順의 이치에 의해 어머니 자궁에서 머리부터 나오지만, 살아갈 때는 하늘을 머리에 이고 ‘아래에서 위로’라는 역逆의 이치에 의해 역경을 겪으면서 살아간다. 낙서의 역도수는 고난의 도수로서 자연의 신비와 운행을 밝히는 원리이다. 이것이 수행 원리로는 수승화강水昇火降에 적용된다.

김일부는 「대역서大易序」에서 “역이란 책력이니 책력이 없으면 성인도 없고 성인이 없으면 역도 없다[易者, 曆也, 無曆無聖, 無聖無易.]”라는 새로운 3대 명제를 제시하여 주역학의 근본 문제를 중국 역학과 차별화시켰다.

우주사와 문명사와 인류사는 동일한 원리에 의해 전개된다는 것이 『정역』의 입장이다. 이를 가장 잘 대변하는 것이 괘卦의 변천사이다. 복희괘伏羲卦에서 문왕괘文王卦로, 문왕괘에서 정역괘正易卦로 괘의 형상이 변해 간다. 이렇게 괘도의 변천에 반영된 우주 원리가 변화함에 따라 역사와 문명의 색깔도 달라지는 까닭에 인간의 삶의 양상도 여기에 조응해야 마땅하다는 것이다.

『정역』은 원초적으로 혹은 결과적으로 ‘올바른 변화(Right Changes)’를 뜻한다. 우주가 일정한 목적을 가지고 변화해 가는 과정에서는 ‘원래의 상태로 되돌아가는(Correct Changing for Origin)’ 역易이라 호칭할 수 있다. 즉 선천이 후천으로 바뀌는 이치가 옳다는 뜻이다. 자연에서 날마다 일어나는 현상적 변화가 교역交易이라면, 선후천 교체기에는 본체와 작용이 서로의 역할을 바꾸는 변역變易이 이루어진다는 것이다. 이는 불변의 이치만을 탐구했던 동서양 철학에 결정타를 날리는 쾌거라고 할 수 있다.

『정역』은 삶의 좌표를 시간론에 근거하여 합리적인 체계를 수립했다는 점에서 가장 세계적인 사상이고, 우리나라에서 정립되었다는 점에서 가장 한국적인 사상이다. 가장 세계적인 것이 가장 한국적인 것이고, 가장 한국적인 것이 가장 세계적이란 말은 『정역』을 두고 하는 말이다. 『정역』은 실체론의 사고에 빠졌던 중국 역학을 극복하고, 유기체 사유를 근간으로 천지 자체가 계절에 따라 옷을 갈아입는다는 사실을 논의하였다. 이것이 바로 ‘선후천론先後天論’의 핵심이다. 이는 동양철학의 논바닥을 쟁기로 갈아엎은 놀라운 혁신적 사유가 아닐 수 없다.

조선학의 선구자 육당六堂 최남선崔南善(1890~1957)은 원효元曉(617~686)의 위대함을 다음과 같이 부르짖은 바 있다. “원효 이전에 원효 없고, 원효 이후에 원효 없다.”

논자는 이를 수정하고자 한다. “일부一夫 이전에 일부 없고, 일부 이후에 일부 없다.” “『정역』 이전에 『주역』 있고, 『정역』 이후에 『정역』이 남는다.” 따라서 한국 사상을 대표하는 사상가를 꼽으라면 중세에는 원효, 근대에서 현대로 넘어가는 시기에는 김일부가 존재할 뿐이라고!

그렇다면 김일부의 위상은 어떻게 자리매김되어야 하는가? 매우 궁금하다. 그에 대한 평가는 아주 단순할 정도로 양극단을 걷는다. 김일부가 죽은 뒤 성균관의 후신인 모성공회慕聖公會에서는 ‘성인聖人’으로 추증하였고, 다른 부류에서는 조선조 말 ‘개벽 사상가’의 한 사람으로, 혹은 미래 예측을 고급스런 담론으로 이끈 ‘예언가’로, 또는 광산 김씨 문중의 족보에서 이름이 퇴출되려 했던 ‘괴물 선비’로 규정되었다. 이는 어쩌면 김일부의 학문과 인간적 모습에 대한 다양한 평가일 수도 있다.

미국의 유명한 신화학자로 조셉 켐벨Joseph Campbell(1904~1987)이라는 사람이 있다. 그는 현대야말로 가장 위대한 신화가 필요한 시기라고 했다. 도시화와 산업화로 인해 고향을 잃은 현대인들에게 어머니의 자궁과 같이 포근한 쉼터는 신화 말고는 없다고 강조했다. 현대인이 진정으로 요청하는 인간은 ‘문화 영웅’일 것이다. 일차적으로 김일부를 한국의 문화 영웅으로 업그레이드시키고, 그다음으로 세계의 문화 영웅으로 수출해야 할 것이다.

정역 사상의 연구는 시간과의 싸움이라고 본다. 일차적으로는 김일부 1세대 제자들의 문헌을 한글로 옮기는 작업이 필요하다. 이는 정역 사상 전반을 이해하는 첫걸음이다. 아울러 정역 사상의 전수에 대한 ‘계보도’를 정리할 수 있기 때문이다. 이는 전문가들에게 맡기면 아주 쉽다.

다음으로 『정역』 자체를 신학, 우주론, 시간론, 생태론, 수리철학, 음양오행론, 수행론, 자연과학, 시스템론, 유불선의 시각 등 다양한 각도에서 심층적으로 분석하는 개별 탐구와 이들을 하나로 묶는 종합 탐구가 수반되어야만 정역 사상의 전모가 밝혀지리라 확신한다. ■

우주사와 문명사와 인류사는 동일한 원리에 의해 전개된다는 것이 『정역』의 입장이다. 이를 가장 잘 대변하는 것이 괘卦의 변천사이다. 복희괘伏羲卦에서 문왕괘文王卦로, 문왕괘에서 정역괘正易卦로 괘의 형상이 변해 간다.

© 월간개벽. All rights reserved.