700년 해상제국, 대백제국의 중심지

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

이해영 객원기자 (서울관악도장)

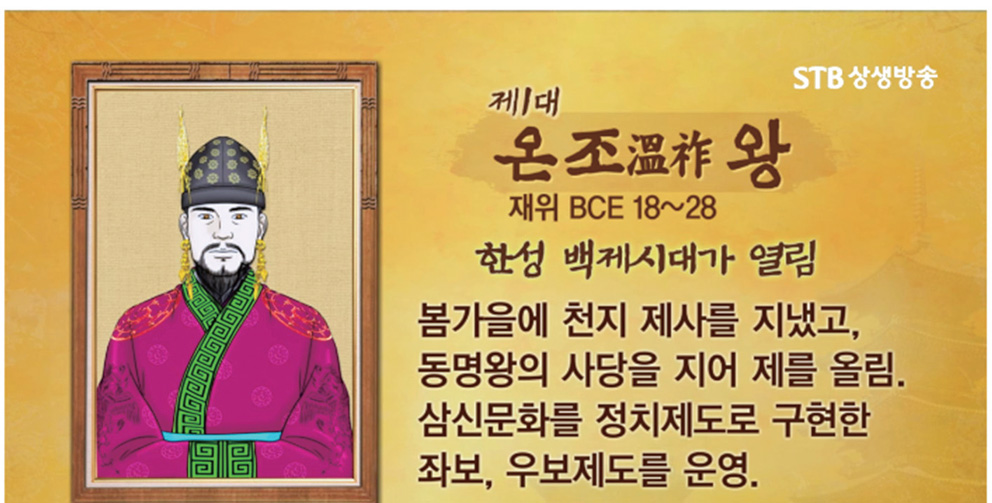

그러나 고추모성제는 동부여에서 예씨禮氏 부인과 혼인하여 유리琉璃 태자를 두었는데, 마침내 유리 태자가 찾아와 고구려 2세 천자가 되었다. 소서노는 두 아들 비류沸流와 온조溫祚를 데리고 따로 나라를 세우기로 하였다.

비록 소서노 일행이 고구려를 떠났지만, 그래도 종주국으로 고구려를 섬겼기 때문에 고구려에서는 어하라於瑕羅라는 칭호를 내렸다. 그 뒤에도 계속 백제 왕을 어하라라 부르며 고구려가 백제를 제후국으로 거느린 제국임을 내외에 과시하였다. 『주서周書』 「백제전」을 보면 “백제 왕의 성은 부여씨이고, 왕호는 어라하於羅瑕인데, 백성들은 건길지鞬吉支라고 불렀다.”라고 전하고 있다.

소서노 어하라는 우리 역사에 등장하는 여성 중에서 가장 진취적이고 대담한 인물로 고추모성제와 함께 고구려를 세운 주역일 뿐 아니라, 해상 제국 백제를 건국한 불세출의 여인이었다. 일반 사람은 건국에 참여하기도 힘든 일인데, 소서노는 나라를, 그것도 천 년에 가까운 제국을 두 번이나 일으켰으니 가히 영웅이라 할 만하다. 소서노는 온조왕 13년(BCE 6)에 승하하니 61세였다. 기원전 2년 4월에 온조왕은 묘사廟社를 세우고 국모를 제사 지냈다.

이에 “백성을 갈라 온조는 열 명의 신하와 함께 위례성慰禮城에 도읍하였다(온조백제). 비류는 미추홀彌鄒忽로 들어가 비류백제를 세웠다. 하지만 미추홀의 땅이 습하고 물이 짜서 편히 살지 못하고 돌아와 보니, 위례성의 도읍이 안정되고 백성들도 평안하므로 마침내 부끄러워하고 후회하다 죽었다. 그의 백성과 신하들은 모두 위례성으로 돌아와 온조에게 귀부하였다.”라고 전하고 있다.

현재 인천 지역으로 비정한 미추홀 이야기는 아마도 비류백제와 온조백제 사이에 대립하는 모습을 나타낸 것일지도 모른다. 고대 건국 당시 여러 부족 간 싸움을 형제끼리 골육상잔을 벌인 이야기로 곧잘 표현하기도 했기 때문이다.

인천 지역의 역사를 들여다 보면, 조선 시대에 군사적 중요성 때문에 도호부都護府를 인천에 설치했던 기록이 있다. 이곳에 큰 전란이 들이닥친 것은 1592년 임진왜란壬辰倭亂 때였다. 당시에 왜군이 소정방의 당군처럼 남해와 서해를 돌아 인천 상륙 작전을 벌였다면, 조선은 멸망했을지도 모른다. 그런데 그렇지 못한 이유가 뭘까? 당연히 바다의 전신戰神 이순신 삼도수군통제사와 무적 조선 수군이 존재했기 때문인데, 이와 관련되어 전설로 전하는 재미있는 이야기가 있다.

당시 왜군의 배가 북상하다가 강화도의 송정촌松亭村에 이르렀는데, 그곳 주민에게 여기가 어디냐고 물어 ‘송정’이라는 대답을 듣자 깜짝 놀라더니 배를 돌려 돌아가고 말았다. 왜군은 출정하기 전에 ‘소나무 송松’ 자가 들어가는 곳에 가면 필패한다는 예언을 들었기 때문이라고 한다. 그래서 강화와 인천은 난리를 면했다.

현재 광역시로 자리를 잡은 인천仁川은 동북아의 경제 및 교통의 요지로 주목받고 있다. 인천국제공항과 경제자유구역인 송도국제도시 및 청라국제도시 등이 그러하다. 또한 연평도, 대청도, 굴업도, 무의도 등 아름다운 풍광을 담은 섬들이 많고, 단군왕검께서 천제를 지낸 마리산 참성단과 고인돌 등 역사적 유물도 있다. 남북 관계가 크게 개선된다면 인천의 섬과 하늘, 바다의 중요성은 한층 더 커질 것이다.

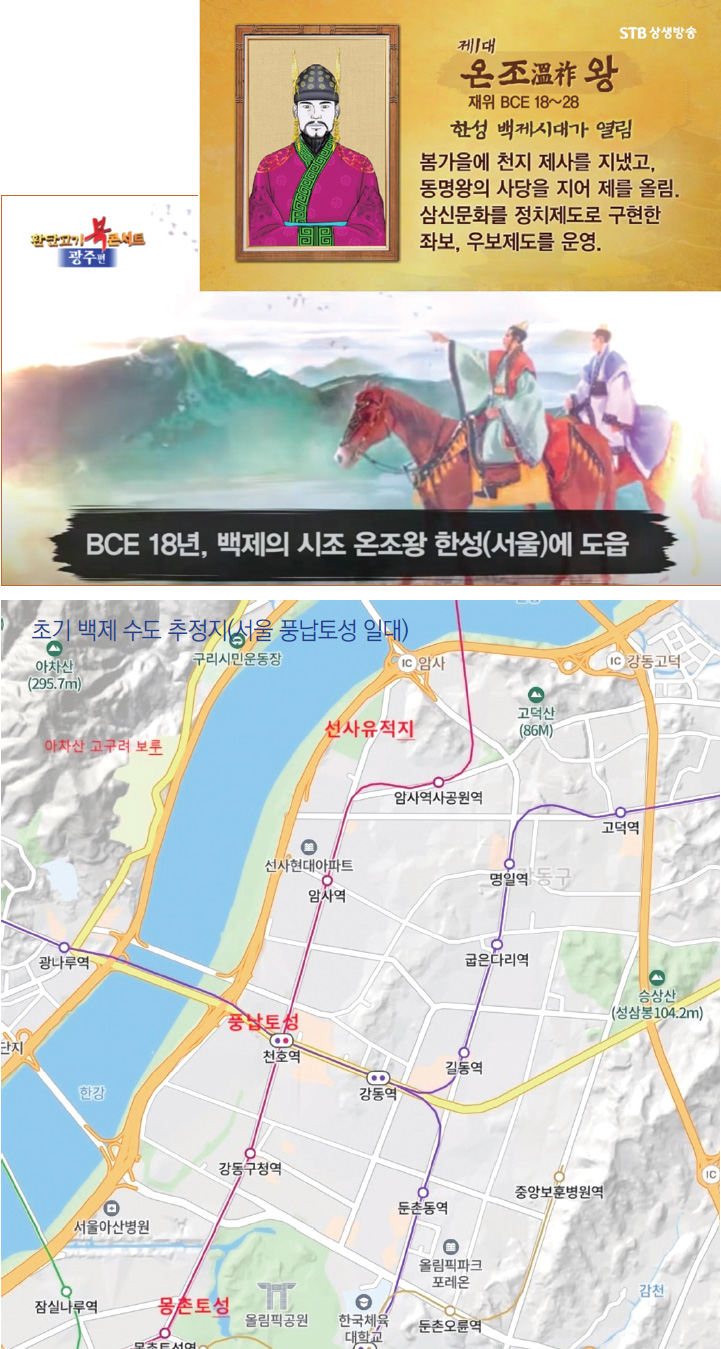

위례성의 위치는 고대사에서 오랫동안 풀지 못한 수수께끼로 1,500여 년 동안 잊혔던 위례성은 최근 고고학적 발굴을 통해 서울 송파구의 풍납토성風納土城으로 추정하고 있다. 본래는 인근의 몽촌토성夢村土城이 위례성이고, 풍납토성은 그 수비를 맡은 보조성이라고 여겨졌는데, 발굴 결과 왕궁이 있지 않았다면 없었을 유물들이 쏟아져 나와 풍납토성을 위례성이라고 보게 된 것이다.

그런데 의문이 든다. 몽촌토성은 약간 높은 구릉지에 있고 풍납토성은 평지에 있다. 게다가 한강이 바로 옆이라 접근성은 아주 좋다. 이 말은 적의 침략도 쉽다는 뜻이다. 한 나라의 심장부를 이처럼 방어력이 허술한 곳에 세워도 좋을까? 심지어 풍납토성은 한강이 폭우로 범람할 때마다 침수되기까지 하는 지역이다. 온조는 왜 이 땅을 도읍으로 정했고 토성 위에 견고한 석성을 쌓았을까?

현재 남아 있는 흔적으로는 이 풍납토성의 실체를 파악하긴 어렵다. 말 그대로 토성인지라. 『삼국사기』 등에도 “흙으로 성을 쌓았다.”, “목책을 둘렀다.” 정도만 기록되어 있다. 자연석도 널려 있지 않은 이곳에 거대한 석벽을 축조했을 수도 없다. 토성으로 기단을 마련하고 그 위에 높은 목책을 올려 방어력을 높인 정도일 것이다.

어쨌든 백제는 이곳에 500년가량 도읍을 정했고, 한때 고구려 고국원제故國原帝를 전사시킬 정도로 강성했다. 그러나 475년 공성 기기를 갖춘 장수제長壽帝가 직접 이끈 고구려 대군의 집중 공격으로 7일 만에 위례성은 함락되고, 개로왕蓋鹵王은 붙잡혀 아단성阿旦城(아차산성峨嵯山城)에서 처형되었다. 이 전란으로 인해 한성백제는 일시 멸망하였다. 이때 위례성은 산산이 부서졌고, 고구려도 이곳을 다시 일으켜 남방의 거점으로 삼을 생각도 없었던 것 같다.

이후 이 일대는 신라의 영역이 되었고, 고려와 조선에 걸친 역사에서는 경기도 광주廣州의 일부가 되었다. 다만 아차산과 이곳을 잇는 지점에 있던 광나루가 한양과 한강 이남을 연결하는 중요한 길목 역할을 했다. 물자가 오가는 길목이니 자연스레 상공업이 번성했고, 지금의 서울시 암사동과 천호동 일대에는 왕실에 납품하는 도자기 업소와 금속 가공 업소 등이 즐비하게 들어서기도 했다.

이 지역은 1970년대 초부터 시작된 강남 개발의 후속 작업이 이루어지며 실개천이 메워지고 논밭이 아파트촌으로 변하기 시작했다. 1988년 서울 올림픽 대회를 계기로 한강 유역 내의 대대적인 치수 사업이 진행되어 고질적 홍수 피해 문제를 해결했다.

현재 서울 송파구는 강남구와 바로 맞닿아 있는 지리적 이점이 작용해 더욱 화려하게 발전했다. 1989년 잠실 롯데월드가 들어섰고, 2017년에는 지상 123층, 높이 555미터의 잠실 롯데월드타워가 준공되었다. 특히 롯데월드타워는 날씨가 좋으면 서울 인천 경기 지역에서 모두 보여, 1,500년 전 한성백제의 위례성을 대신하여 대한민국 서울의 대표 건물 역할을 톡톡히 해내고 있다.

공주에 사람이 모여 살았던 흔적은 구석기 시대부터이다. 장기면 석장리 유적과 반포면 마암리의 용굴, 장기면 금암리 유적 등이 그곳이다. 『삼국사기』에 따르면 온조가 처음 위례성에 백제를 세우고 남쪽 경계를 웅진으로 잡았다고 한다. 이후 발전하는 백제의 영역에 따라 공주는 변두리가 아니라 요지의 하나가 되었다. 금강 유역의 물자 생산과 유통 능력은 한강에 버금갔기 때문이다.

지금의 서울을 수도로 삼은 나라라면 자연히 공주를 중심으로 하는 충청도가 제2의 중심지로 주목받을 수밖에 없다. 고려의 현종顯宗도 2차 거란전쟁에서 몽진했을 때 공주 절도사 김은부金殷傅에게 잘 대접을 받았고, 그 답례로 세 딸을 왕비로 맞이했다. 이후 고려의 모든 황제는 김은부의 외손에 해당하는 인물들이 자리했다.

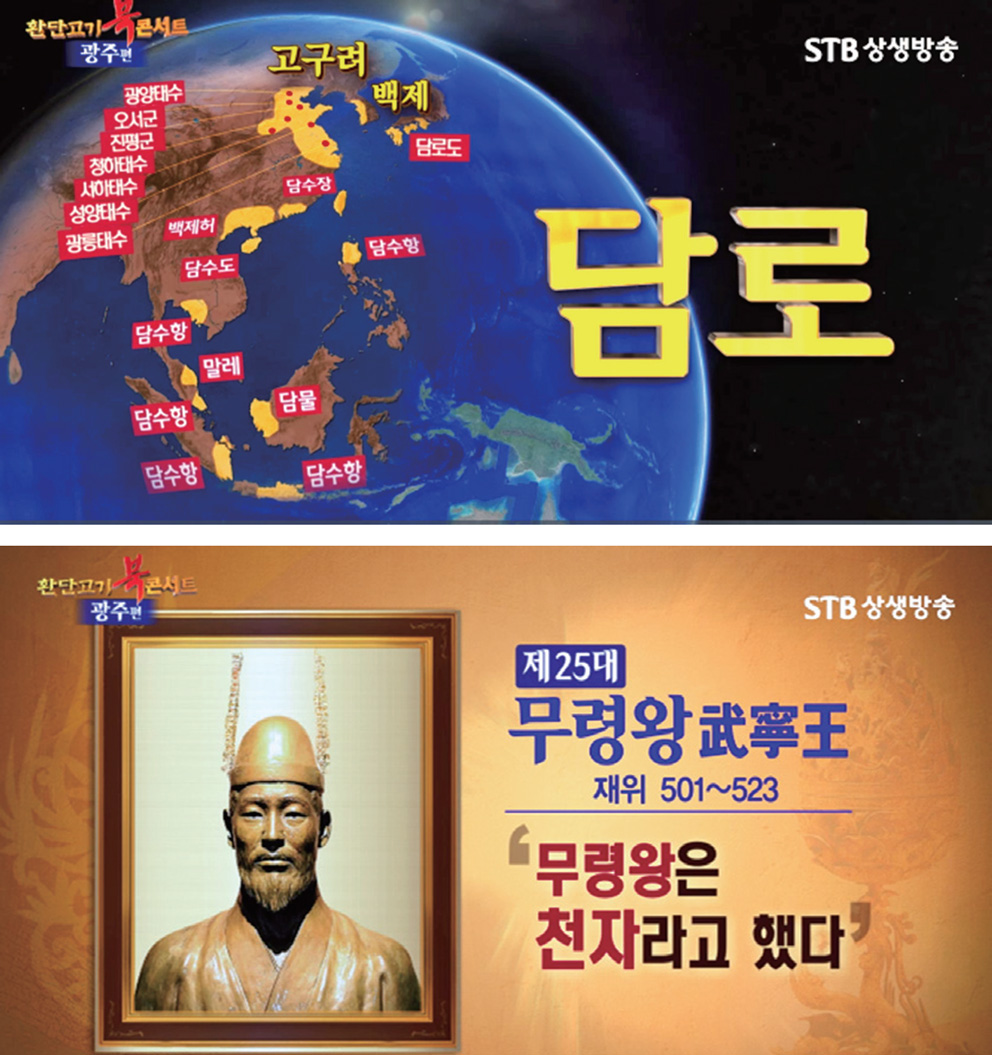

백제 담로의 설치는 일반적으로 제13대 근초고왕近肖古王 때에 이루어졌다고 여겨지고 있으나, 제8대 고이왕古爾王 때 이미 좌평 제도가 있었으므로 담로도 고이왕 때 시작되었다고 보는 견해가 많다. 무령왕은 이 담로 제도를 정비, 강화하면서 해상 제국 백제의 위상을 다시 세운 것이다. 무령왕은 중국의 양梁나라 및 일본과 국제 교류를 활발히 하면서 번영을 이뤄 냈으며, 1971년 발굴된 무령왕릉武寧王陵은 백제 문화의 찬란함과 높은 품격을 드러내 보여 주고 있다.

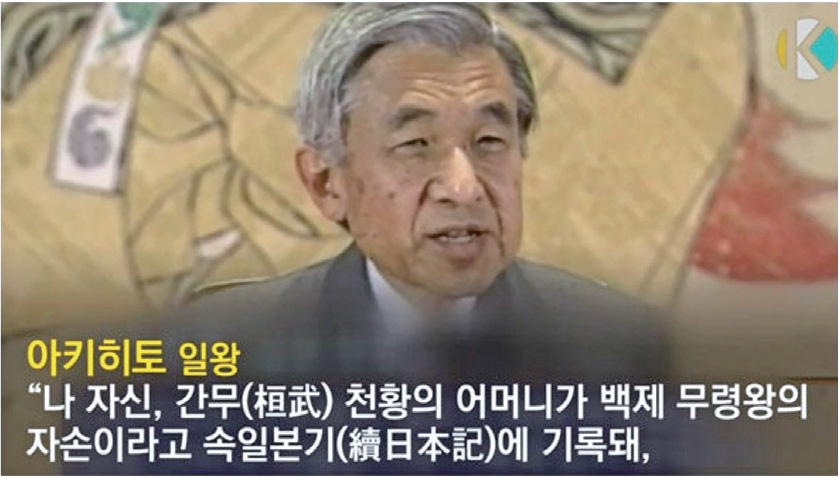

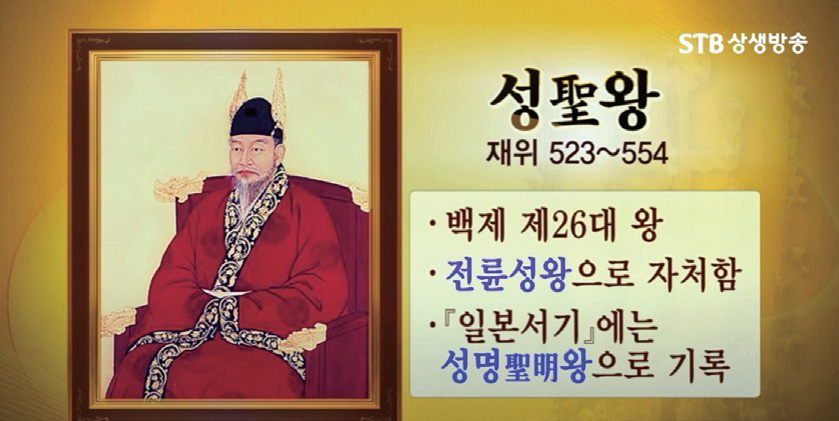

일본 제125대 왕인 아키히토明仁는 2001년 12월 23일 만 68세 생일을 맞아 기자회견을 연 자리에서 “이러한 문화와 기술이 일본 사람들의 열의와 한국 사람들의 우호적 태도에 의해 일본으로 전해졌다는 것은 다행스러운 일이라고 생각합니다. 이후 일본의 발전에 크게 이바지한 일이라고 생각하고 있습니다. 저 자신으로서는 간무 천황桓武天皇의 생모가 백제 무령왕武寧王의 자손이라고 『속일본기続日本紀』에 기록되어 있는 점에서 한국과의 인연을 느끼고 있습니다. 무령왕은 일본과 관계가 깊었고, 이때 이래로 일본에 오경박사가 대대로 초빙되기에 이르렀습니다. 또한 무령왕의 아들 성명왕聖明王(성왕聖王)은 일본에 불교를 전해 준 것으로 알려져 있습니다.”라고 말하였다.

백제의 웅진 천도는 고구려의 대대적 침공으로 급히 피난해 내려오면서 금강을 건너자마자 공산성公山城을 쌓고 자리 잡은 것이라 임시수도 성격이 강했다. 그래서 성왕은 고구려와의 전면전을 대비함과 동시에 구룡벌, 연산벌, 논산벌, 익산벌에 김제평야, 만경평야까지 드넓은 평야가 펼쳐지는 곳에 있는 부여로 천도한 것이다. 웅진과 사비를 사실상 두 개의 수도로 만들어서 한쪽이 위태로우면 다른 쪽으로 옮겨서 방어하려는 계획이었고, 실제 백제 멸망 당시 의자왕은 부여에서 공주로 이동하였고, 이곳에서 성주 예식진禰寔進(615~672)의 배신으로 당에 항복하고 말았다.

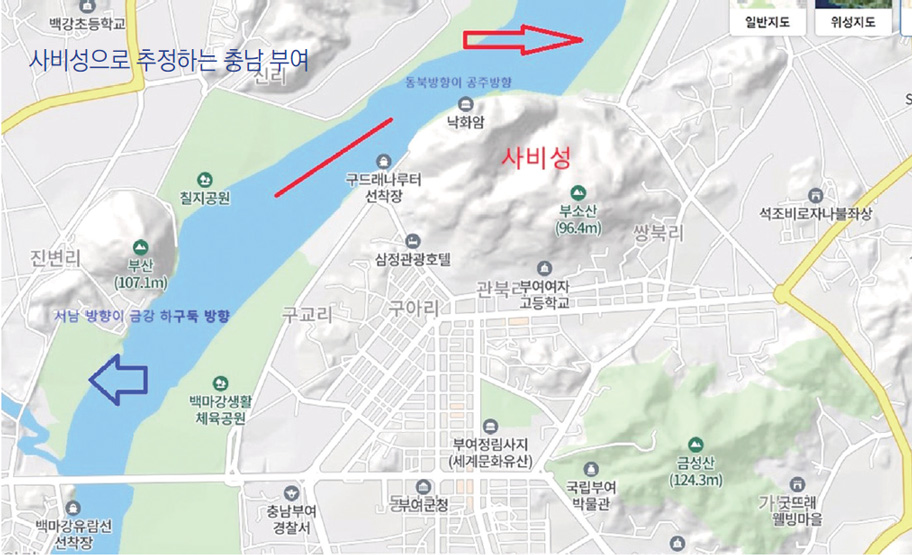

성왕은 백마강과 부소산을 기준으로 하여 수도 사비에 외성을 둘러쌓고 상하 전후上下前後와 중中 5부로 구획했다. 관리의 품계는 1품 좌평佐平부터 16품 극우剋虞까지로, 국가 사무는 내관 12부와 외관 10부로 이루어진 22부제로 정비했다. 또한 국호를 일시적으로 남부여南扶餘라 개칭하여, 해모수解慕漱 단군의 북부여北夫餘를 잇는 정통 후손이라는 뜻을 명확히 했다.

제도를 정비한 뒤 551년 신라와 동맹을 맺고, 신라군과 가야군 연합군을 형성해 고구려에 쳐들어갔다. 이때 고구려는 북쪽에서 침략해 오는 돌궐을 방비하기 위해 군사력이 그쪽으로 집중되어 남쪽 방비가 상대적으로 허술했고, 바로 그 틈을 타서 공격하여 백제는 한강 하류의 6군을 신라는 한강 상류의 10군을 차지했다.

이때 사건이 발생한다. 흔히 신라 진흥왕眞興王이 백제를 배신했다고 하는데, 이제 막 섭정에서 벗어난 19세의 진흥왕이 배신하여 백제를 공격했다든지 한강 유역을 두고 백제와 신라가 싸웠다는 기록은 보이지 않는다. 『삼국사기』에서는 그냥 신라가 차지했다고 나온다. 553년 10월에는 백제 성왕이 딸을 진흥왕에게 시집보냈다고 했다. 그런데 이듬해 백제와 신라 간에 그 유명한 관산성管山城 전투가 벌어졌다. 직전까지 별 탈 없이 연합을 잘 유지해 온 두 나라가 왜 갑자기 전쟁을 벌였는지 그 이유도 미스터리다.

추측하면 이렇다. 성왕의 태자는 훗날 제27대 위덕왕威德王이 되는 여창餘昌이다. 여창은 한강 유역 탈환 때 북벌군을 지휘하여 고구려군과 싸워 이긴 인물이다. 그는 신라 정벌을 강하게 주장했다. 나이 28세로 호전적인 성격의 혈기 왕성한 청년이다. 그러나 노老대신들이 신라 침공을 만류하자 이를 강하게 겁박하며 호기롭게 나아갔다. 결국 여창은 성왕의 결심을 받아내어 관산성 공략에 나섰고, 태자를 독려하기 위해 근위대 50명만 대동하고 밤길을 달려가던 성왕 일행을 신라군이 급습하였다. 이 성왕을 사로잡아 죽인 인물은 김유신의 할아버지인 김무력의 비장 고간도도高干都刀였다.

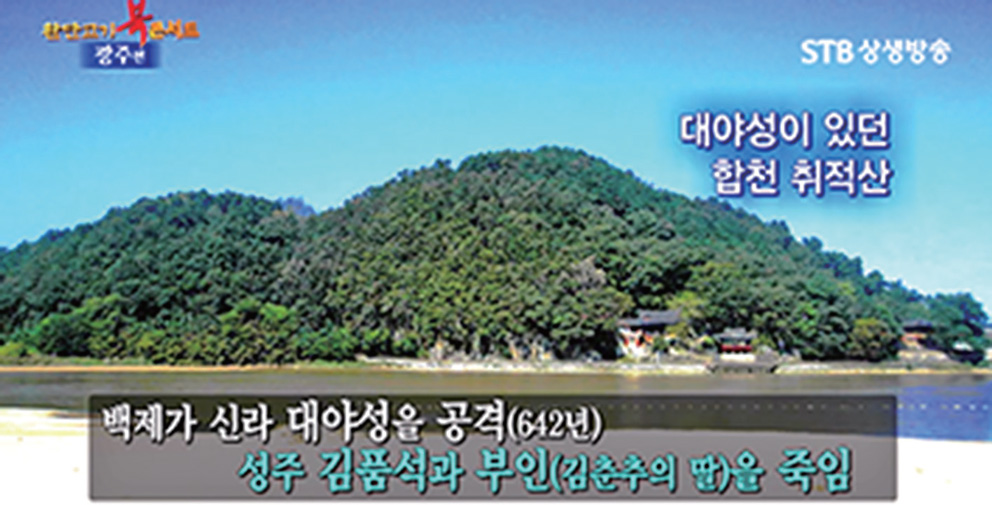

이 전투는 백제와 왜, 대가야의 연합군과 신라 사이에 벌어진 혈투로 백제는 임금(성왕)과 대신(좌평) 네 명을 포함 3만 명에 가까운 병사가 몰살당하는 패배를 당했다. 이로써 백제와 신라의 동맹은 깨졌고, 양국은 불구대천의 원수가 되었다. 훗날 의자왕이 신라로 쳐들어가 대야성을 함락시키고 성주인 김품석과 김춘추의 딸 고타소랑을 굳이 죽인 명분은 성왕의 비극적인 죽음에 대한 복수였다.

이후 백제는 내리막길을 걸어, 결국 660년 멸망했다. 멸망 당시 수도는 사비였지만, 왕의 항복에 의해 공식적으로 나라가 망한 곳은 웅진이었다. 웅진은 왕들이 도망 와서 죽거나 항복한 고장으로서 백제의 흥망을 마지막까지 지켜본 셈이다.

이후 웅진은 백제 부흥 운동이 좌절되면서 신라 영토로 확정되었고, 충청남도 땅을 다스리는 중심지가 되었다. 이후 고려 태조 왕건은 이곳을 공주公州라고 하였다. 곰의 발음과 비슷한 공을 썼다는 이야기와 고을 모양이 공公 자를 닮아서 그렇게 지었다는 이야기가 있다.

그런데 왕건은 공주라는 이름뿐 아니라 뜻밖의 멍에도 남겨 주었다. 943년 박술희에게 주어 후손들의 통치 지침을 삼게 했다는 ‘훈요십조訓要十條’ 중 제8조에는 “차현 남쪽과 공주강 바깥은 지형이 배역背逆하며 인심도 사나우니, 그곳 사람은 쓰지 말아라.”라고 한 것이다. 훈요십조가 위조됐다거나 아예 없었다는 말도 있지만, 차현을 차령산맥車嶺山脈으로 읽어서 왕건이 호남을 차별했다는 근거로 제시되기도 했다.

하지만 차령산맥은 대일 항쟁기에 정착된 명칭이다. 차현車峴은 지금의 안성 부근에 있는 고개를, 공주강 바깥이란 공주를 끼고 흐르는 금강을 경계로 그 북쪽 땅을 말한다. 그 중심에는 서원경西原京, 즉 청주淸州가 있다. 이 서원경은 궁예弓裔의 주요 세력 기반이었다. 그래서 궁예를 제거하고 왕조를 세운 왕건王建은 이 지역이 꺼림칙했기에 주의를 당부했을 것이라는 해석이 가장 유력하다.

하지만 청주라고 꼭 집어 말하지 않고 두루뭉술하게 차현과 공주강 사이라고 해서 공주도 그 안에 들어갈 수밖에 없게 되었다. 그래서 그런지 고려에는 공주 출신 인물이 잘 보이지 않는다. 위에 언급한 고려 현종 때 김은부도 이곳 출신이 아닌 고려 수주水州 안산현(지금의 경기도 안산安山) 사람이다.

조선에 들어서서는 새 나라 수도로 공주 인근 계룡산鷄龍山이 물망에 올랐다가 한양漢陽으로 바뀌었다. 가장 최근에는 1970년대 초, 당시 박정희 대통령의 수도 이전 계획상 최적 후보지가 이곳이었다고 한다. 2012년 행정수도가 된 세종특별자치시는 충남 연기군을 토대로 공주시의 행정 구역 일부를 떼어 가며 이루어졌다. 무엇인가 이곳은 수도로서 입지가 있다고 할 수 있을 것이다.

웅진 백제와 조선 시대의 번창에 비하면 공주는 지금 겨울잠을 자는 곰과도 같지만, 그 잠재력은 결코 무시할 수 없다. 먼저 교육 도시로서의 힘이다. 1906년 한국명 우리암禹利岩, 본명 프랭크 윌리엄스Frank E. C. Williams가 설립하고 1919년 3월 1일 공주 읍내 만세운동을 주도한 영명永明학교는 충청도 최초의 근대 교육 기관으로 100년이 넘게 이어 오면서 조병옥, 유관순 같은 독립운동가를 비롯한 숱한 인재를 배출했다. 해방 이후 10만 인구 규모 도시로는 드물게 공주대학교와 공주교육대학교라는 4년제 국립대학교를 둘이나 보유하고 있다.

문화 도시로도 공주는 구석기 석장리石莊里 유적에서부터 부여와 전라북도 익산까지 함께 하는 백제 역사 문화 벨트의 중심에 있다. 공산성公山城은 경기도 수원 화성과 함께 역사 탐방 산책에 최적이며, 마곡사麻谷寺, 갑사甲寺, 동학사東鶴寺 등 사찰과 계룡산의 문화관광 역량도 탁월하다. 고마나루까지 포함해서 재정만 뒷받침된다면 경주, 안동 같은 역사 문화관광 도시로 발돋움할 여력이 충분하다. 세종시가 행정수도로서 기능과 역할이 커진다면 공주, 청주, 천안 등도 하나의 ‘수도권’으로 비중이 커질 수밖에 없다.

금강 하구를 향해 치달리는 백마강이 부여군을 떠나기 직전 강변에 우뚝한 높은 언덕을 {유왕산}}留王山이라고 한다. 여기서 동쪽으로는 강경, 서쪽으로는 한산, 남쪽으로는 익산이 일망무제로 펼쳐진다. 이 유왕산에는 백제의 마지막 제31대 의자왕義慈王이 당唐나라에 끌려갈 때 백성들이 이 산에 올라 왕이 머물러 가기를 원했다는 전설이 있다.

백제 왕궁 뒤 부소산 낙화암落花巖의 백마강 풍광은 참으로 온화하고 아름답다. 그러나 낙화암은 백제 멸망 당시 삼천 궁녀가 떨어져 죽었다는 낭설 때문에 돌이키기 힘든 이미지의 상처를 입었다. 당군이 사비성으로 들이쳤을 때 궁녀들이 낙화암으로 달려가 투신했을 개연성은 있다. 어느 전쟁에서나 일어나는 약탈과 비극의 장면이다.

그러나 삼천 궁녀가 떨어졌다는 것은 그냥 많다는 뜻이지 그 수효를 의미하는 게 아니다. 당시 사비성 인구는 10만 정도였는데 궁녀가 3천이나 될 수가 있는가?

일단 부소산 관북리 왕궁은 3천 명의 궁녀가 머물 공간도 없다. 시인들이 시어로 읊은 것을 곧이곧대로 새기면서 낙화암을 의자왕의 호화 방탕한 삶의 상징처럼 회자하고 있다. 조선 시대 김흔金訢이 ‘낙화암’이란 시에서 언급한 이후 조위曺偉, 민제인閔齊仁, 이사명李師命 등의 시에 나오는 표현이고, 1935년 가수 노벽화盧碧花의 노래 ‘낙화삼천洛花三千’ 이후 10여 곡의 대중가요가 유행하면서 사람들의 입에 붙게 되었다. 구슬픈 곡조로 망국의 서러움을 노래한 이 가요는 당시 일제에게 나라를 빼앗긴 아픔과 공명하며 심금을 울렸던 것이지 그 실재를 말하지는 않고 있다.

이후에도 백제는 계속해서 신라를 공략하고 김유신金庾信은 이를 막아 냈다. 이에 신라는 당을 끌어들였고, 달솔 계백階伯이 이끄는 5천 결사대는 황산벌黃山伐에서 5만 신라군을 맞아 네 번이나 이기는 기염을 토했으나 결국 수적 열세를 극복하지 못하고 다섯 번째 싸움에서 패하고 장렬하게 전사하였다. 백마강을 타고 들어온 당군과 5천 결사대를 무너뜨리고 들어오는 신라군에 대항해 백제군은 결사 항전했지만 1만 전사자가 나고, 결국 7월 13일 사비성이 함락되었다. 의자왕은 공주로 피신해 후일을 도모했지만 결국 더 이상 버틸 수 없음을 알고 항복하고 말았다.

일제 강점기 말기인 1939년에, 일본이 소위 ‘내선일체內鮮一體’를 내세우며, 부여 부소산扶蘇山 일대(지금의 삼충사 위치)에 부여신궁扶餘神宮을 건축하는 공사를 시작했다. 진구 황후神功皇后를 비롯하여 백제와 관계있는 일본의 옛 천황들 신령 4위를 모시고자 하였다.

그러나 건물이 완공되기 전에 일본이 패전하고 우리나라가 광복하자, 만들다 만 부여신궁 건물을 부여 청년동맹원들이 파괴하였다. 조선총독부가 부여 신궁을 세우는데 너무 시골이라 공사가 부진해지자 아예 부여를 신도神都라 칭하며 대대적으로 도시화하려고 하였다. 이 때문에 부여 내의 시가지를 큰 규모로 정비하였는데 그 영향이 지금도 남아 있다. 그 몇 해 전 충남도청 이전에 든 비용이 당시 돈으로 16만 원이었는데, 부여신궁의 총 공사비는 24만 원이었고, 일본 왕이 직접 공사 계획을 발표했다. 왜 그랬을까?

당시 신궁에 모시려던 이가 임나일본부설任那日本府說에도 나오는 진구 황후 등이었던 점과 부여가 고대 일본과 관계가 깊은 옛 백제의 마지막 도읍이란 점 등에 주목할 필요가 있을 것이다. 부여신궁을 개발하면서 이 일대의 도로나 도시 정비 계획까지 잡혀 있었으니, 이때 개발이 진척되었더라면 바로 ‘부여시(부여는 현재도 부여군이다)’가 되었을 것이다. 만약 일제의 의도대로 부여가 개발이 되었다면 지금까지도 일본 극우들이 어떤 반응을 보이며 소위 임나일본부설 따위와 같은 왜곡된 주장들을 펼쳤을지는 안 봐도 뻔한 일이다.

부여는 1960~1970년대까지 금강 내륙 수운水運이 원활히 돌아갈 때 인근의 강경과 더불어 상당한 발전을 구가하였다.

하지만 부여에는 꽤 오랫동안 철도는 물론이거니와 고속도로도 없었던 데다, 1960~1990년대에 이루어진 경제 개발 정책으로 인해 경부선 철도와 경부고속도로가 통하는 충청 내륙 지역들과 달리 부여군을 비롯한 충남 서부 지역들은 인구 유출을 겪었다.

1990년 금강하굿둑(금강방조제)의 완공으로 금강 내륙 수운이 완전히 정지됨에 따라 부여의 발전 역시 정체되어 현재에 이르고 있다. 또한 군의 인구도 계속하여 감소하는 추세다. ■

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『국토박물관 순례2』, 유홍준, 2023, 창비

두 제국의 어머니, 어라하於羅瑕 소서노

그러나 고추모성제는 동부여에서 예씨禮氏 부인과 혼인하여 유리琉璃 태자를 두었는데, 마침내 유리 태자가 찾아와 고구려 2세 천자가 되었다. 소서노는 두 아들 비류沸流와 온조溫祚를 데리고 따로 나라를 세우기로 하였다.

백제의 첫 수도는 요서遼西에 있었다

비록 소서노 일행이 고구려를 떠났지만, 그래도 종주국으로 고구려를 섬겼기 때문에 고구려에서는 어하라於瑕羅라는 칭호를 내렸다. 그 뒤에도 계속 백제 왕을 어하라라 부르며 고구려가 백제를 제후국으로 거느린 제국임을 내외에 과시하였다. 『주서周書』 「백제전」을 보면 “백제 왕의 성은 부여씨이고, 왕호는 어라하於羅瑕인데, 백성들은 건길지鞬吉支라고 불렀다.”라고 전하고 있다.

소서노 어하라는 우리 역사에 등장하는 여성 중에서 가장 진취적이고 대담한 인물로 고추모성제와 함께 고구려를 세운 주역일 뿐 아니라, 해상 제국 백제를 건국한 불세출의 여인이었다. 일반 사람은 건국에 참여하기도 힘든 일인데, 소서노는 나라를, 그것도 천 년에 가까운 제국을 두 번이나 일으켰으니 가히 영웅이라 할 만하다. 소서노는 온조왕 13년(BCE 6)에 승하하니 61세였다. 기원전 2년 4월에 온조왕은 묘사廟社를 세우고 국모를 제사 지냈다.

형제의 나라 세움의 결과 – 인천 미추홀彌鄒忽

이에 “백성을 갈라 온조는 열 명의 신하와 함께 위례성慰禮城에 도읍하였다(온조백제). 비류는 미추홀彌鄒忽로 들어가 비류백제를 세웠다. 하지만 미추홀의 땅이 습하고 물이 짜서 편히 살지 못하고 돌아와 보니, 위례성의 도읍이 안정되고 백성들도 평안하므로 마침내 부끄러워하고 후회하다 죽었다. 그의 백성과 신하들은 모두 위례성으로 돌아와 온조에게 귀부하였다.”라고 전하고 있다.

현재 인천 지역으로 비정한 미추홀 이야기는 아마도 비류백제와 온조백제 사이에 대립하는 모습을 나타낸 것일지도 모른다. 고대 건국 당시 여러 부족 간 싸움을 형제끼리 골육상잔을 벌인 이야기로 곧잘 표현하기도 했기 때문이다.

인천과 임진왜란

인천 지역의 역사를 들여다 보면, 조선 시대에 군사적 중요성 때문에 도호부都護府를 인천에 설치했던 기록이 있다. 이곳에 큰 전란이 들이닥친 것은 1592년 임진왜란壬辰倭亂 때였다. 당시에 왜군이 소정방의 당군처럼 남해와 서해를 돌아 인천 상륙 작전을 벌였다면, 조선은 멸망했을지도 모른다. 그런데 그렇지 못한 이유가 뭘까? 당연히 바다의 전신戰神 이순신 삼도수군통제사와 무적 조선 수군이 존재했기 때문인데, 이와 관련되어 전설로 전하는 재미있는 이야기가 있다.

당시 왜군의 배가 북상하다가 강화도의 송정촌松亭村에 이르렀는데, 그곳 주민에게 여기가 어디냐고 물어 ‘송정’이라는 대답을 듣자 깜짝 놀라더니 배를 돌려 돌아가고 말았다. 왜군은 출정하기 전에 ‘소나무 송松’ 자가 들어가는 곳에 가면 필패한다는 예언을 들었기 때문이라고 한다. 그래서 강화와 인천은 난리를 면했다.

지금의 인천

현재 광역시로 자리를 잡은 인천仁川은 동북아의 경제 및 교통의 요지로 주목받고 있다. 인천국제공항과 경제자유구역인 송도국제도시 및 청라국제도시 등이 그러하다. 또한 연평도, 대청도, 굴업도, 무의도 등 아름다운 풍광을 담은 섬들이 많고, 단군왕검께서 천제를 지낸 마리산 참성단과 고인돌 등 역사적 유물도 있다. 남북 관계가 크게 개선된다면 인천의 섬과 하늘, 바다의 중요성은 한층 더 커질 것이다.

한성漢城백제 500년 - 위례성은 어디인가?

위례성의 위치는 고대사에서 오랫동안 풀지 못한 수수께끼로 1,500여 년 동안 잊혔던 위례성은 최근 고고학적 발굴을 통해 서울 송파구의 풍납토성風納土城으로 추정하고 있다. 본래는 인근의 몽촌토성夢村土城이 위례성이고, 풍납토성은 그 수비를 맡은 보조성이라고 여겨졌는데, 발굴 결과 왕궁이 있지 않았다면 없었을 유물들이 쏟아져 나와 풍납토성을 위례성이라고 보게 된 것이다.

그런데 의문이 든다. 몽촌토성은 약간 높은 구릉지에 있고 풍납토성은 평지에 있다. 게다가 한강이 바로 옆이라 접근성은 아주 좋다. 이 말은 적의 침략도 쉽다는 뜻이다. 한 나라의 심장부를 이처럼 방어력이 허술한 곳에 세워도 좋을까? 심지어 풍납토성은 한강이 폭우로 범람할 때마다 침수되기까지 하는 지역이다. 온조는 왜 이 땅을 도읍으로 정했고 토성 위에 견고한 석성을 쌓았을까?

현재 남아 있는 흔적으로는 이 풍납토성의 실체를 파악하긴 어렵다. 말 그대로 토성인지라. 『삼국사기』 등에도 “흙으로 성을 쌓았다.”, “목책을 둘렀다.” 정도만 기록되어 있다. 자연석도 널려 있지 않은 이곳에 거대한 석벽을 축조했을 수도 없다. 토성으로 기단을 마련하고 그 위에 높은 목책을 올려 방어력을 높인 정도일 것이다.

어쨌든 백제는 이곳에 500년가량 도읍을 정했고, 한때 고구려 고국원제故國原帝를 전사시킬 정도로 강성했다. 그러나 475년 공성 기기를 갖춘 장수제長壽帝가 직접 이끈 고구려 대군의 집중 공격으로 7일 만에 위례성은 함락되고, 개로왕蓋鹵王은 붙잡혀 아단성阿旦城(아차산성峨嵯山城)에서 처형되었다. 이 전란으로 인해 한성백제는 일시 멸망하였다. 이때 위례성은 산산이 부서졌고, 고구려도 이곳을 다시 일으켜 남방의 거점으로 삼을 생각도 없었던 것 같다.

이후 이 일대는 신라의 영역이 되었고, 고려와 조선에 걸친 역사에서는 경기도 광주廣州의 일부가 되었다. 다만 아차산과 이곳을 잇는 지점에 있던 광나루가 한양과 한강 이남을 연결하는 중요한 길목 역할을 했다. 물자가 오가는 길목이니 자연스레 상공업이 번성했고, 지금의 서울시 암사동과 천호동 일대에는 왕실에 납품하는 도자기 업소와 금속 가공 업소 등이 즐비하게 들어서기도 했다.

이 지역은 1970년대 초부터 시작된 강남 개발의 후속 작업이 이루어지며 실개천이 메워지고 논밭이 아파트촌으로 변하기 시작했다. 1988년 서울 올림픽 대회를 계기로 한강 유역 내의 대대적인 치수 사업이 진행되어 고질적 홍수 피해 문제를 해결했다.

현재 서울 송파구는 강남구와 바로 맞닿아 있는 지리적 이점이 작용해 더욱 화려하게 발전했다. 1989년 잠실 롯데월드가 들어섰고, 2017년에는 지상 123층, 높이 555미터의 잠실 롯데월드타워가 준공되었다. 특히 롯데월드타워는 날씨가 좋으면 서울 인천 경기 지역에서 모두 보여, 1,500년 전 한성백제의 위례성을 대신하여 대한민국 서울의 대표 건물 역할을 톡톡히 해내고 있다.

웅진熊津백제 60년 - 공주

공주에 사람이 모여 살았던 흔적은 구석기 시대부터이다. 장기면 석장리 유적과 반포면 마암리의 용굴, 장기면 금암리 유적 등이 그곳이다. 『삼국사기』에 따르면 온조가 처음 위례성에 백제를 세우고 남쪽 경계를 웅진으로 잡았다고 한다. 이후 발전하는 백제의 영역에 따라 공주는 변두리가 아니라 요지의 하나가 되었다. 금강 유역의 물자 생산과 유통 능력은 한강에 버금갔기 때문이다.

지금의 서울을 수도로 삼은 나라라면 자연히 공주를 중심으로 하는 충청도가 제2의 중심지로 주목받을 수밖에 없다. 고려의 현종顯宗도 2차 거란전쟁에서 몽진했을 때 공주 절도사 김은부金殷傅에게 잘 대접을 받았고, 그 답례로 세 딸을 왕비로 맞이했다. 이후 고려의 모든 황제는 김은부의 외손에 해당하는 인물들이 자리했다.

백제의 해외 경략 – 담로 제도

백제 담로의 설치는 일반적으로 제13대 근초고왕近肖古王 때에 이루어졌다고 여겨지고 있으나, 제8대 고이왕古爾王 때 이미 좌평 제도가 있었으므로 담로도 고이왕 때 시작되었다고 보는 견해가 많다. 무령왕은 이 담로 제도를 정비, 강화하면서 해상 제국 백제의 위상을 다시 세운 것이다. 무령왕은 중국의 양梁나라 및 일본과 국제 교류를 활발히 하면서 번영을 이뤄 냈으며, 1971년 발굴된 무령왕릉武寧王陵은 백제 문화의 찬란함과 높은 품격을 드러내 보여 주고 있다.

일본 왕실은 무령왕의 후손

일본 제125대 왕인 아키히토明仁는 2001년 12월 23일 만 68세 생일을 맞아 기자회견을 연 자리에서 “이러한 문화와 기술이 일본 사람들의 열의와 한국 사람들의 우호적 태도에 의해 일본으로 전해졌다는 것은 다행스러운 일이라고 생각합니다. 이후 일본의 발전에 크게 이바지한 일이라고 생각하고 있습니다. 저 자신으로서는 간무 천황桓武天皇의 생모가 백제 무령왕武寧王의 자손이라고 『속일본기続日本紀』에 기록되어 있는 점에서 한국과의 인연을 느끼고 있습니다. 무령왕은 일본과 관계가 깊었고, 이때 이래로 일본에 오경박사가 대대로 초빙되기에 이르렀습니다. 또한 무령왕의 아들 성명왕聖明王(성왕聖王)은 일본에 불교를 전해 준 것으로 알려져 있습니다.”라고 말하였다.

백제 중흥을 위하여 – 사비泗沘백제 120년, 남부여와 성왕

백제의 웅진 천도는 고구려의 대대적 침공으로 급히 피난해 내려오면서 금강을 건너자마자 공산성公山城을 쌓고 자리 잡은 것이라 임시수도 성격이 강했다. 그래서 성왕은 고구려와의 전면전을 대비함과 동시에 구룡벌, 연산벌, 논산벌, 익산벌에 김제평야, 만경평야까지 드넓은 평야가 펼쳐지는 곳에 있는 부여로 천도한 것이다. 웅진과 사비를 사실상 두 개의 수도로 만들어서 한쪽이 위태로우면 다른 쪽으로 옮겨서 방어하려는 계획이었고, 실제 백제 멸망 당시 의자왕은 부여에서 공주로 이동하였고, 이곳에서 성주 예식진禰寔進(615~672)의 배신으로 당에 항복하고 말았다.

성왕은 백마강과 부소산을 기준으로 하여 수도 사비에 외성을 둘러쌓고 상하 전후上下前後와 중中 5부로 구획했다. 관리의 품계는 1품 좌평佐平부터 16품 극우剋虞까지로, 국가 사무는 내관 12부와 외관 10부로 이루어진 22부제로 정비했다. 또한 국호를 일시적으로 남부여南扶餘라 개칭하여, 해모수解慕漱 단군의 북부여北夫餘를 잇는 정통 후손이라는 뜻을 명확히 했다.

제도를 정비한 뒤 551년 신라와 동맹을 맺고, 신라군과 가야군 연합군을 형성해 고구려에 쳐들어갔다. 이때 고구려는 북쪽에서 침략해 오는 돌궐을 방비하기 위해 군사력이 그쪽으로 집중되어 남쪽 방비가 상대적으로 허술했고, 바로 그 틈을 타서 공격하여 백제는 한강 하류의 6군을 신라는 한강 상류의 10군을 차지했다.

이때 사건이 발생한다. 흔히 신라 진흥왕眞興王이 백제를 배신했다고 하는데, 이제 막 섭정에서 벗어난 19세의 진흥왕이 배신하여 백제를 공격했다든지 한강 유역을 두고 백제와 신라가 싸웠다는 기록은 보이지 않는다. 『삼국사기』에서는 그냥 신라가 차지했다고 나온다. 553년 10월에는 백제 성왕이 딸을 진흥왕에게 시집보냈다고 했다. 그런데 이듬해 백제와 신라 간에 그 유명한 관산성管山城 전투가 벌어졌다. 직전까지 별 탈 없이 연합을 잘 유지해 온 두 나라가 왜 갑자기 전쟁을 벌였는지 그 이유도 미스터리다.

추측하면 이렇다. 성왕의 태자는 훗날 제27대 위덕왕威德王이 되는 여창餘昌이다. 여창은 한강 유역 탈환 때 북벌군을 지휘하여 고구려군과 싸워 이긴 인물이다. 그는 신라 정벌을 강하게 주장했다. 나이 28세로 호전적인 성격의 혈기 왕성한 청년이다. 그러나 노老대신들이 신라 침공을 만류하자 이를 강하게 겁박하며 호기롭게 나아갔다. 결국 여창은 성왕의 결심을 받아내어 관산성 공략에 나섰고, 태자를 독려하기 위해 근위대 50명만 대동하고 밤길을 달려가던 성왕 일행을 신라군이 급습하였다. 이 성왕을 사로잡아 죽인 인물은 김유신의 할아버지인 김무력의 비장 고간도도高干都刀였다.

이 전투는 백제와 왜, 대가야의 연합군과 신라 사이에 벌어진 혈투로 백제는 임금(성왕)과 대신(좌평) 네 명을 포함 3만 명에 가까운 병사가 몰살당하는 패배를 당했다. 이로써 백제와 신라의 동맹은 깨졌고, 양국은 불구대천의 원수가 되었다. 훗날 의자왕이 신라로 쳐들어가 대야성을 함락시키고 성주인 김품석과 김춘추의 딸 고타소랑을 굳이 죽인 명분은 성왕의 비극적인 죽음에 대한 복수였다.

차현 이남 사람은 쓰지 마라는 말의 진실

이후 백제는 내리막길을 걸어, 결국 660년 멸망했다. 멸망 당시 수도는 사비였지만, 왕의 항복에 의해 공식적으로 나라가 망한 곳은 웅진이었다. 웅진은 왕들이 도망 와서 죽거나 항복한 고장으로서 백제의 흥망을 마지막까지 지켜본 셈이다.

이후 웅진은 백제 부흥 운동이 좌절되면서 신라 영토로 확정되었고, 충청남도 땅을 다스리는 중심지가 되었다. 이후 고려 태조 왕건은 이곳을 공주公州라고 하였다. 곰의 발음과 비슷한 공을 썼다는 이야기와 고을 모양이 공公 자를 닮아서 그렇게 지었다는 이야기가 있다.

그런데 왕건은 공주라는 이름뿐 아니라 뜻밖의 멍에도 남겨 주었다. 943년 박술희에게 주어 후손들의 통치 지침을 삼게 했다는 ‘훈요십조訓要十條’ 중 제8조에는 “차현 남쪽과 공주강 바깥은 지형이 배역背逆하며 인심도 사나우니, 그곳 사람은 쓰지 말아라.”라고 한 것이다. 훈요십조가 위조됐다거나 아예 없었다는 말도 있지만, 차현을 차령산맥車嶺山脈으로 읽어서 왕건이 호남을 차별했다는 근거로 제시되기도 했다.

하지만 차령산맥은 대일 항쟁기에 정착된 명칭이다. 차현車峴은 지금의 안성 부근에 있는 고개를, 공주강 바깥이란 공주를 끼고 흐르는 금강을 경계로 그 북쪽 땅을 말한다. 그 중심에는 서원경西原京, 즉 청주淸州가 있다. 이 서원경은 궁예弓裔의 주요 세력 기반이었다. 그래서 궁예를 제거하고 왕조를 세운 왕건王建은 이 지역이 꺼림칙했기에 주의를 당부했을 것이라는 해석이 가장 유력하다.

하지만 청주라고 꼭 집어 말하지 않고 두루뭉술하게 차현과 공주강 사이라고 해서 공주도 그 안에 들어갈 수밖에 없게 되었다. 그래서 그런지 고려에는 공주 출신 인물이 잘 보이지 않는다. 위에 언급한 고려 현종 때 김은부도 이곳 출신이 아닌 고려 수주水州 안산현(지금의 경기도 안산安山) 사람이다.

수도 후보지였던 공주 계룡산

조선에 들어서서는 새 나라 수도로 공주 인근 계룡산鷄龍山이 물망에 올랐다가 한양漢陽으로 바뀌었다. 가장 최근에는 1970년대 초, 당시 박정희 대통령의 수도 이전 계획상 최적 후보지가 이곳이었다고 한다. 2012년 행정수도가 된 세종특별자치시는 충남 연기군을 토대로 공주시의 행정 구역 일부를 떼어 가며 이루어졌다. 무엇인가 이곳은 수도로서 입지가 있다고 할 수 있을 것이다.

웅진 백제와 조선 시대의 번창에 비하면 공주는 지금 겨울잠을 자는 곰과도 같지만, 그 잠재력은 결코 무시할 수 없다. 먼저 교육 도시로서의 힘이다. 1906년 한국명 우리암禹利岩, 본명 프랭크 윌리엄스Frank E. C. Williams가 설립하고 1919년 3월 1일 공주 읍내 만세운동을 주도한 영명永明학교는 충청도 최초의 근대 교육 기관으로 100년이 넘게 이어 오면서 조병옥, 유관순 같은 독립운동가를 비롯한 숱한 인재를 배출했다. 해방 이후 10만 인구 규모 도시로는 드물게 공주대학교와 공주교육대학교라는 4년제 국립대학교를 둘이나 보유하고 있다.

문화 도시로도 공주는 구석기 석장리石莊里 유적에서부터 부여와 전라북도 익산까지 함께 하는 백제 역사 문화 벨트의 중심에 있다. 공산성公山城은 경기도 수원 화성과 함께 역사 탐방 산책에 최적이며, 마곡사麻谷寺, 갑사甲寺, 동학사東鶴寺 등 사찰과 계룡산의 문화관광 역량도 탁월하다. 고마나루까지 포함해서 재정만 뒷받침된다면 경주, 안동 같은 역사 문화관광 도시로 발돋움할 여력이 충분하다. 세종시가 행정수도로서 기능과 역할이 커진다면 공주, 청주, 천안 등도 하나의 ‘수도권’으로 비중이 커질 수밖에 없다.

망국의 전설이 남긴 이미지 - 낙화암 유감

금강 하구를 향해 치달리는 백마강이 부여군을 떠나기 직전 강변에 우뚝한 높은 언덕을 {유왕산}}留王山이라고 한다. 여기서 동쪽으로는 강경, 서쪽으로는 한산, 남쪽으로는 익산이 일망무제로 펼쳐진다. 이 유왕산에는 백제의 마지막 제31대 의자왕義慈王이 당唐나라에 끌려갈 때 백성들이 이 산에 올라 왕이 머물러 가기를 원했다는 전설이 있다.

백제 왕궁 뒤 부소산 낙화암落花巖의 백마강 풍광은 참으로 온화하고 아름답다. 그러나 낙화암은 백제 멸망 당시 삼천 궁녀가 떨어져 죽었다는 낭설 때문에 돌이키기 힘든 이미지의 상처를 입었다. 당군이 사비성으로 들이쳤을 때 궁녀들이 낙화암으로 달려가 투신했을 개연성은 있다. 어느 전쟁에서나 일어나는 약탈과 비극의 장면이다.

그러나 삼천 궁녀가 떨어졌다는 것은 그냥 많다는 뜻이지 그 수효를 의미하는 게 아니다. 당시 사비성 인구는 10만 정도였는데 궁녀가 3천이나 될 수가 있는가?

일단 부소산 관북리 왕궁은 3천 명의 궁녀가 머물 공간도 없다. 시인들이 시어로 읊은 것을 곧이곧대로 새기면서 낙화암을 의자왕의 호화 방탕한 삶의 상징처럼 회자하고 있다. 조선 시대 김흔金訢이 ‘낙화암’이란 시에서 언급한 이후 조위曺偉, 민제인閔齊仁, 이사명李師命 등의 시에 나오는 표현이고, 1935년 가수 노벽화盧碧花의 노래 ‘낙화삼천洛花三千’ 이후 10여 곡의 대중가요가 유행하면서 사람들의 입에 붙게 되었다. 구슬픈 곡조로 망국의 서러움을 노래한 이 가요는 당시 일제에게 나라를 빼앗긴 아픔과 공명하며 심금을 울렸던 것이지 그 실재를 말하지는 않고 있다.

의자왕의 실체

이후에도 백제는 계속해서 신라를 공략하고 김유신金庾信은 이를 막아 냈다. 이에 신라는 당을 끌어들였고, 달솔 계백階伯이 이끄는 5천 결사대는 황산벌黃山伐에서 5만 신라군을 맞아 네 번이나 이기는 기염을 토했으나 결국 수적 열세를 극복하지 못하고 다섯 번째 싸움에서 패하고 장렬하게 전사하였다. 백마강을 타고 들어온 당군과 5천 결사대를 무너뜨리고 들어오는 신라군에 대항해 백제군은 결사 항전했지만 1만 전사자가 나고, 결국 7월 13일 사비성이 함락되었다. 의자왕은 공주로 피신해 후일을 도모했지만 결국 더 이상 버틸 수 없음을 알고 항복하고 말았다.

부여에 대한 일본의 검은 야욕

일제 강점기 말기인 1939년에, 일본이 소위 ‘내선일체內鮮一體’를 내세우며, 부여 부소산扶蘇山 일대(지금의 삼충사 위치)에 부여신궁扶餘神宮을 건축하는 공사를 시작했다. 진구 황후神功皇后를 비롯하여 백제와 관계있는 일본의 옛 천황들 신령 4위를 모시고자 하였다.

그러나 건물이 완공되기 전에 일본이 패전하고 우리나라가 광복하자, 만들다 만 부여신궁 건물을 부여 청년동맹원들이 파괴하였다. 조선총독부가 부여 신궁을 세우는데 너무 시골이라 공사가 부진해지자 아예 부여를 신도神都라 칭하며 대대적으로 도시화하려고 하였다. 이 때문에 부여 내의 시가지를 큰 규모로 정비하였는데 그 영향이 지금도 남아 있다. 그 몇 해 전 충남도청 이전에 든 비용이 당시 돈으로 16만 원이었는데, 부여신궁의 총 공사비는 24만 원이었고, 일본 왕이 직접 공사 계획을 발표했다. 왜 그랬을까?

당시 신궁에 모시려던 이가 임나일본부설任那日本府說에도 나오는 진구 황후 등이었던 점과 부여가 고대 일본과 관계가 깊은 옛 백제의 마지막 도읍이란 점 등에 주목할 필요가 있을 것이다. 부여신궁을 개발하면서 이 일대의 도로나 도시 정비 계획까지 잡혀 있었으니, 이때 개발이 진척되었더라면 바로 ‘부여시(부여는 현재도 부여군이다)’가 되었을 것이다. 만약 일제의 의도대로 부여가 개발이 되었다면 지금까지도 일본 극우들이 어떤 반응을 보이며 소위 임나일본부설 따위와 같은 왜곡된 주장들을 펼쳤을지는 안 봐도 뻔한 일이다.

지금의 부여

부여는 1960~1970년대까지 금강 내륙 수운水運이 원활히 돌아갈 때 인근의 강경과 더불어 상당한 발전을 구가하였다.

하지만 부여에는 꽤 오랫동안 철도는 물론이거니와 고속도로도 없었던 데다, 1960~1990년대에 이루어진 경제 개발 정책으로 인해 경부선 철도와 경부고속도로가 통하는 충청 내륙 지역들과 달리 부여군을 비롯한 충남 서부 지역들은 인구 유출을 겪었다.

1990년 금강하굿둑(금강방조제)의 완공으로 금강 내륙 수운이 완전히 정지됨에 따라 부여의 발전 역시 정체되어 현재에 이르고 있다. 또한 군의 인구도 계속하여 감소하는 추세다. ■

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『국토박물관 순례2』, 유홍준, 2023, 창비

© 월간개벽. All rights reserved.