해동성국, 대진국大震國(발해渤海)의 중심지

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

대진국大震國 초기 도읍지, 동모산

이후 대중상은 고구려를 이은 대진국大震國의 시조인 세조世祖 진국열황제振國烈皇帝가 되었다. 이때 도읍한 동모산은 일명 천계산天桂山으로 지금의 만주 지린성吉林省 돈화시敦化市 남쪽 현유현賢儒縣에 있는 성산자산城山子山으로 비정比定하고 있다. 이곳은 야산처럼 보이지만 해발 600미터로, 종전에는 돈화시의 오동성敖東城으로 비정했지만 최근에는 성산자산으로 보는 견해가 늘고 있다.

대조영大祚榮의 등장과 홀한성忽汗城

대조영은 699년 제위에 올라 연호를 천통天統이라 하였다. 대진국 태조太祖로 시호는 성무고황제聖武高皇帝이다. 홀한성忽汗城을 쌓아 도읍을 옮기고 10만 명의 군병을 모아 그 위용과 명성을 크게 떨쳤다. 이어 당과 결전을 준비하고 말갈 장수 걸사비우乞四比羽 등과 손을 잡았다. 대진국은 천문령天門嶺에서 이해고李楷固가 지휘하는 당나라 대군을 격파해 버리면서 확고부동한 고구려의 후예임을 온 천하에 선포하였다.

초기에 대진국은 백두산을 중심으로 하는 남만주 일대와 개마고원 등을 영역으로 하면서, 이후 세력을 확장해 북으로는 흑수말갈黑水靺鞨의 땅을 빼앗아 송화강 하류에 이르고, 남으로는 신라新羅와 접했다. 이후 고구려 대부분의 땅을 회복하였다. 733년 대진국은 돌궐, 거란 등과 힘을 합치고, 당은 신라와 손을 잡아서 동아시아 대전에 돌입하려다 악천후 때문에 흐지부지되기도 하였다.

742년 제4세 세종世宗 광성문황제光聖文皇帝 대흠무大欽茂의 통치 때 중경현덕부中京顯德府를 건설하고 이곳으로 수도를 옮긴다. 정확한 위치는 알 수 없지만, 중국 지린성 허룽시和龍市의 서고성자西古城子로 추정하고 있다. 그리고 756년 다시 홀한성 즉, 상경용천부로 천도했다.

대진국 4세 문황제의 천도 과정

『환단고기桓檀古記』와 『신⋅구당서新⋅舊唐書』 그리고 『발해고渤海考』 등을 종합하여 대진국의 도읍 변천사를 살펴보면 다음과 같다.

동모산성東牟山城(1세 세조 진국열황제, 대중상) - 동경용원부東京龍原府(2세 태조 성무 고황제, 대조영) - 상경용천부上京龍泉府(4세 세종 광성문황제, 대흠무) - 동경용원부(4세 광성문황제) - 상경용천부(6세 인종 성황제 대화여)

세종 문황제는 대진국 건국 초기 중심지였던 곳으로 돌아가되, 전혀 새로운 도시를 계획해서 만들었다. 문황제는 여기서 그치지 않고 789년 다시 동경용원부(지금의 지린성 훈춘시珲春市의 팔련성八連城으로 추정)으로 천도했는데, 재위 중 두 차례나 수도를 옮겼다. 이는 대진국이 굉장히 넓은 땅에 여러 민족으로 구성되어 있어, 때마다 중심지를 옮겨 가며 다독이거나 억눌러야 할 필요성 때문으로 보인다.

793년 문황제가 붕어한 뒤 치열한 왕위 다툼으로 대진국은 한동안 어지러웠다. 족제族弟(친척 동생)인 대원의大元義(?~794)가 왕위를 계승했지만, 곧 시해되고, 문황제의 손자인 대화여大華璵가 추대되니 바로 인종仁宗 성황제成皇帝이다. 성황제는 수도를 동경용원부에서 다시 상경용천부로 옮긴 뒤 얼마 후 병이 들어 붕어하고 숙부인 대숭린大嵩璘이 섭정 통치를 하다가 정식으로 제위를 이어 목종穆宗 강황제康皇帝가 되었다.

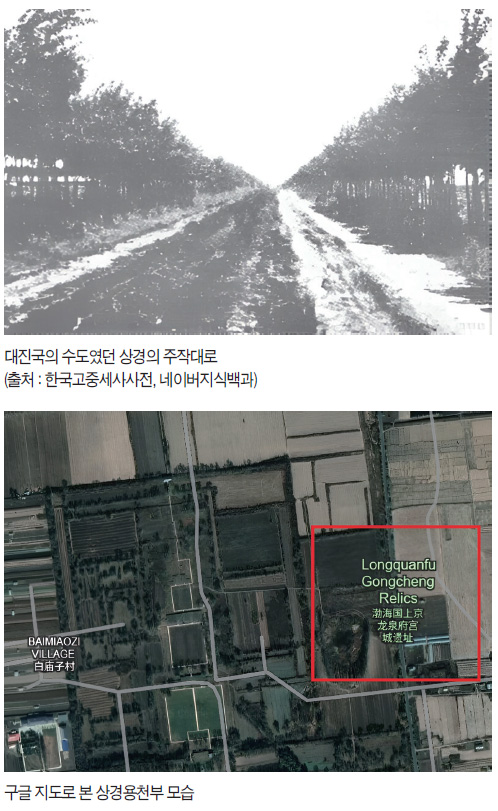

이후 대진국은 멸망할 때까지 이곳을 수도로 삼아 만주와 연해주, 요동, 한반도 북부를 다스린다. 적어도 8세기 말부터는 상경을 중심으로 한 대진국의 국제가 정비되고, 수도로서의 면모도 확고해졌다.

대진국 상경용천부의 구조

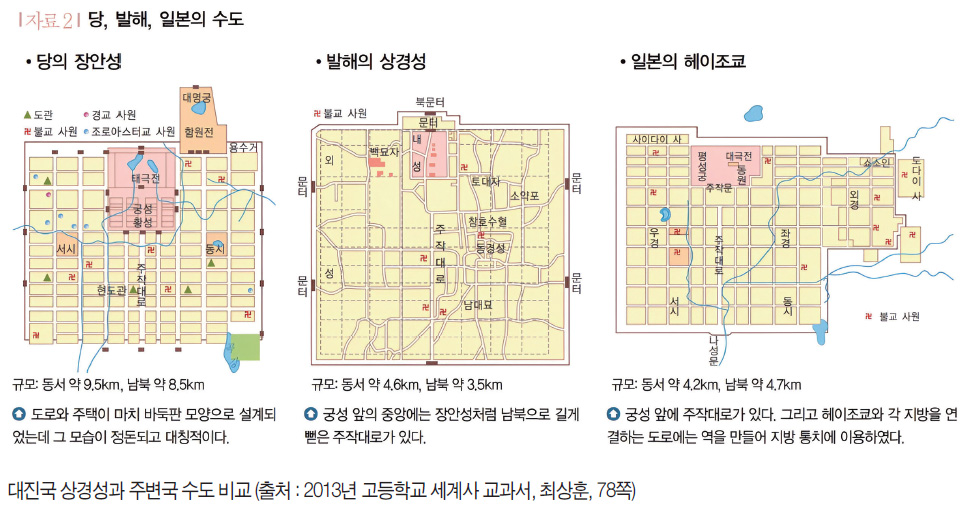

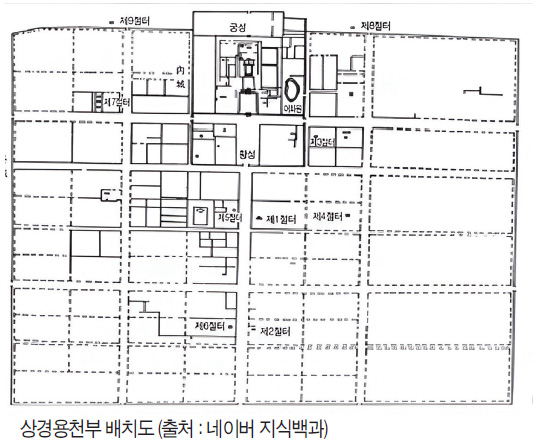

황성의 남쪽 구역인 3성 6부를 지나 오봉문五鳳門으로 들어가면 금란전金蘭殿을 비롯한 다섯 개 또는 일곱 개의 대전이 일렬로 늘어서 있고, 그 좌우로 여러 궁궐 건물이 있었다. 지금 베이징北京의 자금성紫禁城과 비슷한 모습이었다고 생각하면 될 듯하다. 넓이는 외성 기준으로 사각형 구조에 16제곱킬로미터였을 것으로 추정한다. 일본 나라의 헤이조큐平城宮와 엇비슷한 규모이고, 조선의 한양성보다 조금 더 크다.

이웃한 신라의 서라벌도 대진국이나 일본만큼은 아니지만, 당나라 장안성 구획의 영향을 짙게 받았다. 단, 서라벌의 경우 훨씬 이전부터 존재해 온 오래된 대도시였기 때문에 완전한 계획하에 지어진 신도시가 아니다. 그래서 기존 시가지 구조에 장안식 바둑판 구획을 도입하여 독특한 모습의 도시가 되었다. 그리고 후대 동아시아 국가들(고려, 조선 등)도 풍수지리 등을 반영하느라 조금씩 변형되긴 했지만, 기본적인 도성 구조에서 당唐의 영향이 계속 남았다.

상경의 이런 모양새나 궁성 정문 오봉문에서 황성 정문 오문午門을 지나 외성의 남대문에 이르기까지 직선으로 쭉 이어지는 주작대로朱雀大路가 도성의 중심이 된 점 등은 당의 장안성을 모방했다.

그러나 상경만의 특성도 있다. 장안성은 동쪽과 서쪽, 남쪽에 각각 대문이 세 개씩 있고, 북쪽에 하나가 있는 10문 구조로 되어 있다. 그러나 상경성은 북쪽에도 세 개씩 대문을 두는 12문 구조였다. 장안성이 북쪽의 문을 최소화한 것은 북방에서의 외적 침입을 염두에 둔 것이다. 상경성은 그런 염려를 하지 않아도 되는 상황이었을 듯하다.

상경용천부는 용주龍州라고 하는 행정 구역 내에 들어서 있었고, 북쪽으로는 발주渤州, 서쪽으로는 호주湖州가 있고, 각각 성이 있어서 상경성을 호위하는 구도였다. 다른 방향으로는 높은 산과 강이 천연의 장벽 역할을 해 주었다.

대진국의 교역로

상경은 각각 발주(북)와 호주(서)를 통하는 큰길과 동남으로 뻗는 큰길을 국토의 대동맥으로 쓰는 심장과 같았다. 북쪽 대로는 거란도契丹道로 송화강 상류를 건너 부여부를 지나 거란의 경계로 들어간다. 서쪽은 둘로 갈라져서 위로는 당의 영주와 연결되는 영주도營州道가, 아래로는 중경과 서경을 하나로 잇는 한편 서경에서 다시 압록강을 따라 동쪽으로 가서 서해를 통해 당나라에 등주에 이르는 조공도朝貢道가 있었다. 그리고 동남쪽 대로는 동경에 이른 뒤 뱃길로 일본에 가는 일본도日本道와 남경남해부를 거쳐 신라에 이르는 신라도新羅道로 나뉘었다.

이 길들은 대진국의 정치, 경제, 외교, 안보를 한눈에 보여 준다. 영주도가 거란도와 조공도의 중간에 놓임으로써 만약 거란의 침략이 있을 때는 두 방향에서 당의 원군을 불러 대응할 수 있다. 반대로 당이 대진국을 공격할 때도 마찬가지이다. 일본과 통하는 길이 좀 더 남쪽의 남경남해부를 거치도록 하지 않고 북쪽에서 나뉘는 까닭도, 만약에 신라가 남경을 침공, 점령했을 경우라도 일본의 원군을 빠르게 요청할 수 있도록 하기 위해서였다. 결국 거란과 당나라가 합세하거나 신라와 일본이 합세하여 대진국을 침공하지 않도록 하는 것이 기본 외교 전략이었고, 동시에 이 네 세력과 활발한 교역 관계를 맺었다.

<대진국의 문화 역량 - 신교 문화 대부흥>>

또한 유교의 발전도 이에 못지않았다. 흔적은 찾을 수 없지만, 외성 안쪽과 황성 밖에는 유교와 한학을 가르치는 태학太學이 있었을 것이다. 당나라 국자감國子監의 관제를 따른 주자감胄子監이 있었는데, 이 주자감이 곧 태학이다.

759년 문황제 23년 때 일본에 부사副使로 간 양태사楊泰師가 송별연에서 「밤에 다듬이 소리를 들으며(야청도의성夜聽擣衣聲)」라는 한시를 남겼고, 이는 일본인들에게 애창되면서 『경국집經國集』라는 한시집에 올랐다. 또한 818년에는 헤이안 시대를 대표할 걸작 한시들만 모은 『문화수려집文華秀麗集』이 나왔다. 그 가운데에는 대진국 사신 왕효렴王孝廉(?~815)의 시詩 다섯 수와 승려 인정仁貞의 시 한 수도 포함되어 있다. 외국에서도 인정받고 길이 전할 만큼 격조 높은 한시를 지을 수 있었다면 태학에서 짜임새 있는 공부를 했으리라 짐작해 볼 수 있다.

유교, 불교, 도교 등의 문화가 이렇게 뛰어난 것은 대진국이 유불선의 모체 종교인 신교神敎의 종주국이기 때문이었다. 신교 문화의 대부흥 모습에 대해 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 〈대진국본기大震國本紀〉에서는 다음과 같이 말하고 있다.

738년 문황제 대흠무 즉위 이듬해에 태학太學을 세워 「천부경」』과 「삼일신고」를 가르치고, 환단의 옛 역사[환단고사桓檀古史]를 강론하고 학자들에게 『국사國史』 125권을 편찬하도록 했다. 문치文治는 예약을 일으키고, 무위武威는 여러 주변 족속을 복종시켰다. 이에 동방 대광명의 현묘한 도道, 즉 한민족의 국교인 신교神敎가 백성들에게 흠뻑 젖어 들고, 홍익인간과 교화가 만방에 미쳤다.

대진국은 736년 3월 16일에 옛 고리국의 땅 서압록하(지금의 서요하) 상류에서 삼신일체三神一體상제님께 천제를 올렸다.

대진국은 736년 3월 16일에 옛 고리국의 땅 서압록하(지금의 서요하) 상류에서 삼신일체三神一體상제님께 천제를 올렸다.

상제님께 천제를 올리고 상제님의 가르침인 「천부경」 등을 가르치며, 관련 역사를 편찬하고 공부하는 모습이 바로 신교이지 않은가.

혼란을 잠재우고 동아시아에 우뚝 선 해동성국海東盛國

제7세 목종穆宗 강황제康皇帝가 809년에 붕어한 후 의종毅宗 정황제定皇帝 대원유大元瑜(8세)부터 강종康宗 희황제僖皇帝 대언의大言義(9세), 철종哲宗 간황제簡皇帝 대명충大明忠(10세)에 이르기까지 제왕의 재위 기간이 너무 짧았다. 이는 정치적 불안을 나타내며, 대진국의 국세가 많이 위축된 듯했다.

818년 성종聖宗 선황제宣皇帝 대에 이르러 비로소 침체한 국세가 회복되었다. 『신당서』에는 “선왕(선황제)이 해북海北의 여러 부족을 쳐서 영토를 크게 넓혔다.”라고 기록되어 있다. 쑹화강松花江 하류에서 헤이룽강黑龍江 유역에 걸쳐 살며 대진국과는 예로부터 대립적인 태도를 보여 왔던 흑수말갈黑水靺鞨이 815년에 다시 당나라에 조공하는 등 독자적인 움직임을 보이다가, 선황제 대 이후 당나라와의 조공 관계가 단절되었던 사실은 그러한 면을 반증하고 있다.

이때 국토는 이미 고구려의 경계를 넘어 강역이 9천여 리가 되었고, 전국의 행정 구역을 5경京 15부府 62주州 체제로 내실 역시 갖추었다. 그 번성함을 목격한 당나라에서는 ‘해동성국海東盛國’이라는 찬사를 표했다. 그만큼 내치, 외치, 문치 모두 나무랄 데 없을 정도로 좋았다. 심지어 “발해 사람 셋이 호랑이 한 마리를 당한다.”라는 말까지 있을 정도였다. 이때 임금과 백성이 화락하고, 역사를 논하고 의로움을 즐겼으며, 오곡이 풍등하고 온 세상이 평안하여 ‘대진육덕의 노래(大震六德之歌)’를 지어 당시 모습을 찬미하였다고 한다.

무너진 제국이 남긴 꿈과 한恨

그러나 달도 차면 기우는 법인가. 선황제 이후 9세기 나머지 기간은 서서히 그러나 확실하게 쇠퇴해 갔다. 890년대가 되면 제왕의 시호가 전해지지 않은 채 대현석大玄錫(?~894)이니 대위해(大瑋瑎(?~906?)니 하는 이름만 전해질 뿐이고, 군주가 자연사한 건지 쿠데타가 났는지 등에 대한 사실 관계가 확인되지 않아 왕실 계보를 도무지 알 수 없게 되었으며, 누가 제왕인지도 모를 정도가 되었다.

924년 애제哀帝 대인선大諲譔(?~?)은 새로 떨치고 일어난 거란의 요주遼州를 공격해 그 백성들을 포로로 잡아 귀환하는 모처럼의 전과를 보여 줬다. 그러나 그것은 안 하느니만 못한 일이 되어 버렸다. 바로 이듬해에 요遼 태조 야율아보기耶律阿保機가 이를 복수한다면서 직접 대군을 이끌고 총공격해 왔기 때문이다. 당시 중국은 당이 망하고 오대십국의 혼란기에 빠져서 예전처럼 거란과 중국 사이의 균형 외교가 불가능했다. 신라도 후삼국의 분열기로 접어드는 등 동아시아 전체가 분열과 혼란 속에 있었다.

대진국 자체의 응집력도 바닥나서 장군 신덕神德이 500명을 이끌고 신라에 투항해 버리는 등 일치단결해서 외침에 맞설 상황이 아니었다.

926년인 청태淸泰 26년 거란도에서 그 방면 침공을 막던 부여부가 요의 공세에 마침내 무너졌다. 요의 대군은 곧바로 거란도를 따라 상경까지 쳐들어왔고, 포위된 상경에서 마침내 애제는 항복했다. 이로써 대진국은 358년 만에 멸망하고 말았다.

거란과 대진국

대진국 358년은 거란족에게는 만주 일대 패권을 빼앗긴 채 항상 대진국의 눈치를 봐야 했던 설움의 시대였을 것이다. 그만큼 항복한 대진국에 대한 처분은 가혹했다. ‘일찍이 발해와 우리는 대를 이은 원수지간’이라고 말했던 야율아보기는 대인선을 마부, 그의 왕비를 말이라고 부르며 잔인하게 업신여겼다. 그리고 상경용천부를 중심으로 한 대진국의 땅을 동단국東丹國, 즉 동쪽의 거란이라고 부르게 하고는 맏아들 야율배가 맡아 다스리게 했다.

하지만 원한은 원한을 부르는 법. 저주를 받아서인지 모르지만, 야율아보기는 요나라 수도로 개선하다가 급사하고, 그 후계를 두고 야율배와 둘째 아들 야율덕광 사이에 패권 다툼이 벌어졌다. 결국 야율덕광이 승리해 태종이 되었는데, 야율배의 근거지처럼 된 상경용천부는 이후 거란 정권에서 더 홀대받았다. 요 태종은 928년 상경용천부를 천복성天福城이라고 이름을 바꾸고, 주민을 이주시켜 버렸다. 도시는 급속히 쇠락했고, 이에 맞서 대진국의 마지막 태자 대광현大光顯(?~?)이 부흥 운동을 벌이며 후발해를 세우지만, 결국 934년 수만 명의 백성과 함께 대광현은 고려로 망명한다.

요나라는 대진국의 5경 체제를 본뜨고, 938년 요동의 동경요양부東京遼陽府를 비롯한 영토 각지에 유민을 분산하여 이주시켜 버렸다. 그사이 대진국과 거리를 뒀던 흑수말갈의 응집력은 뚜렷해지고 이어 여진족女眞族이라는 이름으로 금金을 세우게 된다. 금나라 천하가 된 후 대진국의 후예들은 요직에 오르기도 하고, 금이 송宋나라를 공격하는 일에 도움을 주기도 하였다. 하지만 나라를 다시 세우는 일은 완전히 옛이야기가 되었고, 상경용천부는 초라한 시골 마을이 되어 버렸다.

대진국 멸망 이후 영고탑이 된 상경용천부

이후 이곳은 영고탑寧古塔이라고 불렸다. 닝구타라고도 하는데 ‘닝구’는 만주어로 여섯, ‘타’는 개로 6개 지명이다. 청淸나라를 세운 누르하치의 증조부가 여섯 명의 아들을 낳아 이 지역에 할거해서 그렇다는 말도 있고, 금나라를 건국한 아구타의 육조에서 비롯된 이야기라고도 한다. 또한 영고탑의 본래 위치는 지금의 영안이 아니라 요동에 있었다는 주장이 있다.

대진국 멸망 이후 이 일대에는 겨우 300호 정도 인구밖에 없었다고 한다. 어쩌면 946년의 백두산 폭발 이후 이 일대 기후 조건이 급격히 나빠졌기 때문인지도 모른다. 한때 백두산 대폭발이 대진국 멸망의 원인이라고 추정되기는 했으나, 시기가 맞지 않는다. 백두산 대폭발은 대진국 멸망 이후에 발생했기 때문이다. 하지만 그 전조 현상으로 소규모 화산 폭발이 있었고, 이런 여러 가지 이유들이 함께 작용하면서 대진국이 급격히 멸망한 것으로 보인다.

청 황실은 자신들의 발상지인 영고탑을 중시하지 않았던 것 같다. 그나마 있던 요새도 철수시키고 범죄자들의 유배지 정도로만 활용했다. 청나라가 끝날 때까지 이 도시는 내내 낙후되어 있었다. 조선 전기까지 이곳은 우리에게 미지의 땅으로 남아 있었다. 하지만 병자호란 이후 실록에 그 이름이 다시 등장하고, 조선 후기 나선정벌羅禪征伐(러시아 정벌)에 나서게 된 이유도 청의 영토를 침략한 러시아(루스 차르국)의 병력과 전투를 벌이던 청나라가 이 영고탑을 지키는 병력만으로는 부족해서 조선에 파병 요청을 했기 때문이었다.

우리에게 다가온 대진국의 상경용천부

19세기 중반 이후 청일전쟁에서 일본이 승리한 후 만주에 동청철도를 부설하기 시작하면서 영고탑 인근에 목단강역을 세웠다. 당시 주변은 거의 사람이 없는 황무지였다. 1910년 마지막에 이른 청나라는 이곳 이름을 영안寧安으로 바꿨다.

이 지역은 1930년대부터 우리에게 두 가지 의미로 다가왔다. 하나는 대진국 상경용천부 유적에 대한 발굴이다. 고구려의 지안集安이 1900년대부터 발굴된 것에 비하면 상당히 늦은 셈인데, 발굴의 시작도 서양학자들에 의해서였다. 1931년 9월에 러시아의 포노소프 조사단은 12일 동안 영안에 남은 상경성 유적을 조사하고 10월 25일까지는 경박호 일대의 유적을 탐사했다. 이들의 발굴로 상경의 실제 규모가 밝혀졌을 뿐 아니라, 한숨이 나올 정도로 문헌이 적은 대진국 역사가 고고학적 뒷받침을 받아 제대로 연구되기 시작했다. 포노소프는 “이 영안이야말로 동북아시아의 폼페이”라고 소감을 밝혔다.

또한 1930년대 영안 지역은 항일 무장 독립 투쟁의 중요한 무대가 되기도 했다. 1933년 2월 총사령관 지청천이 이끄는 한국독립당 산하의 한국 독립군은 경박호 쪽을 지나다가 우연히 일본군과 마주쳤다. 한국 독립군은 만주에서 결성된 항일 중국 민병대인 길림 구국군과 합세해 일본군-만주국군의 진로를 막아섰으며, 효과적인 기습전으로 적을 참패시키고 많은 군수물자를 노획했다. 이로써 한국 독립군은 사기가 드높아졌을 뿐 아니라 길림 구국군의 신뢰도 확실히 얻었다. 그해 6월 동경성 전투에서도 한국 독립군과 길림 구국군은 호흡을 맞춰 동경성에 주둔 중인 일본군과 교전하여 그들을 도주하게 했다. 한국 독립군의 최대 전과였고 무장 독립운동사 전체를 통틀어 손꼽을 만한 승리였다. 이 동경성이 영안 외곽의 상경 유적지이다.

다들 탐내는 대진국의 역사

일제 패망 이후 이곳은 무단장성牧丹江省, 쑹장성松江省 등으로 관할 구역이 자주 바뀐 끝에 1954년부터는 헤이룽장성黑龍江省으로 정착되었다. 이름도 하이린海林이었다가 다시 닝안현寧安縣으로 되었고 이후 시로 승격되었다. 이곳에는 조선족 자치구가 두 곳 있는데, 전체 인구에서 조선족이 차지하는 비중은 9퍼센트 이하로 그렇게 높지는 않다.

지금 대진국의 상경 유적지는 발해진渤海鎭에 있다. 이곳에는 상경유지上京遺址 박물관이 있어서 1930년대 이래 발굴되고 조사된 유적지의 실체를 낱낱이 보여 주고 있다. 그러나 진열실 첫머리부터 발해를 설명하는 문구는 “당나라의 속국 중 하나, 속말말갈 중심의 지방 민족 정권”이라고 되어 있다. 발해가 한국사 일부라는 정체성을 깡그리 부정하는 문구이다. 이는 동북공정東北工程이라는 말 자체가 나오기 전부터 중국의 일관된 입장이다. ‘발해사(대진국사)는 한국사인가? 중국사인가?’를 두고 두 나라의 학자들 사이에 치열한 공방전이 거듭 벌어지고 있다.

일제는 포노소프 조사단의 탐사가 한창 진행되던 때 만주사변滿洲事變을 일으켰다. 그리고 자체 발굴 조사단을 꾸려 포노소프 조사단이 밝힌 조사 내용을 이용해 대진국, 즉 발해를 연구했다. 그들은 이른바 만선사관滿鮮史觀을 만들어 냈다. 만주와 한반도는 역사적으로 일체이며 한반도를 지배하는 일본이 만주를 지배하는 것도 당연하다는 견강부회식牽強附會式 제국주의 역사관이다. 이 역사관을 뒷받침하고자 발해사에 관심을 쏟은 것이다.

그리고 최근에는 엉뚱하게도 러시아 쪽에서 두 나라의 과도한 민족주의 시각을 중재한다는 허울 좋은 명분으로 발해사는 중앙아시아 역사의 일부로 보아야 한다는 관점을 제시하기도 했다. 중앙아시아의 초원 지대와 만주의 삼림 지대는 생활 환경, 문화 환경이 모두 판이하건만, 이런 엉뚱한 주장을 하는 것은 중앙아시아의 맹주가 러시아라는 의식 때문이다. 한반도를 비롯해 만주 땅 전부가 일본의 터전이라 여긴 일본의 만선사관이랑 별 차이가 없어 보인다.

지금 상경 유적지를 유네스코 문화유산으로 등재하려는 시도가 있는데, 여간 걱정되는 게 아니다. 만주와 동북아시아 북부를 제패한 고구려를 이은 대제국 대진국이 꾸준히 외면되었기에 이제라도 다시 주목받았으면 하지만, 등재 시도 주체가 문제다. 중국이 동북공정으로 만든 역사 인식을 전 세계에 그대로 홍보하고 굳어지게 하려는 검은 속셈에서 등재 추진을 하는 건 아닌지 심각한 우려를 금할 수 없다.

우리에게 대진국은

우리에게 대진국은 현재 어떤 의미일까? 이제는 잊힌 옛이야기 속 제국으로 굳어져 일반 사람들에게 그 존재가 부정되고 있는 건 아닌지 분명히 짚어 봐야 할 문제이다. 또한 한⋅중⋅일 그리고 러시아 정부가 각국의 이해관계에 따라서 자기 것으로 만들려고 탐내기만 하는 역사는 아닌지 엄정히 확인해 볼 문제이기도 하다.

우리는 분명히 알아야 한다. 동아시아의 종주국 고구려의 평양성이 나당羅唐 연합군에 의해 함락된 즉시 고구려 부활을 선언했던 것이 대진국이다. 당시 세계 최강대국인 당唐과 일전도 불사했던 군사 대국이었다. 그뿐 아니라 대진국은 신교 문화의 종주국으로 고구려 유민뿐 아니라 말갈, 거란, 중국계 등 동아시아의 여러 민족이 한데 어우러져서 300년간 찬란한 문화를 일궈 내며 번영한 포용력과 통합의 제국이었다. ■

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』, 대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』, 대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

© 월간개벽. All rights reserved.