철의 제국 가야의 중심지, 금빛 바다 김해金海

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

이해영 객원기자 (서울관악도장)

경상남도 김해金海는 본래 번영했던 해안 도시였다. 그러나 두 번에 걸친 행정적 조치로 바다를 잃어버린 내륙 도시가 되어 버렸다. 왜 그런지 그 이유를 찾아보자.

가야伽倻가 세워지기 전 김해평야는 물 밑에 있었던 것 같다. 지금 김해시 중심가인 봉황동鳳凰洞 유적에서 패총貝冢(먹고 버린 조개무지)이 나와서 그 인근까지가 해변 모래밭이었음을 짐작해 볼 수 있다. 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』 등에 따른 가야의 건국 이야기도 이곳이 바다를 끼고 있었음을 알게 해 준다.

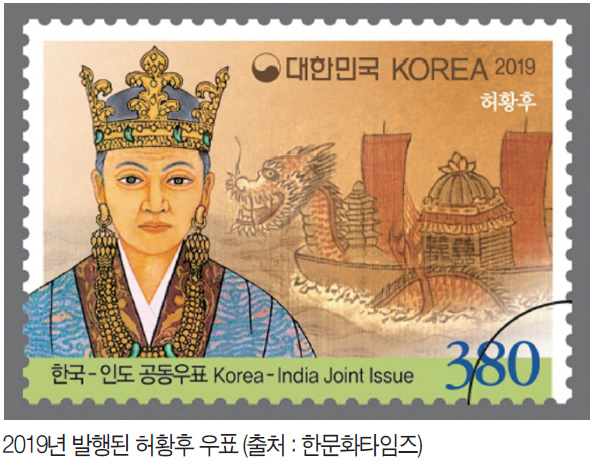

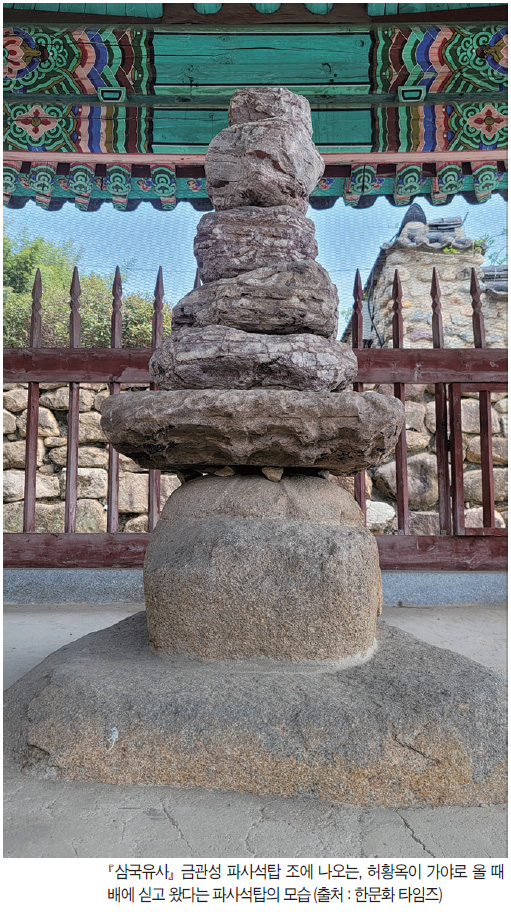

서기 42년(신라 유리왕 19년) 변한의 아홉 부족장[간干]들이 계시와 함께 하늘에서 내려오는 금궤를 받았다. 금궤 속에는 알이 들어 있었고, 거기서 태어난 아기를 임금으로 세우니 바로 김수로金首露왕이다. 그는 머나먼 나라 인도의 아유타에서 온 허황옥許皇玉과 혼인했다. 허황옥 일행이 탄 배는 김해 해변에 닿았다고 하니 그 당시는 물론이고 사서로 기록될 무렵인 고려 말기까지 김해에는 배가 드나들 항구와 해변이 있었을 것이다. 그러다 자연적인 축소 과정이 있었다. 지질학자들은 7세기쯤 해변이 소택지沼澤地로 전환되는 현상이 나타나기 시작했음을 밝혀냈다. 그렇다고 아예 바다가 없어지진 않는다.

바다가 없어진 첫 번째 행정적 조치는 1930년대 대일 항쟁기 때이다. 일제는 낙동강 하구에 둑을 쌓고 인위적으로 물길을 막아 바닷물이 빠지도록 만들었다. 여기에 간척干拓 사업도 벌였다. 쌀 생산지 마련을 위해서였다. 일제는 한반도를 차지한 뒤 부산, 인천, 원산, 함흥 등을 잇달아 뜯어고쳐서 자신들 이익에 부합하게 만들었는데 가장 크게 손본 도시가 바로 김해로, 많은 김해 지역을 부산 지역에 편입시켰다. 그러다 1989년 바다와 닿아 있던 녹산면과 가락면이 부산으로 편입되어 녹산동, 가락동으로 바뀌면서 김해는 완전한 내륙 도시가 되고 말았다.

18세기 전반까지 낙동강洛東江과 김해 칠성포七星浦 등의 물길을 장악하는 곳에 위치한 김해는 바다와 육지의 이익을 모두 챙기는 풍요의 땅이었다. 하지만 이후 김해는 바다를 잃었을 뿐 아니라 나라도 잃었다. 우리는 고구려, 백제, 신라와 어깨를 나란히 했던 고대 국가 가야를 잃어버릴 위기에 처해 있음을 인지해야 한다. 이제 그 이야기를 하려 한다.

금관가야는 신라新羅와 친한 관계였다. 금관가야의 중심지였던 봉황토성, 대성동 고분군 등에서 신라 계통의 유물이 많이 출토되고 있기 때문이다. 상대적으로 신라와 대립적인 관계를 지닌 가야는 고령高靈을 중심으로 하는 대가야大伽倻였다.

그러나 금관가야는 신라와 정면충돌하는 선택을 했고, 이로 인해 가야 운명이 뒤바뀌게 된다. 바로 동북아시아의 절대 패자 광개토태왕廣開土太王의 등장으로 시작된 동아시아 전역의 역학 관계가 뒤집히기 시작한 것이다. 399년에서 400년 사이, 가야와 백제 그리고 왜는 신라를 침공하였고, 고구려는 신라를 구원하기 위해 원병을 보냈다. 광개토태왕릉비문廣開土太王陵碑文에는 이 사실이 기록되어 있는데 다음과 같다.

여기서 임나가라가 어느 나라인지에 대해서 의견이 통일되어 있지 않다. 하지만 임나가라는 금관가야라고 봐야 할 것이다. 대가야라면 바다에 접해 있지 않은데, 왜가 그쪽으로 도주했을 리가 없기 때문이다. 금관가야가 백제와 손을 잡고 왜의 병력을 끌어들였지만, 고구려군에게 참패해 항복했다. 그 결과 신라는 멸망의 위기에서 구원을 받았으며, 반대로 금관가야는 쇠퇴의 길을 걷게 된 것이다.

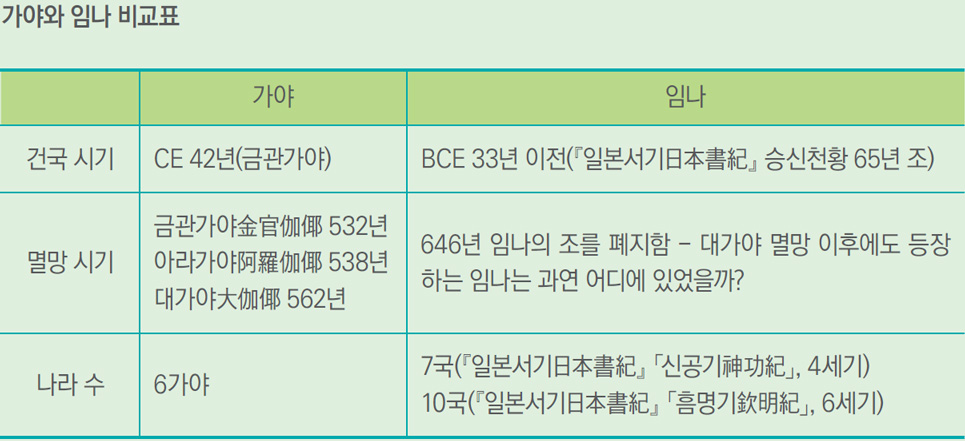

소위 ‘임나일본부설任那日本府說’이란 것이 있다. 일본이 고대에 임나(=가야)를 중심으로 한반도 남부를 200여 년간 지배했다는 주장이다. 일본 측은 이 주장이 대두되게 된 근거의 하나로 광개토태왕릉비문 내용을 들고 있다. 하지만 이는 그 비문 내용을 억지로 해석해 갖다 붙이는 것에 불과하다.

우선 이 광개토태왕릉비는 일본인에 의해 처음 발견되었다. 일본은 이를 조사한 뒤, “일본은 김해를 중심으로 임나일본부를 두어 한반도 남부를 지배했다. 전성기에는 신라와 백제의 영역 대부분까지 일본의 지배 아래 있었다.”는 소위 ‘임나일본부설’을 주장했다. 이는 1960년대 초까지 일본의 한반도 지배를 정당화하는 역사적 근거로 정설처럼 주장되었다.

하지만 1963년 북한의 김석형이 반박을 내놓은 뒤 이는 무너졌다. 당시 ‘일본日本’이라는 나라는 없었다. 그들은 ‘왜倭’였다. 일본이란 국명 자체도 가야가 망한 뒤 한참 뒤인 670년에 생긴 것이다. 백제가 멸망하고 홀로서기에 나선 백제의 후손들이 국호를 ‘일본’으로 바꿔 지금까지 온 것이다. 이미 여기에서 ‘임나일본부’라는 말이 성립하지 않는다.

그리고 당시 왜는 혼슈本州의 서쪽 일부 지역만 지배하고 있을 만큼 세력이 미약했고, 한반도와 인접한 곳인 대마도對馬島와 규슈九州 출신들이 백제나 신라, 가야 세력에 종속되어 있었다고 봐야 할 것이다.

그런데 땅이 몇 배나 넓고 기술 수준도 훨씬 더 뛰어난 지역을 바다를 건너와 지배할 수 있었다는 말인가? 특히 김해의 철과 도기가 일본으로 건너가 국가 발전에 도움을 주었다는 점은 일본 사학계도 인정하는데 말이다. 백번 양보해서 가야에 주재하는 왜인들의 대표부 같은 게 있어서 ‘임나 왜부’, ‘가야 왜부’라고 했다면 이해해 볼 소지는 있는데, 식민지로 지배하는 영토였다고 하는 건 말도 되지 않은 일이다.

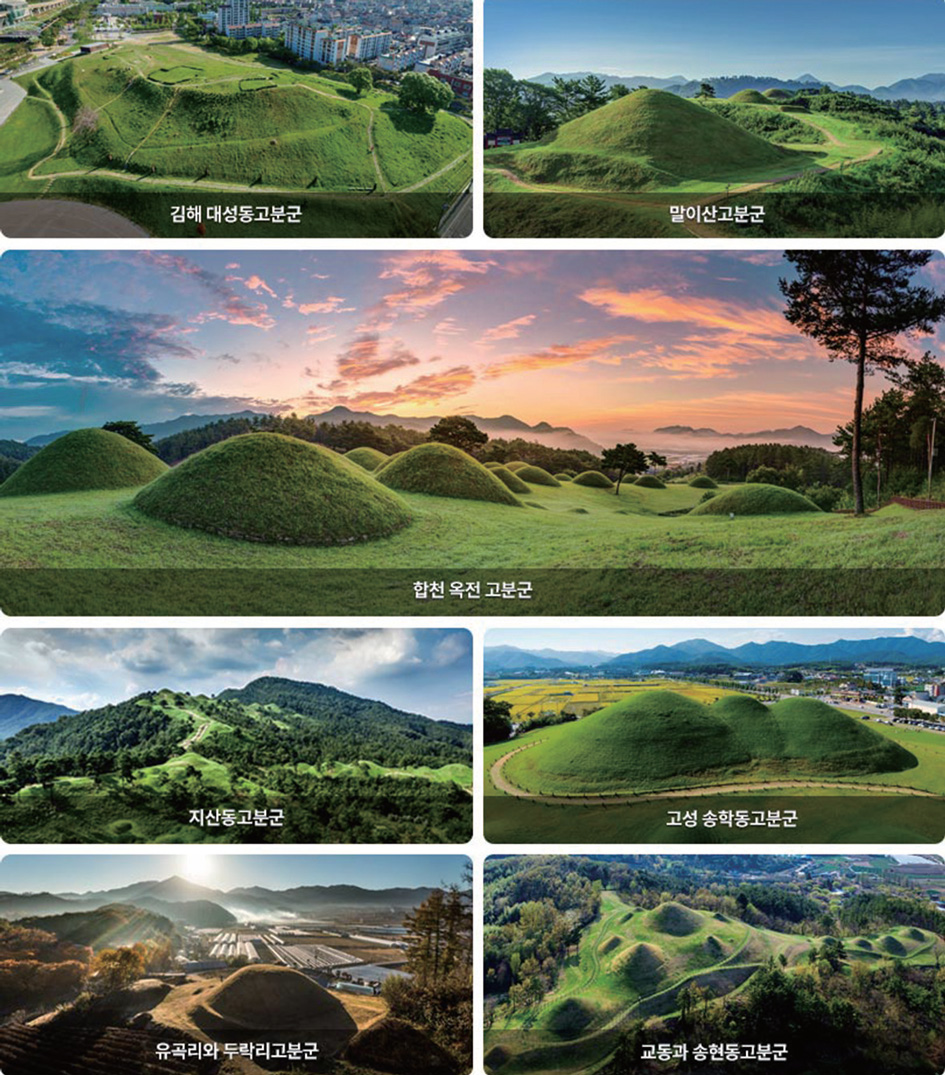

그러나 여전히 우리 사학계를 지배하는 친일 매국 사학은 일본의 “고대 한반도 남부가 일본땅이었다.”라는 주장에 동조하는 모양을 취하고 있다. 최근 6가야 중 유네스크 문화유산에 등재된 가야 고분군은 김해 가락국과 대가야, 아라가야, 소가야의 가야 고분군으로 고령가야와 성산가야 고분군이 배제되어 많은 지적을 받았다. 고령가야는 대일 항쟁기 일본인 학자들이 그 존재를 부정함에 따라 광복 후 그 학맥들에 의해 현재까지 철저히 부정되었고, 성산가야는 해당 가야 고분군에서 신라 유물이 많이 출토된다는 이유로 가야 문화에서 배제하려는 학계 일부의 주장이 그대로 먹혀들어 간 것이다.

대신에 대가야 영역의 창녕 비화가야 고분군이 등재되었고, 남원과 합천의 가야 고분군을 별도의 국가로 주장하며 『일본서기日本書紀』의 임나 지명인 ‘다라’多羅와 ‘기문’己文으로 등재하려 했다. 그러나 이를 알게 된 지역 시민들의 반대로 『일본서기』 지명은 삭제되었으며, 합천 고분군은 ‘쌍책 지역 일대의 가야 정치체’로 남원은 ‘운봉고원 일대 가야 정치체’로 표기되어 등재되었다.

위서가 확실한 『일본서기』의 지명으로 가야 고분군을 등재하려는 시도는 아직도 횡행하는 친일 매국 사학이 한국사에 여전히 자리 잡고 있다는 것을 의미한다. 더 황당한 점은 영문 위키피디아를 비롯해, 서구에서 통용되는 백과사전이나 기타 문헌에는 임나일본부설이 버젓이 올라와 있다는 사실이다. 우리 대한 국민들이 가야에 대한 관심을 꾸준하게 가져야 이러한 사실무근의 설이 사라질 것이다.

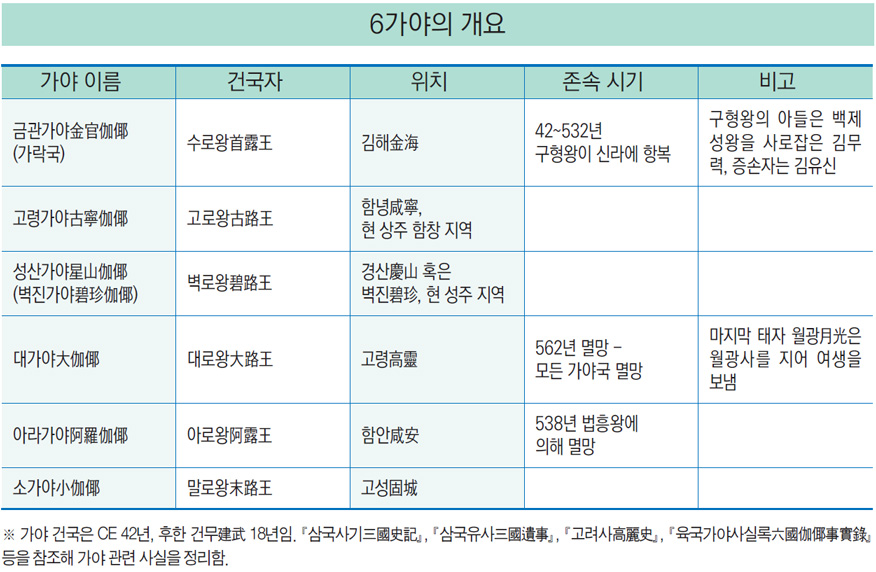

가야伽倻(가락駕洛) 제국의 특징은 김수로와 다섯 형제가 여섯 개 국가를 만들었다는 점이다. 각기 왕을 칭하되 대표가 되는 총왕總王은 금관가야의 김수로로 하는 연맹체 국가였다고 보고 있다. 금관가야는 광개토태왕의 남진 사건 이후 확실히 몰락했고, 532년 신라 법흥왕 때 구형왕仇衡王이 항복하면서 멸망하였다.

신라는 구형왕 일가족을 극진히 대접했다. 구형왕에게 상등上等의 지위를 내렸고, 본국을 식읍食邑으로 삼게 하였다. 가야 왕족을 진골에 편입시키고, 이들을 신김씨新金氏로 칭성하게 하면서 신라 왕족에 준하는 대우를 해 주었다. 구형왕의 차남 김무력金武力은 이후 진흥왕眞興王 때 백제와의 전쟁에서 백제 중흥의 군주인 성왕聖王을 붙잡아 처형하는 등 큰 무공을 세우고 각간角干(재상)의 벼슬에까지 올랐다. 이 김무력의 손자가 바로 김유신金庾信이었다. 그리고 손녀 김문희는 김춘추金春秋와 혼인해 신라의 왕비가 되었고, 그 아들 문무왕文武王은 고구려와 백제를 모두 통합하여 북쪽의 대진국大震國과 함께 남북국 시대를 열었다.

가야는 그 존속 기간만 보면 고려, 조선과 비슷한 국가인데, 역사 기록은 너무 허망하다. 다만 김무력-김유신으로 이어지며 신라를 한 차원 높은 대국으로 밀어 올리는 주역이 된 금관가야 왕실의 후예들은 김해 김씨를 이루어 오늘날 한국에서 가장 많은 성씨에 올랐다. 신라 왕실의 후예인 경주 김씨보다 두 배 이상 많다.

가야는 스스로 역사를 기록으로 남기지 못했다. 『삼국사기』에도 편제상 배제되어 있을 뿐이고, 신라 중심의 삼국 역사에 기대어 그 조각들을 주워 모을 수밖에 없는 실정이다. 사관士官으로서 김부식을 비롯한 고려 지식인의 중대한 실책은 가야와 대진국의 역사를 기술하지 않은 것이다. 다만 고려 문종文宗 때 지금의 김해 지역인 금관주金官州의 지사知事를 지낸 문인이 저술한 「가락국기駕洛國記」가 있었다고 하나 전하지 못하고, 그 일부가 삼국유사에 간략히 발췌되어서 가야 역사의 내용을 파편적으로 이해할 뿐이다.

이 점을 이용해서 일본은 자신들의 역사를 미화시키기 위해 왜곡, 과장이 심한 『일본서기』 내용을 들이밀면서 소위 임나任那(미마나)에 일본부가 설치되었다며 일본의 대한大韓에 대한 식민 지배의 역사적 정당성을 우기고 있고, 그 망령은 여전히 한국 사학계를 지배하고 있다.

그런데 안타깝게도 현재 복원되고 관리되는 고분군은 전체 고분의 10퍼센트 정도도 되지 않을 것이다. 거의 대부분의 가야 고분군은 방치되고, 도굴법들의 범죄 실습장으로 활용되는 등 무주공산의 보물 창고가 되어 버렸다. 한국 사학계가 부정하는 상주 함창 지역의 가야 고분군은 도굴범들이 동네에 들어와 살면서 계속 도굴을 해 파낸 유물을 오랜 시간 리어카로 실어 나르는 모습을 직접 주민들이 보았다고 한다. 지역 시장이 열릴 때면 수많은 가야 토기와 가야의 칼 등이 길가에서 매매될 정도였다는 것이다.

가야의 영역은 어디일까를 살펴보면 특이한 것을 알 수 있다. 가야 제국은 낙동강洛東江을 중심으로 자리 잡고 있다. 가야는 낙동강 수계의 위에서부터 아래까지를 장악하고 있다. 낙동강의 본래 이름은 황산강黃山江이었는데, 가야 제국이 들어서면서 ‘가락의 동쪽 강’이란 의미로 낙동강洛東江이라 불렀다고 한다. 「가락국기」에는 가야 영역을 다음과 같이 전한다.

이는 낙동강 전역과 서남쪽은 남해, 서북쪽은 지리산, 동북쪽은 가야산인데, 문제는 국미國尾이다. 국미에 대해 현 사학계에서는 그동안 ‘나라의 끝’ 정도로만 번역해 왔다. 그러나 사료의 기록은 모두 지명을 말하고 있기 때문에 국미 역시 지명이어야 한다. 이를 밝혀 주는 사서가 있으니 바로 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 〈고구려국본기高句麗國本紀〉이다. 〈고구려국본기〉에는 임나를 언급하면서, 국미는 대마도 서북쪽에 위치하고 있음을 밝히고 있다.

임나자 본재대마도서북계 북조해 유치왈국미성

任那者는 本在對馬島西北界하니 北阻海하고 有治曰國尾城이오

임나는 본래 대마도의 서북 경계에 위치하여 북쪽은 바다에 막혀 있으며, 다스리는 곳을 국미성國尾城이라 했다.

- 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 〈고구려국본기高句麗國本紀〉

즉 임나는 한반도가 아닌 대마도에 있었다는 것이다. 이 기록을 통해 가야는 낙동강과 주변 남강, 섬진강 수계를 활용하여 영역을 확장하였고, 대마도의 서북쪽에도 진출했던 해상 왕국이었음을 알게 해 준다.

가야의 문화는 철기鐵器 문화로 대표된다. 가야의 철정鐵鋌은 주변국이 수입해 쓸 정도 발전된 제철 기술로 철기를 생산했다. 초기에는 섭씨 1,000도 전후의 화력으로 연철을 만들어 단철鍛鐵을 생산하는 방식이 활용되었으나, 기술이 발전함에 따라 섭씨 1,200도 이상의 고온으로 초강법炒鋼法을 써서 대량 생산을 할 수 있었던 것으로 보인다.

가락국의 김해철산金海鐵山, 대가야의 야로철산冶爐鐵山(합천군 야로면), 황산철산黃山鐵山, 척지산철산尺旨山鐵山(산청군), 모대리毛臺里, 사철광沙鐵鑛 등과 아라가야 주위에 있는 대곡철산大谷鐵山, 창원철산昌原鐵山, 그리고 소가야 지역인 고성固城의 천성철산 등을 중심으로 철의 생산이 활발했던 것으로 연구되고 있다. 하지만 철의 왕국 가야는 너무나 조용히 역사에서 사라져 버렸다.

김유신 등 가야계 장수들의 활약에 힘입어 삼한 통일을 이룬 뒤, 김해는 금관소경金官小京이 되었다. 757년 경덕왕이 지명을 개편하면서 김해경金海京으로 바뀌어 비로소 김해라는 이름을 얻었다.

그런데 940년 고려 태조 왕건이 김해 지명은 그대로 두되 부府로 격하시키고, 얼마 뒤에는 임해현臨海縣으로 만들어 홀대했다. 이유는 확실하지 않다. 다만 개성의 해상 상인 출신이었던 왕건은 남해 지역의 김해 해상 상인들과 상권 다툼에서 생긴 앙금이 남아서 그랬을 수도 있다. 아니면 신라의 경주 김씨를 우대하기로 했는데, 여기에 김해 김씨까지 우대하면 고려가 지나치게 신라 위주로 돌아갈 가능성을 경계했는지도 모른다.

바로 석전石戰, 돌싸움이었다. 김해에서는 매년 4월 초파일부터 아이들이 무리로 모여서 석전을 연습하였고, 단옷날이 되면 장정들이 모여서 두 패로 나누어 석전을 했다. 승패가 정해진 다음에야 그만두는데, 비록 죽거나 다쳐도 괘념치 않았다고 한다. 1510년(경오년) 삼포왜란 당시 왜구를 정벌할 때, 김해의 돌 잘 던지는 자들을 앞에 세웠다고 할 정도였다(출처: 신증동국여지승람新增東國輿地勝覽 32권 김해도호부金海都護府 편).

대보름에 석전을 벌이는 관습은 삼국 시대부터 내려왔고 여러 지방에서 행해졌는데, 훈련까지 할 정도로 돌싸움에 진심이었던 김해이다. 김해 사람들은 대마도 정벌이나 삼포왜란 진압 때 차출되어 갈 정도였다. 임진왜란 초기에는 적은 숫자를 가지고 왜군의 기세를 세 번이나 잘 막아 냈는데, 김해 남문 수문장에 임명된 지휘관 초계군수 이유검李惟儉이 혼자 달아나 버리는 바람에 패배하는 사건이 발생하기도 했다.

이후 김해는 염전업과 상업으로 쏠쏠한 재미를 보는 부촌이었다가, 대일 항쟁기에는 바다가 육지로 바뀌고, 산업화도 부산과 울산 등지에 밀리고 말았다. 다만 김해평야가 새로 떠오르면서 농업 선진 도시로 새롭게 자리매김해 가고 있다. 수로왕의 이야기가 담긴 구지봉龜旨峯 옆도 비옥한 농업 지대로 바뀌어, 경남의 다른 도시에서 농업 방식에 대해 견학을 올 정도로 높은 생산력을 자랑하고 있다.

최근에는 부산의 땅값 등을 이유로 김해로 옮겨 오는 공장들이 늘었다고 한다. 여기에 대한민국 제16대 대통령이었던 노무현이 태어나고 사망한 김해는 3.1 운동과 4.19 혁명 및 6.10 항쟁의 서울, 5.18 민주화 운동의 광주, 부마민주항쟁의 부산과 마산처럼 어느새 민주화의 성지 비슷한 위상이 되었다. 김해 봉하 마을은 서울 동작동 현충원, 광주 망월동 묘역처럼 정치인들이 중요한 일이 있을 때마다 찾아와 참배하는 곳이 되었다. ■

역시 그들은 일본의 조선 침략 근거로 소위 「임나일본부설」을 창조해 냈다. 이 설은 『삼국유사』 원본까지 조작한 이마니시 류今西龍와 명성황후 살해에 앞장선 아유카이 후사노신鮎貝房之進과 같은 인물들의 조작과 왜곡으로 더욱 확고해 졌다. 특히 해방 이후 조선사편수회 출신인 스에마쓰 야스카즈末松保和는 「임나가야설」과 「임나한반도설」을 구체적으로 그려낸 『임나흥망사任那興亡史』라는 책을 출간하여 우리의 강단 사학계에 큰 영향을 미쳤다. 그는 한국을 드나들며 우리 학계에 깊이 관여했고, 결국 식민 사학을 청산하지 못한 강단 사학은 여전히 가야의 별칭이 ‘임나’라고 주장하며 가야가 곧 임나임을 단언하고 있다.

가야사 사료 정리집 중 가장 오래된 임나 기록으로 나오는 『역사집략歷史輯略』(김택영, 1905)이라는 역사서에는 “BCE 157년 임나가 마한에 조공을 한다.”라는 기록이 있다. 이 기록은 고대 문헌을 그대로 인용한 것으로, 김택영은 “어떻게 삼한 초기에 이미 임나라는 나라가 있는가?”라는 의문을 제기한다. 최근 철저한 사료 검증과 답사 등을 통해서 임나는 지금의 대마도對馬島(쓰시마섬)라는 주장이 유력하다(이병선, 문정창, 최재석, 윤창열 등이 주장). 하지만 우리 학계는 이런 주장을 없는 듯이 무시하고 있다.

바다를 잃어버린 김해

경상남도 김해金海는 본래 번영했던 해안 도시였다. 그러나 두 번에 걸친 행정적 조치로 바다를 잃어버린 내륙 도시가 되어 버렸다. 왜 그런지 그 이유를 찾아보자.

가야伽倻가 세워지기 전 김해평야는 물 밑에 있었던 것 같다. 지금 김해시 중심가인 봉황동鳳凰洞 유적에서 패총貝冢(먹고 버린 조개무지)이 나와서 그 인근까지가 해변 모래밭이었음을 짐작해 볼 수 있다. 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』 등에 따른 가야의 건국 이야기도 이곳이 바다를 끼고 있었음을 알게 해 준다.

서기 42년(신라 유리왕 19년) 변한의 아홉 부족장[간干]들이 계시와 함께 하늘에서 내려오는 금궤를 받았다. 금궤 속에는 알이 들어 있었고, 거기서 태어난 아기를 임금으로 세우니 바로 김수로金首露왕이다. 그는 머나먼 나라 인도의 아유타에서 온 허황옥許皇玉과 혼인했다. 허황옥 일행이 탄 배는 김해 해변에 닿았다고 하니 그 당시는 물론이고 사서로 기록될 무렵인 고려 말기까지 김해에는 배가 드나들 항구와 해변이 있었을 것이다. 그러다 자연적인 축소 과정이 있었다. 지질학자들은 7세기쯤 해변이 소택지沼澤地로 전환되는 현상이 나타나기 시작했음을 밝혀냈다. 그렇다고 아예 바다가 없어지진 않는다.

바다가 없어진 첫 번째 행정적 조치는 1930년대 대일 항쟁기 때이다. 일제는 낙동강 하구에 둑을 쌓고 인위적으로 물길을 막아 바닷물이 빠지도록 만들었다. 여기에 간척干拓 사업도 벌였다. 쌀 생산지 마련을 위해서였다. 일제는 한반도를 차지한 뒤 부산, 인천, 원산, 함흥 등을 잇달아 뜯어고쳐서 자신들 이익에 부합하게 만들었는데 가장 크게 손본 도시가 바로 김해로, 많은 김해 지역을 부산 지역에 편입시켰다. 그러다 1989년 바다와 닿아 있던 녹산면과 가락면이 부산으로 편입되어 녹산동, 가락동으로 바뀌면서 김해는 완전한 내륙 도시가 되고 말았다.

18세기 전반까지 낙동강洛東江과 김해 칠성포七星浦 등의 물길을 장악하는 곳에 위치한 김해는 바다와 육지의 이익을 모두 챙기는 풍요의 땅이었다. 하지만 이후 김해는 바다를 잃었을 뿐 아니라 나라도 잃었다. 우리는 고구려, 백제, 신라와 어깨를 나란히 했던 고대 국가 가야를 잃어버릴 위기에 처해 있음을 인지해야 한다. 이제 그 이야기를 하려 한다.

금관가야의 수수께끼

금관가야는 신라新羅와 친한 관계였다. 금관가야의 중심지였던 봉황토성, 대성동 고분군 등에서 신라 계통의 유물이 많이 출토되고 있기 때문이다. 상대적으로 신라와 대립적인 관계를 지닌 가야는 고령高靈을 중심으로 하는 대가야大伽倻였다.

그러나 금관가야는 신라와 정면충돌하는 선택을 했고, 이로 인해 가야 운명이 뒤바뀌게 된다. 바로 동북아시아의 절대 패자 광개토태왕廣開土太王의 등장으로 시작된 동아시아 전역의 역학 관계가 뒤집히기 시작한 것이다. 399년에서 400년 사이, 가야와 백제 그리고 왜는 신라를 침공하였고, 고구려는 신라를 구원하기 위해 원병을 보냈다. 광개토태왕릉비문廣開土太王陵碑文에는 이 사실이 기록되어 있는데 다음과 같다.

영락 10년 경자년에 보병과 기병 5만으로 신라를 구원하도록 했다. 남거성男居城에서 신라성新羅城에 이르기까지 왜가 가득했다. 관군이 이르니, 왜가 퇴각했다. 그 뒤를 급히 쫓아 임나가라의 종발성에 이르니, 성이 곧 항복했다.

여기서 임나가라가 어느 나라인지에 대해서 의견이 통일되어 있지 않다. 하지만 임나가라는 금관가야라고 봐야 할 것이다. 대가야라면 바다에 접해 있지 않은데, 왜가 그쪽으로 도주했을 리가 없기 때문이다. 금관가야가 백제와 손을 잡고 왜의 병력을 끌어들였지만, 고구려군에게 참패해 항복했다. 그 결과 신라는 멸망의 위기에서 구원을 받았으며, 반대로 금관가야는 쇠퇴의 길을 걷게 된 것이다.

소위 임나일본부설과 가야 인식의 현주소

소위 ‘임나일본부설任那日本府說’이란 것이 있다. 일본이 고대에 임나(=가야)를 중심으로 한반도 남부를 200여 년간 지배했다는 주장이다. 일본 측은 이 주장이 대두되게 된 근거의 하나로 광개토태왕릉비문 내용을 들고 있다. 하지만 이는 그 비문 내용을 억지로 해석해 갖다 붙이는 것에 불과하다.

우선 이 광개토태왕릉비는 일본인에 의해 처음 발견되었다. 일본은 이를 조사한 뒤, “일본은 김해를 중심으로 임나일본부를 두어 한반도 남부를 지배했다. 전성기에는 신라와 백제의 영역 대부분까지 일본의 지배 아래 있었다.”는 소위 ‘임나일본부설’을 주장했다. 이는 1960년대 초까지 일본의 한반도 지배를 정당화하는 역사적 근거로 정설처럼 주장되었다.

하지만 1963년 북한의 김석형이 반박을 내놓은 뒤 이는 무너졌다. 당시 ‘일본日本’이라는 나라는 없었다. 그들은 ‘왜倭’였다. 일본이란 국명 자체도 가야가 망한 뒤 한참 뒤인 670년에 생긴 것이다. 백제가 멸망하고 홀로서기에 나선 백제의 후손들이 국호를 ‘일본’으로 바꿔 지금까지 온 것이다. 이미 여기에서 ‘임나일본부’라는 말이 성립하지 않는다.

그리고 당시 왜는 혼슈本州의 서쪽 일부 지역만 지배하고 있을 만큼 세력이 미약했고, 한반도와 인접한 곳인 대마도對馬島와 규슈九州 출신들이 백제나 신라, 가야 세력에 종속되어 있었다고 봐야 할 것이다.

그런데 땅이 몇 배나 넓고 기술 수준도 훨씬 더 뛰어난 지역을 바다를 건너와 지배할 수 있었다는 말인가? 특히 김해의 철과 도기가 일본으로 건너가 국가 발전에 도움을 주었다는 점은 일본 사학계도 인정하는데 말이다. 백번 양보해서 가야에 주재하는 왜인들의 대표부 같은 게 있어서 ‘임나 왜부’, ‘가야 왜부’라고 했다면 이해해 볼 소지는 있는데, 식민지로 지배하는 영토였다고 하는 건 말도 되지 않은 일이다.

그러나 여전히 우리 사학계를 지배하는 친일 매국 사학은 일본의 “고대 한반도 남부가 일본땅이었다.”라는 주장에 동조하는 모양을 취하고 있다. 최근 6가야 중 유네스크 문화유산에 등재된 가야 고분군은 김해 가락국과 대가야, 아라가야, 소가야의 가야 고분군으로 고령가야와 성산가야 고분군이 배제되어 많은 지적을 받았다. 고령가야는 대일 항쟁기 일본인 학자들이 그 존재를 부정함에 따라 광복 후 그 학맥들에 의해 현재까지 철저히 부정되었고, 성산가야는 해당 가야 고분군에서 신라 유물이 많이 출토된다는 이유로 가야 문화에서 배제하려는 학계 일부의 주장이 그대로 먹혀들어 간 것이다.

대신에 대가야 영역의 창녕 비화가야 고분군이 등재되었고, 남원과 합천의 가야 고분군을 별도의 국가로 주장하며 『일본서기日本書紀』의 임나 지명인 ‘다라’多羅와 ‘기문’己文으로 등재하려 했다. 그러나 이를 알게 된 지역 시민들의 반대로 『일본서기』 지명은 삭제되었으며, 합천 고분군은 ‘쌍책 지역 일대의 가야 정치체’로 남원은 ‘운봉고원 일대 가야 정치체’로 표기되어 등재되었다.

위서가 확실한 『일본서기』의 지명으로 가야 고분군을 등재하려는 시도는 아직도 횡행하는 친일 매국 사학이 한국사에 여전히 자리 잡고 있다는 것을 의미한다. 더 황당한 점은 영문 위키피디아를 비롯해, 서구에서 통용되는 백과사전이나 기타 문헌에는 임나일본부설이 버젓이 올라와 있다는 사실이다. 우리 대한 국민들이 가야에 대한 관심을 꾸준하게 가져야 이러한 사실무근의 설이 사라질 것이다.

가락 제국의 특징

가야伽倻(가락駕洛) 제국의 특징은 김수로와 다섯 형제가 여섯 개 국가를 만들었다는 점이다. 각기 왕을 칭하되 대표가 되는 총왕總王은 금관가야의 김수로로 하는 연맹체 국가였다고 보고 있다. 금관가야는 광개토태왕의 남진 사건 이후 확실히 몰락했고, 532년 신라 법흥왕 때 구형왕仇衡王이 항복하면서 멸망하였다.

신라는 구형왕 일가족을 극진히 대접했다. 구형왕에게 상등上等의 지위를 내렸고, 본국을 식읍食邑으로 삼게 하였다. 가야 왕족을 진골에 편입시키고, 이들을 신김씨新金氏로 칭성하게 하면서 신라 왕족에 준하는 대우를 해 주었다. 구형왕의 차남 김무력金武力은 이후 진흥왕眞興王 때 백제와의 전쟁에서 백제 중흥의 군주인 성왕聖王을 붙잡아 처형하는 등 큰 무공을 세우고 각간角干(재상)의 벼슬에까지 올랐다. 이 김무력의 손자가 바로 김유신金庾信이었다. 그리고 손녀 김문희는 김춘추金春秋와 혼인해 신라의 왕비가 되었고, 그 아들 문무왕文武王은 고구려와 백제를 모두 통합하여 북쪽의 대진국大震國과 함께 남북국 시대를 열었다.

가야는 그 존속 기간만 보면 고려, 조선과 비슷한 국가인데, 역사 기록은 너무 허망하다. 다만 김무력-김유신으로 이어지며 신라를 한 차원 높은 대국으로 밀어 올리는 주역이 된 금관가야 왕실의 후예들은 김해 김씨를 이루어 오늘날 한국에서 가장 많은 성씨에 올랐다. 신라 왕실의 후예인 경주 김씨보다 두 배 이상 많다.

가야는 스스로 역사를 기록으로 남기지 못했다. 『삼국사기』에도 편제상 배제되어 있을 뿐이고, 신라 중심의 삼국 역사에 기대어 그 조각들을 주워 모을 수밖에 없는 실정이다. 사관士官으로서 김부식을 비롯한 고려 지식인의 중대한 실책은 가야와 대진국의 역사를 기술하지 않은 것이다. 다만 고려 문종文宗 때 지금의 김해 지역인 금관주金官州의 지사知事를 지낸 문인이 저술한 「가락국기駕洛國記」가 있었다고 하나 전하지 못하고, 그 일부가 삼국유사에 간략히 발췌되어서 가야 역사의 내용을 파편적으로 이해할 뿐이다.

이 점을 이용해서 일본은 자신들의 역사를 미화시키기 위해 왜곡, 과장이 심한 『일본서기』 내용을 들이밀면서 소위 임나任那(미마나)에 일본부가 설치되었다며 일본의 대한大韓에 대한 식민 지배의 역사적 정당성을 우기고 있고, 그 망령은 여전히 한국 사학계를 지배하고 있다.

가야 고분들

그런데 안타깝게도 현재 복원되고 관리되는 고분군은 전체 고분의 10퍼센트 정도도 되지 않을 것이다. 거의 대부분의 가야 고분군은 방치되고, 도굴법들의 범죄 실습장으로 활용되는 등 무주공산의 보물 창고가 되어 버렸다. 한국 사학계가 부정하는 상주 함창 지역의 가야 고분군은 도굴범들이 동네에 들어와 살면서 계속 도굴을 해 파낸 유물을 오랜 시간 리어카로 실어 나르는 모습을 직접 주민들이 보았다고 한다. 지역 시장이 열릴 때면 수많은 가야 토기와 가야의 칼 등이 길가에서 매매될 정도였다는 것이다.

가야의 영역

가야의 영역은 어디일까를 살펴보면 특이한 것을 알 수 있다. 가야 제국은 낙동강洛東江을 중심으로 자리 잡고 있다. 가야는 낙동강 수계의 위에서부터 아래까지를 장악하고 있다. 낙동강의 본래 이름은 황산강黃山江이었는데, 가야 제국이 들어서면서 ‘가락의 동쪽 강’이란 의미로 낙동강洛東江이라 불렀다고 한다. 「가락국기」에는 가야 영역을 다음과 같이 전한다.

동쪽은 황산강, 서남쪽은 창해, 서북쪽은 지리산, 동북쪽은 가야산이며 남쪽은 국미이다. (東以黃山江 西南以滄海 西北以地理山 東北以伽耶山 南以爲國尾)

이는 낙동강 전역과 서남쪽은 남해, 서북쪽은 지리산, 동북쪽은 가야산인데, 문제는 국미國尾이다. 국미에 대해 현 사학계에서는 그동안 ‘나라의 끝’ 정도로만 번역해 왔다. 그러나 사료의 기록은 모두 지명을 말하고 있기 때문에 국미 역시 지명이어야 한다. 이를 밝혀 주는 사서가 있으니 바로 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 〈고구려국본기高句麗國本紀〉이다. 〈고구려국본기〉에는 임나를 언급하면서, 국미는 대마도 서북쪽에 위치하고 있음을 밝히고 있다.

임나자 본재대마도서북계 북조해 유치왈국미성

任那者는 本在對馬島西北界하니 北阻海하고 有治曰國尾城이오

임나는 본래 대마도의 서북 경계에 위치하여 북쪽은 바다에 막혀 있으며, 다스리는 곳을 국미성國尾城이라 했다.

- 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 〈고구려국본기高句麗國本紀〉

즉 임나는 한반도가 아닌 대마도에 있었다는 것이다. 이 기록을 통해 가야는 낙동강과 주변 남강, 섬진강 수계를 활용하여 영역을 확장하였고, 대마도의 서북쪽에도 진출했던 해상 왕국이었음을 알게 해 준다.

가야의 철기 문화

가야의 문화는 철기鐵器 문화로 대표된다. 가야의 철정鐵鋌은 주변국이 수입해 쓸 정도 발전된 제철 기술로 철기를 생산했다. 초기에는 섭씨 1,000도 전후의 화력으로 연철을 만들어 단철鍛鐵을 생산하는 방식이 활용되었으나, 기술이 발전함에 따라 섭씨 1,200도 이상의 고온으로 초강법炒鋼法을 써서 대량 생산을 할 수 있었던 것으로 보인다.

가락국의 김해철산金海鐵山, 대가야의 야로철산冶爐鐵山(합천군 야로면), 황산철산黃山鐵山, 척지산철산尺旨山鐵山(산청군), 모대리毛臺里, 사철광沙鐵鑛 등과 아라가야 주위에 있는 대곡철산大谷鐵山, 창원철산昌原鐵山, 그리고 소가야 지역인 고성固城의 천성철산 등을 중심으로 철의 생산이 활발했던 것으로 연구되고 있다. 하지만 철의 왕국 가야는 너무나 조용히 역사에서 사라져 버렸다.

신라 이후 김해 이야기

김유신 등 가야계 장수들의 활약에 힘입어 삼한 통일을 이룬 뒤, 김해는 금관소경金官小京이 되었다. 757년 경덕왕이 지명을 개편하면서 김해경金海京으로 바뀌어 비로소 김해라는 이름을 얻었다.

그런데 940년 고려 태조 왕건이 김해 지명은 그대로 두되 부府로 격하시키고, 얼마 뒤에는 임해현臨海縣으로 만들어 홀대했다. 이유는 확실하지 않다. 다만 개성의 해상 상인 출신이었던 왕건은 남해 지역의 김해 해상 상인들과 상권 다툼에서 생긴 앙금이 남아서 그랬을 수도 있다. 아니면 신라의 경주 김씨를 우대하기로 했는데, 여기에 김해 김씨까지 우대하면 고려가 지나치게 신라 위주로 돌아갈 가능성을 경계했는지도 모른다.

돌싸움에 진심인 김해 사람들

바로 석전石戰, 돌싸움이었다. 김해에서는 매년 4월 초파일부터 아이들이 무리로 모여서 석전을 연습하였고, 단옷날이 되면 장정들이 모여서 두 패로 나누어 석전을 했다. 승패가 정해진 다음에야 그만두는데, 비록 죽거나 다쳐도 괘념치 않았다고 한다. 1510년(경오년) 삼포왜란 당시 왜구를 정벌할 때, 김해의 돌 잘 던지는 자들을 앞에 세웠다고 할 정도였다(출처: 신증동국여지승람新增東國輿地勝覽 32권 김해도호부金海都護府 편).

대보름에 석전을 벌이는 관습은 삼국 시대부터 내려왔고 여러 지방에서 행해졌는데, 훈련까지 할 정도로 돌싸움에 진심이었던 김해이다. 김해 사람들은 대마도 정벌이나 삼포왜란 진압 때 차출되어 갈 정도였다. 임진왜란 초기에는 적은 숫자를 가지고 왜군의 기세를 세 번이나 잘 막아 냈는데, 김해 남문 수문장에 임명된 지휘관 초계군수 이유검李惟儉이 혼자 달아나 버리는 바람에 패배하는 사건이 발생하기도 했다.

지금의 김해

이후 김해는 염전업과 상업으로 쏠쏠한 재미를 보는 부촌이었다가, 대일 항쟁기에는 바다가 육지로 바뀌고, 산업화도 부산과 울산 등지에 밀리고 말았다. 다만 김해평야가 새로 떠오르면서 농업 선진 도시로 새롭게 자리매김해 가고 있다. 수로왕의 이야기가 담긴 구지봉龜旨峯 옆도 비옥한 농업 지대로 바뀌어, 경남의 다른 도시에서 농업 방식에 대해 견학을 올 정도로 높은 생산력을 자랑하고 있다.

최근에는 부산의 땅값 등을 이유로 김해로 옮겨 오는 공장들이 늘었다고 한다. 여기에 대한민국 제16대 대통령이었던 노무현이 태어나고 사망한 김해는 3.1 운동과 4.19 혁명 및 6.10 항쟁의 서울, 5.18 민주화 운동의 광주, 부마민주항쟁의 부산과 마산처럼 어느새 민주화의 성지 비슷한 위상이 되었다. 김해 봉하 마을은 서울 동작동 현충원, 광주 망월동 묘역처럼 정치인들이 중요한 일이 있을 때마다 찾아와 참배하는 곳이 되었다. ■

가야는 임나인가?

메이지유신明治維新 이후 호시탐탐 조선을 침략하려 했던 일본군 참모본부는 1882년 『임나고고任那稿考』와 『임나명고任那名考』라는 책을 출간하였다. 이들은 가야가 임나이자 야마토大和 왜倭의 식민지라고 주장하는 책들이다. 군대에서 남의 나라 역사에 관련된 책을 만들었다는 것은 침략 명분을 조성하려는 의도라고 봐야 할 것이다.역시 그들은 일본의 조선 침략 근거로 소위 「임나일본부설」을 창조해 냈다. 이 설은 『삼국유사』 원본까지 조작한 이마니시 류今西龍와 명성황후 살해에 앞장선 아유카이 후사노신鮎貝房之進과 같은 인물들의 조작과 왜곡으로 더욱 확고해 졌다. 특히 해방 이후 조선사편수회 출신인 스에마쓰 야스카즈末松保和는 「임나가야설」과 「임나한반도설」을 구체적으로 그려낸 『임나흥망사任那興亡史』라는 책을 출간하여 우리의 강단 사학계에 큰 영향을 미쳤다. 그는 한국을 드나들며 우리 학계에 깊이 관여했고, 결국 식민 사학을 청산하지 못한 강단 사학은 여전히 가야의 별칭이 ‘임나’라고 주장하며 가야가 곧 임나임을 단언하고 있다.

가야사 사료 정리집 중 가장 오래된 임나 기록으로 나오는 『역사집략歷史輯略』(김택영, 1905)이라는 역사서에는 “BCE 157년 임나가 마한에 조공을 한다.”라는 기록이 있다. 이 기록은 고대 문헌을 그대로 인용한 것으로, 김택영은 “어떻게 삼한 초기에 이미 임나라는 나라가 있는가?”라는 의문을 제기한다. 최근 철저한 사료 검증과 답사 등을 통해서 임나는 지금의 대마도對馬島(쓰시마섬)라는 주장이 유력하다(이병선, 문정창, 최재석, 윤창열 등이 주장). 하지만 우리 학계는 이런 주장을 없는 듯이 무시하고 있다.

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『월간 대한사랑 2024년 12월호』, 윤창열, 2024, 대한사랑

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『월간 대한사랑 2024년 12월호』, 윤창열, 2024, 대한사랑

© 월간개벽. All rights reserved.