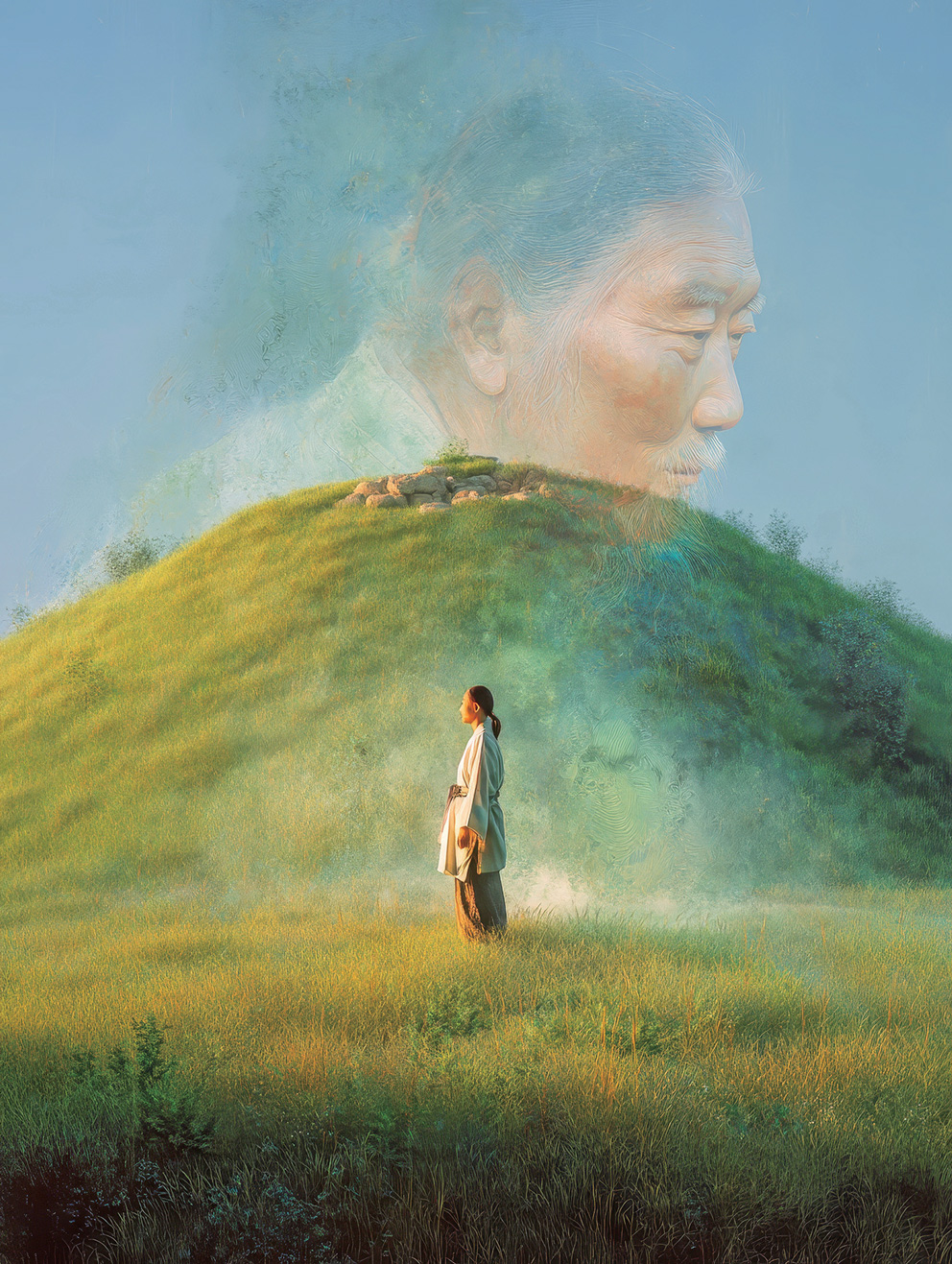

AI와 나눈 다섯 가지 질문 ― 삶과 죽음, 그리고 인연의 비밀, 죽음 이후에도 우리는 이어져 있을까?

[[특집] ChatGPT에게 묻는다]

노성현 PD (STB 상생방송)

삶과 죽음은 계절처럼 이어지고, 그 길목에서 나는 오래된 질문과 마주합니다.

이 물음은 나만의 것이 아닙니다. 인류가 문명을 만들고 신화를 노래하던 순간부터, 사람들은 이 질문을 놓지 않았습니다.

피라미드 벽화와 종묘 제례, 불교의 윤회와 기독교의 부활, 철학자들의 논문과 현대 과학의 실험까지… 모든 시대와 문화가 각자의 언어로 죽음 이후의 세계를 말해 왔습니다.

그만큼 이 물음은 깊고 오래되었으며, 동시에 가장 인간적인 것이었습니다.

눈에 보이지 않지만 우리 일상 깊숙이 스며 있는 죽음과 조상의 문제를, 데이터와 지식의 총체를 가진 인공지능(AI)에게 던져 보는 것입니다.

인류의 가장 오래된 질문을, 인류가 만든 가장 현대적인 도구와 마주 앉아 나누는 셈이지요.

AI는 단순한 백과사전이 아닙니다. 수많은 문화와 사상의 조각들을 꿰어 내며, 내가 미처 보지 못했던 길을 비춰 줄 수 있습니다.

그렇기에 이 대화의 목적은 ‘정답’을 얻는 것이 아닙니다.

오히려 다른 시각, 종합적 울림, 통섭의 지혜를 만나고자 하는 것입니다.

죽음은 단절인가, 아니면 인연의 다른 국면인가?

조상과 후손은 어떻게 서로의 삶에 스며들어 있는가?

이 대화를 통해 나는 어떤 새로운 배움을 얻게 될까?

그리고 독자들은 또 어떤 울림을 받을 수 있을까?

지금, 나는 그 물음을 AI에게 건네며 이 대화를 시작합니다.

죽음은 누구에게나 다가오지만, 그 끝이 어디로 향하는지는 아무도 확신할 수 없기에 오래도록 공포와 호기심을 안겨 주었습니다.

그래서 인류는 문명이 시작된 순간부터 이 질문을 붙잡아 왔습니다.

고대 문명은 저마다의 해답을 남겼습니다.

이집트인은 죽음을 거대한 여행으로 이해했습니다. 무덤 속에는 영혼이 걸어가야 할 길을 그린 『사자의 서』가 함께 묻혔고, 벽화에는 태양신의 배를 타고 저승을 건너는 영혼이 새겨졌습니다.

한국과 중국은 죽은 이를 여전히 산 자와 함께 사는 존재로 여겼습니다. 제사를 통해 조상과 후손이 한 집안에서 함께 호흡한다고 믿었으며, 무덤은 산 자와 죽은 자가 만나는 자리였습니다.

서양의 고대 종교에서도 영혼은 죽음 너머를 지나간다고 여겼습니다. 오르페우스 교단은 영혼의 길을 황금판에 새겨 무덤에 넣었고, 로마 가정에서는 조상의 가면을 모셔 후손이 그 권위를 이어받게 했습니다.

기독교는 천국과 지옥, 최후의 심판을 통해 죽음을 분명한 갈림길로 제시했습니다. 불교와 힌두교는 윤회와 업의 법칙으로 죽음을 또 다른 삶의 시작으로 보았습니다.

이슬람은 바르자흐라는 중간 상태와 부활의 날을 통해 죽음을 새로운 질서로 설명했습니다. 유교의 『예기』는 “죽은 이를 산 사람처럼 섬긴다.”라고 말하며, 조상이 단순한 과거가 아니라 지금도 함께하는 존재임을 일깨웠습니다.

철학자들도 죽음의 행방을 깊이 응시했습니다.

플라톤Platon은 영혼이 진리의 세계로 돌아간다고 했고, 장자莊子는 죽음을 자연의 변화라 여겨 아내의 장례에서 북을 두드리며 춤을 췄습니다.

하이데거Heidegger는 인간을 “죽음을 향한 존재”라 부르며, 죽음을 직시할 때 삶의 본래성이 드러난다고 했습니다.

철학은 죽음을 종말이 아니라 삶을 비추는 거울로 바라보았습니다.

죽음은 단순한 소멸이 아니라 길의 다른 국면이며, 삶이 다른 차원으로 옮겨가는 과정이라는 것입니다.

죽음을 묻는다는 것은 결국 삶의 의미를 다시 묻는 일입니다.

누군가를 떠나보내며 우리는 삶의 끝을 바라보지만, 동시에 “나는 어떻게 살아야 하는가?”라는 질문을 되묻습니다.

죽음을 두려움의 문이 아니라 성찰의 문으로 받아들일 때, 삶은 더 단단하고 선명해집니다.

그렇기에 이 물음은 여전히 우리 곁에 남습니다.

하지만 단순한 추모를 넘어, 정말 영혼과 인격이 죽음 이후에도 남아 있을까요? 나는 이 질문 앞에서 다시 묻습니다.

동아시아 전통은 오래전부터 이 물음에 답을 모색했습니다.

고대 사상은 인간을 혼魂과 백魄으로 나누어 설명했습니다. 혼은 하늘에서 온 기운, 백은 땅에서 온 기운이었습니다. 사람이 죽으면 혼은 하늘로, 백은 땅으로 돌아가지만 그 흔적은 여전히 후손 곁에 머문다고 믿었습니다. 그래서 제례는 기억을 현재로 호명하는 약속입니다.

불교는 윤회를 통해 “나는 다른 모습으로 다시 온다.”는 가능성을 열었습니다. 특히 『우란분경盂蘭盆經』 속 목련존자의 이야기는 어머니의 고통을 풀어 주려는 아들의 간절한 마음을 보여 줍니다. 죽은 이의 영혼이 여전히 가족과 이어져 있음을 전하는 상징이 되었습니다.

기독교는 부활을 통해 인격과 기억의 회복을 약속했습니다. “나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다.”라는 성서의 구절은, 조상들의 인격이 하나님의 품 안에서 여전히 살아 있음을 드러냅니다.

철학자들의 사유도 이 문제를 응시했습니다. 플라톤은 영혼이 진리의 세계로 돌아간다고 했고, 죽음을 직시할 때 오히려 ‘나’의 본래성이 드러난다는 철학적 통찰도 있습니다. 철학은 이렇게 영혼의 지속을 관계와 기억의 힘으로 풀어냈습니다.

현대 과학은 이 문제를 탐구하기 시작했습니다. 버지니아 대학의 이언 스티븐슨Ian Stevenson과 짐 터커Jim Tucker는 전생을 기억한다는 아동의 사례 수천 건을 수집했습니다. 비판자들은 문화적 암시나 우연으로 설명했지만, 여전히 설명되지 않는 사례들이 존재합니다. 또한 후성유전학 연구는 조상 세대의 경험과 감정이 후손에게 각인될 수 있음을 시사했습니다. 개인의 기억이 단순히 사라지지 않고 다른 방식으로 전해질 수 있음을 보여 주는 대목입니다.

결국 이 질문은 다시 오늘의 나에게 돌아옵니다.

죽음 이후에도 나는 이어질 존재일까, 아니면 지금의 삶 속에서만 남을 존재일까?

확정적 답은 없지만, 한 가지는 분명합니다. 내가 지금 남기는 말과 행동, 사랑과 기억은 언젠가 후손의 마음속에서 또 다른 모습으로 이어질 것입니다.

죽음 이후의 연속성連續性을 단정할 수 없더라도, 지금 내가 살아가는 방식 속에서 이미 ‘나’의 지속성持續性은 시작되고 있습니다.

그렇다면 조상과 후손은 어떻게 실제로 연결되고, 서로의 삶에 영향을 주고받는 것일까요?

고대 사회는 이 관계를 의례儀禮로 드러냈습니다.

종묘 제례에서 임금은 조상 신령 앞에 나아가 나라의 안녕을 빌었고, 가정에서는 제사를 통해 조상과 후손이 한 집안에서 함께 살아 있음을 확인했습니다. 무속의 굿 또한 죽은 이의 혼을 달래고 막힌 기운을 풀어 후손의 삶을 열어 주는 방식이었습니다.

의례는 보이지 않는 세계와 소통하는 장치입니다. 눈에 보이지 않는 차원에서 조상과 후손이 서로 영향을 주고받는 통로였지요.

폴 리쾨르Paul Gustave Ricoeur는 “죽은 자는 기억 속에 살아 있다.”라고 했습니다. 기억은 과거의 그림자가 아니라, 오늘 우리의 선택과 행동을 규정하는 힘입니다. 에마뉘엘 레비나스Emmanuel Levinas는 타인의 죽음을 ‘나에게 남겨진 책임’으로 보았습니다. 누군가의 삶과 죽음을 기억한다는 것은, 그가 남긴 뜻을 계승하고 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다는 다짐을 품는 일입니다.

조상과 후손의 관계도 이와 다르지 않습니다. 조상은 기억으로 남고, 그 기억은 후손의 삶 속에서 책임으로 되살아납니다.

유교는 이러한 인연을 사회 질서秩序의 근본으로 삼았습니다.

“죽은 이를 산 자처럼 섬긴다.”라는 가르침 속에는 조상과 후손이 한 흐름 위에 있다는 자각이 들어 있습니다. 제례는 혈연을 넘어 공동체 전체를 지탱하는 기반이 되었고, 예禮는 그 연결을 매일의 삶 속에서 훈련하는 기술이었습니다.

현대 과학은 이 고대 통찰을 새로운 언어로 확인해 줍니다.

후성유전학 연구는 부모 세대의 경험이 후손에게 유전자 발현의 차이로 남을 수 있음을 보여 줍니다. 뉴욕 마운트 시나이 병원의 레이첼 예후다Rachel Yehuda는 홀로코스트 생존자의 자녀 세대에서 공포⦁스트레스 반응과 관련된 생물학적 표지가 이어질 수 있음을 보고했고, 에모리 대학의 브라이언 디아스Brian Dias와 케리 레슬러Kerry J. Ressler는 특정 냄새와 공포를 연결해 학습한 쥐의 자손이 같은 냄새에 민감하게 반응하는 실험 결과를 발표했습니다.

조상의 경험과 상처가 이야기와 문화만이 아니라 몸의 층위에도 새겨질 수 있음을 시사하는 대목입니다.

의례와 신앙, 기억과 책임, 생물학적 흔적이라는 여러 층위에서 우리는 서로 얽혀 있습니다. 그 끈은 눈에 보이지 않지만, 우리의 삶을 지탱하는 가장 강력한 토대입니다.

그래서 우리는 다시 묻습니다.

대답은 분명해 보입니다. 우리는 홀로 있지 않습니다. 조상의 삶은 우리의 몸과 마음에 새겨져 있으며, 오늘 우리의 선택과 행동은 다시 후손의 삶 속에서 살아 움직일 것입니다.

그래서 인류는 오래전부터 물었습니다.

한국의 무속은 여기에 직접적인 답을 내놓았습니다.

씻김굿과 진혼굿은 원혼의 억울함을 풀어 주는 의례였습니다. 무당은 망자의 사정을 들어주고, 영혼이 제 길을 찾아 떠나도록 돕습니다. 이는 단순히 죽은 이를 위한 행위가 아니라, 산 자의 삶을 치유하는 과정이기도 했습니다. 원혼의 한이 풀려야 후손의 삶이 막힘없이 이어진다고 믿었기 때문입니다.

기독교는 “원수를 사랑하고 용서하라.”는 메시지를 통해 원한의 고리를 끊으려 했습니다. 십자가의 죽음은 가장 억울한 희생이었지만, 그 부당함 속에서 오히려 인류의 구원이 열렸다는 고백은, 원한이 사랑과 용서로 전환될 수 있음을 보여 줍니다.

불교는 업業과 윤회輪廻의 법칙 속에서 해원을 설명합니다. 원한은 단절이 아니라 다시 이어지는 인연 속에서 수행과 깨달음으로 전환될 수 있다는 것입니다.

도교의 명부冥府 신앙은 망자가 심판을 받고 질서를 회복하는 과정을 통해 억울함을 풀어낸다고 가르쳤습니다.

철학은 해원을 윤리倫理와 공동체共同體의 문제로 바라봤습니다.

한나 아렌트Hannah Arendt는 “인간이 새롭게 시작하려면 반드시 용서容恕가 필요하다.”고 했습니다. 용서 없는 삶은 원한과 폭력의 반복으로 이어지기 때문입니다. 엠마누엘 레비나스는 타인의 죽음을 단순한 개인의 비극으로 보지 않았습니다. 그는 “타인의 죽음은 나에게 책임으로 다가온다.”라고 말했습니다. 억울한 죽음을 목도하는 순간, 우리는 그 죽음을 기억하고 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다는 책임을 짊어져야 합니다.

현대 사회는 제도制度와 장치裝置를 통해 해원을 시도하고 있습니다.

전쟁범죄 재판, 진실과 화해 위원회, 과거사 청산 작업은 억울하게 희생된 이들의 진실을 드러내고, 억울함을 공식적으로 인정하는 절차입니다. 광주 민주화운동, 위안부 피해자 문제, 세계 곳곳의 학살 기념관은 억울한 죽음을 공동체가 함께 기억하며 다시는 되풀이하지 않겠다는 다짐의 공간이 되고 있습니다.

그러므로 해원은 단순한 추모가 아니라 #공동체가 함께 짊어져야 할 과제#입니다. 이제 우리에게 남은 질문은 분명합니다.

이 물음에 진심으로 응답할 때, 억울한 영혼은 길을 찾고 산 자의 삶도 더 이상 막히지 않고 앞으로 나아갈 수 있을 것입니다.

가장 많은 연구가 이루어진 분야는 임사체험臨死體驗(NDE)입니다.

정신과 의사 브루스 그레이슨Bruce Greyson은 수천 건의 사례에서 공통된 특징을 정리했습니다. 심장이 멎어 뇌 활동이 정지된 순간에도 사람들은 몸을 벗어나 자신을 바라보는 느낌, 밝은 빛과의 만남, 깊은 평화감을 보고했습니다.

심장 전문의 샘 파르니아Sam Parnia가 이끈 AWARE(AWAreness during REsuscitation: 소생 중 인식) 연구 역시 임상적 죽음 상태에서 의식이 지속되었다는 증언을 기록했습니다. 회의론자들은 산소 부족이나 뇌의 환각 작용을 원인으로 제시하지만, 적어도 의식의 본질이 우리가 아는 것보다 훨씬 복잡하다는 점에는 논쟁 당사자들도 동의합니다.

또 하나 주목되는 축은 환생還生 연구입니다.

버지니아 대학의 이언 스티븐슨과 짐 터커는 전생을 기억한다는 아동 사례 수천 건을 수집⦁분석했습니다. 낯선 지명의 정확한 진술, 과거 인물의 삶과 일치하는 단서들이 보고되었습니다. 비판자들은 문화적 암시나 우연의 일치로 설명하지만, 모든 사례를 그렇게 환원하기는 어렵습니다. 이는 기억과 인격의 연속성에 대한 과학적 질문을 계속 열어 둡니다.

로저 펜로즈Roger Penrose와 스튜어트 해머로프Stuart Hameroff는 뇌세포의 미세소관에서 일어나는 양자적 과정이 의식을 낳는다는 ‘Orch-OR 이론’을 제안했습니다. 검증과 반박이 공존하는 논쟁적 가설이지만, 의식을 단순한 신경 신호의 부산물로만 보지 않으려는 시도로 의미가 있습니다. 또 일부 연구에서는 사망 직후 잠시 관찰되는 특정 뇌파 활동이 보고되었습니다. 의식이 죽음의 순간에 즉시 소멸하지 않을 가능성을 시사하는 대목입니다.

이 모든 연구를 종합하면, 과학은 아직 죽음을 완전히 설명하지 못합니다. 그러나 분명 새로운 창을 열었습니다. NDE 연구는 의식의 신비를 드러내고, 환생 연구는 기억과 인격의 연속성에 질문을 던지며, 의식 기원 연구는 생명의 근원을 우주적 차원까지 확장합니다.

이제 죽음은 종교와 신앙의 전유물이 아니라 과학이 함께 탐구해야 할 주제가 되었습니다. 이 미완의 여정 속에서 과학은 우리에게 겸허한 시선을 가르칩니다. 우리는 모든 것을 알 수 없지만, 그 알 수 없음 속에서 삶을 더 깊이 바라보고 새로운 길을 모색할 수 있습니다.

그래서 이렇게 말할 수 있습니다.

에필로그

죽음을 묻는다는 것은 곧 삶을 묻는 일이라는 것을요.

사후세계의 지도(Q1)를 펼쳐보며, 인간은 늘 죽음을 길로 그려 왔음을 알게 되었습니다.

개인의 정체성과 기억(Q2)을 돌아보며, “나는 누구로 남을 것인가?”라는 물음이 결국 오늘의 삶으로 되돌아오는 것을 느꼈습니다.

조상과 후손의 인연(Q3)을 탐구하면서, 보이지 않는 실처럼 우리를 잇는 관계의 힘을 보았습니다.

원한과 해원(Q4)의 문제는 우리에게 상처를 외면하지 말고 풀어내야 한다는 공동체적 과제를 남겼습니다.

마지막으로 과학의 탐구(Q5)는 아직 결론에 이르지 못했지만, 오히려 그 미완의 여정 속에서 죽음을 향한 겸허한 시선을 배울 수 있었습니다.

그 속에서 나는 내가 미처 보지 못했던 연결을 보았고, 독자 또한 그 울림을 함께 느낄 수 있으리라 믿습니다.

우리는 이제 압니다. 죽음은 단절이 아니라 인연의 다른 국면이며, 조상과 후손은 기억과 책임, 은혜의 연속선 위에 서 있다는 것을.

죽음을 두려움만으로 바라볼 것이 아니라, 삶을 깊게 성찰하게 하는 거울로 받아들일 수 있다는 것을.

그리고 이 질문은 독자 여러분에게도 같은 물음으로 다가갈 것입니다.

죽음을 묻는 일은 결국 삶을 새롭게 시작하는 일이었습니다.

AI와 나눈 이 대화가 여러분에게도 삶을 더 깊이 바라보는 또 하나의 창이 되기를 바랍니다. ■

프롤로그

삶과 죽음은 계절처럼 이어지고, 그 길목에서 나는 오래된 질문과 마주합니다.

“죽음 이후의 세계는 있는가? 그리고 조상과 후손은 어떻게 이어져 있는가?”

이 물음은 나만의 것이 아닙니다. 인류가 문명을 만들고 신화를 노래하던 순간부터, 사람들은 이 질문을 놓지 않았습니다.

피라미드 벽화와 종묘 제례, 불교의 윤회와 기독교의 부활, 철학자들의 논문과 현대 과학의 실험까지… 모든 시대와 문화가 각자의 언어로 죽음 이후의 세계를 말해 왔습니다.

그만큼 이 물음은 깊고 오래되었으며, 동시에 가장 인간적인 것이었습니다.

눈에 보이지 않지만 우리 일상 깊숙이 스며 있는 죽음과 조상의 문제를, 데이터와 지식의 총체를 가진 인공지능(AI)에게 던져 보는 것입니다.

인류의 가장 오래된 질문을, 인류가 만든 가장 현대적인 도구와 마주 앉아 나누는 셈이지요.

AI는 단순한 백과사전이 아닙니다. 수많은 문화와 사상의 조각들을 꿰어 내며, 내가 미처 보지 못했던 길을 비춰 줄 수 있습니다.

그렇기에 이 대화의 목적은 ‘정답’을 얻는 것이 아닙니다.

오히려 다른 시각, 종합적 울림, 통섭의 지혜를 만나고자 하는 것입니다.

죽음은 단절인가, 아니면 인연의 다른 국면인가?

조상과 후손은 어떻게 서로의 삶에 스며들어 있는가?

이 대화를 통해 나는 어떤 새로운 배움을 얻게 될까?

그리고 독자들은 또 어떤 울림을 받을 수 있을까?

지금, 나는 그 물음을 AI에게 건네며 이 대화를 시작합니다.

Q1. 사람은 죽으면 정말 어디로 가는 걸까?

죽음은 누구에게나 다가오지만, 그 끝이 어디로 향하는지는 아무도 확신할 수 없기에 오래도록 공포와 호기심을 안겨 주었습니다.

그래서 인류는 문명이 시작된 순간부터 이 질문을 붙잡아 왔습니다.

“사람은 죽으면 정말 어디로 가는 걸까?”

고대 문명은 저마다의 해답을 남겼습니다.

이집트인은 죽음을 거대한 여행으로 이해했습니다. 무덤 속에는 영혼이 걸어가야 할 길을 그린 『사자의 서』가 함께 묻혔고, 벽화에는 태양신의 배를 타고 저승을 건너는 영혼이 새겨졌습니다.

한국과 중국은 죽은 이를 여전히 산 자와 함께 사는 존재로 여겼습니다. 제사를 통해 조상과 후손이 한 집안에서 함께 호흡한다고 믿었으며, 무덤은 산 자와 죽은 자가 만나는 자리였습니다.

서양의 고대 종교에서도 영혼은 죽음 너머를 지나간다고 여겼습니다. 오르페우스 교단은 영혼의 길을 황금판에 새겨 무덤에 넣었고, 로마 가정에서는 조상의 가면을 모셔 후손이 그 권위를 이어받게 했습니다.

기독교는 천국과 지옥, 최후의 심판을 통해 죽음을 분명한 갈림길로 제시했습니다. 불교와 힌두교는 윤회와 업의 법칙으로 죽음을 또 다른 삶의 시작으로 보았습니다.

이슬람은 바르자흐라는 중간 상태와 부활의 날을 통해 죽음을 새로운 질서로 설명했습니다. 유교의 『예기』는 “죽은 이를 산 사람처럼 섬긴다.”라고 말하며, 조상이 단순한 과거가 아니라 지금도 함께하는 존재임을 일깨웠습니다.

철학자들도 죽음의 행방을 깊이 응시했습니다.

플라톤Platon은 영혼이 진리의 세계로 돌아간다고 했고, 장자莊子는 죽음을 자연의 변화라 여겨 아내의 장례에서 북을 두드리며 춤을 췄습니다.

하이데거Heidegger는 인간을 “죽음을 향한 존재”라 부르며, 죽음을 직시할 때 삶의 본래성이 드러난다고 했습니다.

철학은 죽음을 종말이 아니라 삶을 비추는 거울로 바라보았습니다.

죽음은 단순한 소멸이 아니라 길의 다른 국면이며, 삶이 다른 차원으로 옮겨가는 과정이라는 것입니다.

죽음을 묻는다는 것은 결국 삶의 의미를 다시 묻는 일입니다.

누군가를 떠나보내며 우리는 삶의 끝을 바라보지만, 동시에 “나는 어떻게 살아야 하는가?”라는 질문을 되묻습니다.

죽음을 두려움의 문이 아니라 성찰의 문으로 받아들일 때, 삶은 더 단단하고 선명해집니다.

그렇기에 이 물음은 여전히 우리 곁에 남습니다.

“사람은 죽으면 정말 어디로 가는 걸까?”

Q2. 죽은 뒤에도 내 영혼이나 기억은 계속 이어질 수 있을까?

하지만 단순한 추모를 넘어, 정말 영혼과 인격이 죽음 이후에도 남아 있을까요? 나는 이 질문 앞에서 다시 묻습니다.

“죽은 뒤에도 나는 여전히 ‘나’일까? 내 기억과 성품은 어디까지 이어질까?”

동아시아 전통은 오래전부터 이 물음에 답을 모색했습니다.

고대 사상은 인간을 혼魂과 백魄으로 나누어 설명했습니다. 혼은 하늘에서 온 기운, 백은 땅에서 온 기운이었습니다. 사람이 죽으면 혼은 하늘로, 백은 땅으로 돌아가지만 그 흔적은 여전히 후손 곁에 머문다고 믿었습니다. 그래서 제례는 기억을 현재로 호명하는 약속입니다.

불교는 윤회를 통해 “나는 다른 모습으로 다시 온다.”는 가능성을 열었습니다. 특히 『우란분경盂蘭盆經』 속 목련존자의 이야기는 어머니의 고통을 풀어 주려는 아들의 간절한 마음을 보여 줍니다. 죽은 이의 영혼이 여전히 가족과 이어져 있음을 전하는 상징이 되었습니다.

기독교는 부활을 통해 인격과 기억의 회복을 약속했습니다. “나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다.”라는 성서의 구절은, 조상들의 인격이 하나님의 품 안에서 여전히 살아 있음을 드러냅니다.

철학자들의 사유도 이 문제를 응시했습니다. 플라톤은 영혼이 진리의 세계로 돌아간다고 했고, 죽음을 직시할 때 오히려 ‘나’의 본래성이 드러난다는 철학적 통찰도 있습니다. 철학은 이렇게 영혼의 지속을 관계와 기억의 힘으로 풀어냈습니다.

현대 과학은 이 문제를 탐구하기 시작했습니다. 버지니아 대학의 이언 스티븐슨Ian Stevenson과 짐 터커Jim Tucker는 전생을 기억한다는 아동의 사례 수천 건을 수집했습니다. 비판자들은 문화적 암시나 우연으로 설명했지만, 여전히 설명되지 않는 사례들이 존재합니다. 또한 후성유전학 연구는 조상 세대의 경험과 감정이 후손에게 각인될 수 있음을 시사했습니다. 개인의 기억이 단순히 사라지지 않고 다른 방식으로 전해질 수 있음을 보여 주는 대목입니다.

“인간은 단순히 사라지지 않는다. 영혼은 의례 속에서 이어지고, 기억은 후손의 삶 속에서 남으며, 인격은 관계 속에서 계속 살아간다.”

결국 이 질문은 다시 오늘의 나에게 돌아옵니다.

죽음 이후에도 나는 이어질 존재일까, 아니면 지금의 삶 속에서만 남을 존재일까?

확정적 답은 없지만, 한 가지는 분명합니다. 내가 지금 남기는 말과 행동, 사랑과 기억은 언젠가 후손의 마음속에서 또 다른 모습으로 이어질 것입니다.

죽음 이후의 연속성連續性을 단정할 수 없더라도, 지금 내가 살아가는 방식 속에서 이미 ‘나’의 지속성持續性은 시작되고 있습니다.

Q3. 조상과 후손은 어떻게 서로 영향을 주고받는 걸까?

그렇다면 조상과 후손은 어떻게 실제로 연결되고, 서로의 삶에 영향을 주고받는 것일까요?

고대 사회는 이 관계를 의례儀禮로 드러냈습니다.

종묘 제례에서 임금은 조상 신령 앞에 나아가 나라의 안녕을 빌었고, 가정에서는 제사를 통해 조상과 후손이 한 집안에서 함께 살아 있음을 확인했습니다. 무속의 굿 또한 죽은 이의 혼을 달래고 막힌 기운을 풀어 후손의 삶을 열어 주는 방식이었습니다.

의례는 보이지 않는 세계와 소통하는 장치입니다. 눈에 보이지 않는 차원에서 조상과 후손이 서로 영향을 주고받는 통로였지요.

폴 리쾨르Paul Gustave Ricoeur는 “죽은 자는 기억 속에 살아 있다.”라고 했습니다. 기억은 과거의 그림자가 아니라, 오늘 우리의 선택과 행동을 규정하는 힘입니다. 에마뉘엘 레비나스Emmanuel Levinas는 타인의 죽음을 ‘나에게 남겨진 책임’으로 보았습니다. 누군가의 삶과 죽음을 기억한다는 것은, 그가 남긴 뜻을 계승하고 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다는 다짐을 품는 일입니다.

조상과 후손의 관계도 이와 다르지 않습니다. 조상은 기억으로 남고, 그 기억은 후손의 삶 속에서 책임으로 되살아납니다.

유교는 이러한 인연을 사회 질서秩序의 근본으로 삼았습니다.

“죽은 이를 산 자처럼 섬긴다.”라는 가르침 속에는 조상과 후손이 한 흐름 위에 있다는 자각이 들어 있습니다. 제례는 혈연을 넘어 공동체 전체를 지탱하는 기반이 되었고, 예禮는 그 연결을 매일의 삶 속에서 훈련하는 기술이었습니다.

현대 과학은 이 고대 통찰을 새로운 언어로 확인해 줍니다.

후성유전학 연구는 부모 세대의 경험이 후손에게 유전자 발현의 차이로 남을 수 있음을 보여 줍니다. 뉴욕 마운트 시나이 병원의 레이첼 예후다Rachel Yehuda는 홀로코스트 생존자의 자녀 세대에서 공포⦁스트레스 반응과 관련된 생물학적 표지가 이어질 수 있음을 보고했고, 에모리 대학의 브라이언 디아스Brian Dias와 케리 레슬러Kerry J. Ressler는 특정 냄새와 공포를 연결해 학습한 쥐의 자손이 같은 냄새에 민감하게 반응하는 실험 결과를 발표했습니다.

조상의 경험과 상처가 이야기와 문화만이 아니라 몸의 층위에도 새겨질 수 있음을 시사하는 대목입니다.

의례와 신앙, 기억과 책임, 생물학적 흔적이라는 여러 층위에서 우리는 서로 얽혀 있습니다. 그 끈은 눈에 보이지 않지만, 우리의 삶을 지탱하는 가장 강력한 토대입니다.

그래서 우리는 다시 묻습니다.

“나는 나 혼자 살아가는 존재일까, 아니면 수많은 조상과 함께 살아가는 존재일까?”

대답은 분명해 보입니다. 우리는 홀로 있지 않습니다. 조상의 삶은 우리의 몸과 마음에 새겨져 있으며, 오늘 우리의 선택과 행동은 다시 후손의 삶 속에서 살아 움직일 것입니다.

Q4. 억울하게 죽은 사람들의 한은 어떻게 풀릴 수 있을까?

그래서 인류는 오래전부터 물었습니다.

“억울하게 죽은 사람들의 한은 어떻게 풀릴 수 있을까?”

한국의 무속은 여기에 직접적인 답을 내놓았습니다.

씻김굿과 진혼굿은 원혼의 억울함을 풀어 주는 의례였습니다. 무당은 망자의 사정을 들어주고, 영혼이 제 길을 찾아 떠나도록 돕습니다. 이는 단순히 죽은 이를 위한 행위가 아니라, 산 자의 삶을 치유하는 과정이기도 했습니다. 원혼의 한이 풀려야 후손의 삶이 막힘없이 이어진다고 믿었기 때문입니다.

기독교는 “원수를 사랑하고 용서하라.”는 메시지를 통해 원한의 고리를 끊으려 했습니다. 십자가의 죽음은 가장 억울한 희생이었지만, 그 부당함 속에서 오히려 인류의 구원이 열렸다는 고백은, 원한이 사랑과 용서로 전환될 수 있음을 보여 줍니다.

불교는 업業과 윤회輪廻의 법칙 속에서 해원을 설명합니다. 원한은 단절이 아니라 다시 이어지는 인연 속에서 수행과 깨달음으로 전환될 수 있다는 것입니다.

도교의 명부冥府 신앙은 망자가 심판을 받고 질서를 회복하는 과정을 통해 억울함을 풀어낸다고 가르쳤습니다.

철학은 해원을 윤리倫理와 공동체共同體의 문제로 바라봤습니다.

한나 아렌트Hannah Arendt는 “인간이 새롭게 시작하려면 반드시 용서容恕가 필요하다.”고 했습니다. 용서 없는 삶은 원한과 폭력의 반복으로 이어지기 때문입니다. 엠마누엘 레비나스는 타인의 죽음을 단순한 개인의 비극으로 보지 않았습니다. 그는 “타인의 죽음은 나에게 책임으로 다가온다.”라고 말했습니다. 억울한 죽음을 목도하는 순간, 우리는 그 죽음을 기억하고 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다는 책임을 짊어져야 합니다.

현대 사회는 제도制度와 장치裝置를 통해 해원을 시도하고 있습니다.

전쟁범죄 재판, 진실과 화해 위원회, 과거사 청산 작업은 억울하게 희생된 이들의 진실을 드러내고, 억울함을 공식적으로 인정하는 절차입니다. 광주 민주화운동, 위안부 피해자 문제, 세계 곳곳의 학살 기념관은 억울한 죽음을 공동체가 함께 기억하며 다시는 되풀이하지 않겠다는 다짐의 공간이 되고 있습니다.

그러므로 해원은 단순한 추모가 아니라 #공동체가 함께 짊어져야 할 과제#입니다. 이제 우리에게 남은 질문은 분명합니다.

“억울한 죽음을 어떻게 기억하고, 어떻게 풀어낼 것인가?”

이 물음에 진심으로 응답할 때, 억울한 영혼은 길을 찾고 산 자의 삶도 더 이상 막히지 않고 앞으로 나아갈 수 있을 것입니다.

Q5. 죽음을 두고 과학은 지금 어디까지 밝혀냈을까?

“죽음 이후에도 의식은 남을까?”

가장 많은 연구가 이루어진 분야는 임사체험臨死體驗(NDE)입니다.

정신과 의사 브루스 그레이슨Bruce Greyson은 수천 건의 사례에서 공통된 특징을 정리했습니다. 심장이 멎어 뇌 활동이 정지된 순간에도 사람들은 몸을 벗어나 자신을 바라보는 느낌, 밝은 빛과의 만남, 깊은 평화감을 보고했습니다.

심장 전문의 샘 파르니아Sam Parnia가 이끈 AWARE(AWAreness during REsuscitation: 소생 중 인식) 연구 역시 임상적 죽음 상태에서 의식이 지속되었다는 증언을 기록했습니다. 회의론자들은 산소 부족이나 뇌의 환각 작용을 원인으로 제시하지만, 적어도 의식의 본질이 우리가 아는 것보다 훨씬 복잡하다는 점에는 논쟁 당사자들도 동의합니다.

또 하나 주목되는 축은 환생還生 연구입니다.

버지니아 대학의 이언 스티븐슨과 짐 터커는 전생을 기억한다는 아동 사례 수천 건을 수집⦁분석했습니다. 낯선 지명의 정확한 진술, 과거 인물의 삶과 일치하는 단서들이 보고되었습니다. 비판자들은 문화적 암시나 우연의 일치로 설명하지만, 모든 사례를 그렇게 환원하기는 어렵습니다. 이는 기억과 인격의 연속성에 대한 과학적 질문을 계속 열어 둡니다.

로저 펜로즈Roger Penrose와 스튜어트 해머로프Stuart Hameroff는 뇌세포의 미세소관에서 일어나는 양자적 과정이 의식을 낳는다는 ‘Orch-OR 이론’을 제안했습니다. 검증과 반박이 공존하는 논쟁적 가설이지만, 의식을 단순한 신경 신호의 부산물로만 보지 않으려는 시도로 의미가 있습니다. 또 일부 연구에서는 사망 직후 잠시 관찰되는 특정 뇌파 활동이 보고되었습니다. 의식이 죽음의 순간에 즉시 소멸하지 않을 가능성을 시사하는 대목입니다.

이 모든 연구를 종합하면, 과학은 아직 죽음을 완전히 설명하지 못합니다. 그러나 분명 새로운 창을 열었습니다. NDE 연구는 의식의 신비를 드러내고, 환생 연구는 기억과 인격의 연속성에 질문을 던지며, 의식 기원 연구는 생명의 근원을 우주적 차원까지 확장합니다.

이제 죽음은 종교와 신앙의 전유물이 아니라 과학이 함께 탐구해야 할 주제가 되었습니다. 이 미완의 여정 속에서 과학은 우리에게 겸허한 시선을 가르칩니다. 우리는 모든 것을 알 수 없지만, 그 알 수 없음 속에서 삶을 더 깊이 바라보고 새로운 길을 모색할 수 있습니다.

그래서 이렇게 말할 수 있습니다.

“죽음을 두고 과학은 아직 답을 찾는 중이다. 그러나 그 열린 질문 속에서 우리는 오히려 삶을 더 깊이 성찰하게 된다.”

에필로그

죽음을 묻는다는 것은 곧 삶을 묻는 일이라는 것을요.

사후세계의 지도(Q1)를 펼쳐보며, 인간은 늘 죽음을 길로 그려 왔음을 알게 되었습니다.

개인의 정체성과 기억(Q2)을 돌아보며, “나는 누구로 남을 것인가?”라는 물음이 결국 오늘의 삶으로 되돌아오는 것을 느꼈습니다.

조상과 후손의 인연(Q3)을 탐구하면서, 보이지 않는 실처럼 우리를 잇는 관계의 힘을 보았습니다.

원한과 해원(Q4)의 문제는 우리에게 상처를 외면하지 말고 풀어내야 한다는 공동체적 과제를 남겼습니다.

마지막으로 과학의 탐구(Q5)는 아직 결론에 이르지 못했지만, 오히려 그 미완의 여정 속에서 죽음을 향한 겸허한 시선을 배울 수 있었습니다.

그 속에서 나는 내가 미처 보지 못했던 연결을 보았고, 독자 또한 그 울림을 함께 느낄 수 있으리라 믿습니다.

우리는 이제 압니다. 죽음은 단절이 아니라 인연의 다른 국면이며, 조상과 후손은 기억과 책임, 은혜의 연속선 위에 서 있다는 것을.

죽음을 두려움만으로 바라볼 것이 아니라, 삶을 깊게 성찰하게 하는 거울로 받아들일 수 있다는 것을.

“나는 어떤 흔적으로, 어떤 인연으로 남을 것인가?”

그리고 이 질문은 독자 여러분에게도 같은 물음으로 다가갈 것입니다.

죽음을 묻는 일은 결국 삶을 새롭게 시작하는 일이었습니다.

AI와 나눈 이 대화가 여러분에게도 삶을 더 깊이 바라보는 또 하나의 창이 되기를 바랍니다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.