대한사랑 초대석 16회 - 대일 항쟁기 보천교의 독립운동사 1부

[STB하이라이트]

※〈STB다시보기〉는 상생방송 프로그램의 주요 내용을 요약하여 소개하는 코너입니다. 지난 프로그램과 회차는 《한문화중심채널 STB상생방송》 공식 홈페이지(www.stb.co.kr)에서 무료로 시청하실 수 있습니다.

대한사랑 초대석 16회

대일 항쟁기 보천교의 독립운동사 1부

● 프로그램명 : 대한사랑 초대석

● 방송시간 : 60분

● 방송소개 : 역사와 철학 그리고 인문학 분야의 저명한 인사를 만나 보는 시간, 대한사랑 초대석! 우리가 미처 알지 못했던 흥미로운 역사 이야기. 각 분야의 이슈를 다채로운 형식으로 알아본다.

● 방송시간 : 60분

● 방송소개 : 역사와 철학 그리고 인문학 분야의 저명한 인사를 만나 보는 시간, 대한사랑 초대석! 우리가 미처 알지 못했던 흥미로운 역사 이야기. 각 분야의 이슈를 다채로운 형식으로 알아본다.

사회 : 최원호 (대한사랑 본부장)

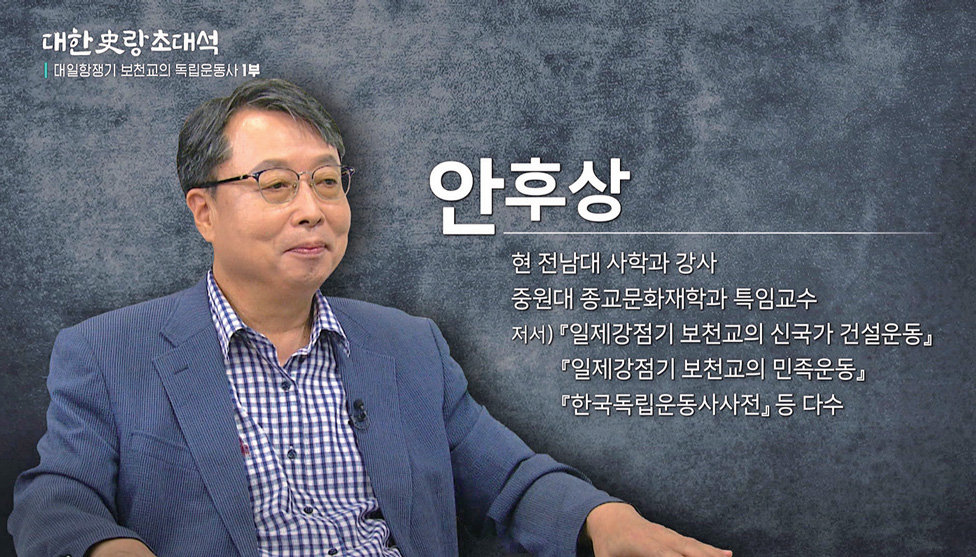

강사 : 안후상 박사 (전남대 사학과 강사)

강사 : 안후상 박사 (전남대 사학과 강사)

여러분들은 독립운동 하면 어떤 것들이 떠오르시나요? 안중근 의사나 유관순 열사 같은 특정한 인물들, 혹은 3.1 운동이나 청산리 전투 같은 특정한 사건들을 중심으로 기억하실 겁니다. 오늘은 독립운동사 중에서도 그동안 면밀히 살피지 못하거나 간과했던, 어쩌면 왜곡된 시선으로 바라봤던 민족 종교, 보천교의 독립운동사를 다루고자 합니다. 30년 이상 보천교의 독립운동사를 연구해 오신 안후상 박사님을 초대해 이야기 나누겠습니다.

일제하 민중의 저항 운동

Q. 보천교의 독립운동사에 관심을 가져야 하는 이유는 무엇입니까?

<#A.#> 흔히 독립운동사라고 하면 김구, 이승만, 김규식과 같이 지식인, 엘리트 중심의 독립운동사를 생각합니다. 당시 엘리트들은 극소수였지만 많은 기록을 남겼습니다. 그리고 후대 연구자들은 그 기록을 가지고 논문을 씁니다.

보천교普天敎라는 종교 단체에 대해서 기록을 남기지 않았지만, 식민 세력들이 남긴 기록들이 어마어마합니다. 판결문, 검경 기록, 조선총독부 관변학자들의 기록이 많습니다. 이런 기록들을 가지고 사료 검토를 해 본 결과, 그때 당시 ‘보천교가 식민지 상태에서 벗어나려고 하는 진지한 노력들이 있었다. 그래서 일제가 보천교를 탄압했다.’는 것을 알게 됐습니다.

탄압한 자료들이 엄청나게 많은데 국가기록원에서 올려놓은 판결문이 거의 900건이 넘습니다. 거기에 관련된 인물이 거의 450여 명 됩니다. 그중 국가보훈처에서 인정한 독립 유공자가 155명 있습니다. 2021년의 숫자이니 지금은 더 늘어났겠죠.

보천교와 관련된 인사들 중 국가 유공자가 된 사람이 155명이라는 것은 상당히 많은 숫자입니다. 그 당시 최고의 종교 단체였던 천도교를 앞서는 숫자입니다. 천도교, 불교, 개신교, 천주교 이런 종교들을 압도하는 것이죠. 국가보훈처에서 국가 유공자를 지정할 때, 관련 연구자들을 불러서 심의합니다. 심의하는 사람들이 누구냐면 독립운동사 연구자들입니다. 그 연구자들이 심의해서 독립 유공자가 되었음에도 불구하고, 학계에서는 부정적인 시선을 계속 가지고 있는 것이죠. 이게 이율배반이라는 것입니다.

보천교는 독립운동 단체

지식인 중심의 독립운동사 외에도 민중의 독립운동이 있었습니다. 분명히 그들은 토속적인 방법, 민족적인 방법으로 일제 억압에서 벗어나려고 했습니다. 그러다 보니 일제나 민중들은 보천교가 독립운동 단체라고 생각했습니다. 실제 많은 판결문에도 보천교를 독립운동 단체라고 표기해 놓았습니다. 보천교를 단순한 종교 집단이 아니라, 하나의 민족적인 독립운동 단체로 본 것입니다. 보천교가 새로운 나라를 건설한다고 했기 때문입니다. 그런데 당시 소수의 지식인은 이것을 야만의 표상, 반계몽의 표상, 반문명의 표상, 즉 악惡으로 인식하고 기록을 남겼습니다. 그게 일제의 유사 종교, 사이비 종교의 개념과 똑같습니다.

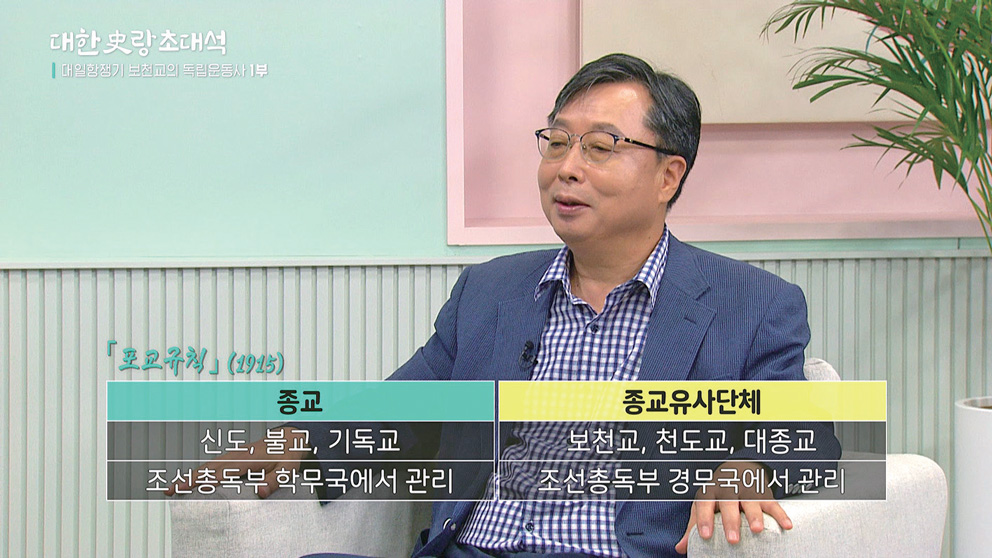

1915년 조선총독부의 포교 규칙이 나오면서 기성 종교 즉 불교나 개신교, 천주교, 일본의 신도 등은 종교로서 조선총독부 학무국의 관리를 받았고 그 외는 유사 종교로 ‘종교 같으나 종교가 아닌 것’으로 치부됐습니다. 종교 같지만, 종교가 아니다. 그럼 뭐냐? 이것은 결사 단체다. 그래서 조선총독부 경무국에서 관리했습니다. 그래서 이들은 치안유지법, 보안법, 육군 형법과 같은 제령制令으로 탄압을 하는 대상이 됐습니다.

조선총독부 경무국의 통치 개념

그러니까 유사 종교라는 말은 일제의 수사 개념입니다. 탄압을 위해서 만들어 놓은 용어이죠. 신도神道는 일본의 일종의 민족 종교인데, 신도는 종교로 인정하고 우리나라의 민족 종교는 유사 종교라고 했습니다. 탄압 정책에서 나온 이런 인식들이 지금까지 이어져 온 탓도 있지만, 문제는 그 당시 지식인들의 문명화론입니다. 일제가 한국을 침략했을 때, 이른바 문명화론 또는 문명화의 사명을 가지고 들어옵니다.

“너희는 야만적인 상태이기 때문에 우리가 지배해야 한다. 그래서 계몽, 문명화, 근대화해서 정상적인 국가, 성숙한 민족으로 만들어야 한다.”라는 사명감을 가지고 들어왔습니다. 이런 일제의 논리에 지식인들이 동조한 측면이 있습니다. 그런 측면들이 지금까지도 이어져 오늘날 보천교를 사이비 종교 또는 사교邪敎와 같은 부정적인 인식을 하게 한 배경이 아니었나 생각합니다.

Q. 일제가 종교와 유사 종교를 구분 지었던 이유는 무엇인가요?

<#A.#> 크게 자신들의 식민 통치에 협조하는 세력과 협조하지 않을 세력들을 구분한 것입니다.

한국의 민족 종교는 민중들을 조직하고 민족성을 심어 주고 또 표출하게 하니까 식민 통치에 걸림돌이 되는 것이죠. 반면 기성 종교 단체들은 자신들이 충분히 식민 통치에 활용할 수 있다는 자신감 때문에 나누었다 볼 수 있습니다.

‘유사 종교’라는 용어는 아까도 말했듯이 일제의 수사 개념입니다. 종교와 유사 종교를 구분한 것도 분명하게 두 집단을 다른 곳에서 관리하고 통제했기 때문입니다. 종교는 학무국, 유사 종교는 경무국, 지금으로 치면 경찰청입니다.

말하자면 경무국에서는 종교 단체로서 종교 활동을 보장했고, 민족 종교인 대종교와 천도교, 보천교 등은 경찰청(경무국)에서 관리했습니다. 그래서 일반 종교들은 집회가 가능한 반면, 유사 종교로 굴레를 씌워 놓은 단체는 집회를 하지 못했습니다. 집회 자체가 집회 및 시위에 관한 법률 위반이죠. 모임 자체를 아예 불법으로 규정했습니다. 그러니까 자연적으로 지하에서 활동하게 되고, 지하에서 조직을 확장하게 되었습니다.

동학 농민군의 정읍 접주 차치구와 전북 일진회 총대 차경석

Q. 보천교는 언제, 어디서, 누구에 의해서 만들어졌나요?

<#A.#> 보천교에서는 차경석車京錫이라는 인물을 주목하지 않을 수가 없습니다. 차경석은 원래 동학東學을 했던 분입니다. 그 부친이 동학 농민 전쟁 당시 정읍의 접주였습니다. 정읍의 동학 농민군을 이끌고 실제 공주 전투에도 참여하고, 공주 전투에서 패한 후에는 전봉준全琫準을 입암산성으로, 또 순창 피노리로 피신시킨 장본인이 차경석의 선친, 차치구車致九였습니다.

차치구는 당시 16세이던 차경석을 항상 데리고 다녔습니다. 그리고 나중에 관군에게 붙잡혀 전라북도 고창군, 지금의 흥덕면 흥덕 관아에서 죽임을 당합니다. 이때 차경석이 부친의 시신을 거두어 매장하고, 그 뒤 1898~1899년 정읍 흥덕에서 농민 봉기가 일어납니다. 이것을 흔히 제2차 동학 농민 전쟁이라고 합니다. 이때 차경석이 거괴巨魁로 두령, 우두머리 역할을 했습니다.

그렇게 활동하다가 1904년 동학이 근대적인 모습으로 탈바꿈하고자 손병희孫秉熙의 지시로 만들어진 것이 1904년 진보회進步會, 일진회一進會입니다. 그때 전라북도 진보회, 일진회의 총대가 차경석이었습니다. 그런데 일진회가 을사늑약을 찬성하는 쪽으로, 친일로 돌아서니까 손병희가 귀국해서 일진회라는 낡은 배에서 동학인들을 끌어내립니다. 그리고 근대 문명론에 입각한 천도교天道敎라는 배를 만들어서 새롭게 많은 사람을 태우게 됩니다.

그런데 차경석은 천도교 배에 올라타지 않습니다. 1905년에 일진회를 탈퇴하고 1907년 강증산姜甑山 상제님을 모시게 됩니다. 재미있는 것은 차경석의 이종 누이 고판례高判禮라는 분이 있습니다. 강증산 선생이 정읍 대흥리에서 천지공사를 했을 때 이종 누이를 소개해 줍니다. 천지 음양과 관련된 천지공사를 보는데 고판례라는 분도 참석하고 강증산 선생은 이분을 수부首婦로 책정합니다. 그리고 그분이 계시는 곳을 수부소首婦所라고 했습니다.

그래서 많은 사람들이 몰려들었는데, 강증산 선생이 돌아가시고 난 뒤 조직이 거의 와해가 되는 지경에 이르기도 했습니다. 이때 고판례 이분이 강증산 선생의 명령을 받아서 기행, 이적을 보이니까 또 사람들이 몰려들었습니다. 이것을 바로 선도교仙道敎, 태을교太乙敎라고 합니다. 이 세력들이 당시에 공개되지 않고 지하에서 세력을 확장해 나갔다는 겁니다. 그리고 1916년에 본격적으로 24방주제를 조직하면서 사실상 교단 체제가 만들어지기 시작합니다.

고판례 수부와 태을교의 항일 투쟁

Q. 차경석은 어떤 인물인가요?

<#A.#> 당시 식민 통치에 방해가 되는 조선인들을 주기적으로 사찰하는 ‘요시찰 제도’가 있었습니다. 그중 차경석은 ‘갑종요시찰인甲種要視察人’이었습니다. 아주 중대한 불령선인不逞鮮人이 아니면 갑호 지정을 하지 않는데 이들은 한 달에 세 번 정도 시찰을 당했습니다. 3.1 운동 직후에는 요시찰 대상자가 천여 명이 됐지만, 그 전에는 굉장히 극소수였습니다.

1916년에 24방주제 조직이 나오기 이전부터 이분은 요시찰 대상으로서, 일제의 삼엄한 사찰 대상이었습니다. 그래서 계속 구인하고 체포하고 또 무혐의로 풀려나는 가운데, 결국 정읍 지역을 떠나 강원도, 경상북도, 경상남도 함양 땅에서 비밀리에 도피 생활을 하면서 포교를 했습니다.

Q. 1916년 24방주제 전부터 요시찰의 대상이 되었던 것을 보면 강증산 계열의 조직에서 조선총독부 식민지 정책에 위협이 되는 활동들이 많이 있었겠군요.

<#A.#> 3.1 운동 이전에 두 가지 사례가 있습니다. 하나는 의병義兵과 연대해서 항일 투쟁을 한 것입니다. 정읍 입암에 진치만1)이라는 의병이 있었습니다. 이분이 충남 홍성에 가서 의병 활동을 했는데 태을교와 연관이 있습니다. 그 기록이 최근에 나왔습니다. 그 방식은 예를 들어 일본의 침략 지도자 초상을 그려 놓고 복숭아나무 가지로 화살을 만들어 쏘아 맞힌다든지 마패를 이용해서 자금을 모금한다든지 하는 방식이었습니다. 이런 것들이 지극히 보천교와 유사하거든요. 부적을 썼다 하면 지금에서야 의아할 수 있지만, 당시에는 그런 것이 우리의 전통적이고 민족적인 사상을 배경으로 한 방법론이었습니다.

1) 진치만陳致萬 : 일제 강점기 정읍 출신의 독립운동가(1876~1925)

또 정읍 태인에 신인동맹2)이라는 단체가 있습니다. 신과 인간이 동맹을 맺는다는 거죠. 어떤 활동을 했냐면 지도자가 죽은 메이지明治 천황의 혼을 불러들여서 제자들과 이야기하는 거예요. 제자들이 “이놈, 어찌하여 조선을 못살게 구느냐?” 이렇게 꾸짖기도 합니다. 그런 토속적인, 무속적인 모습들을 띠고 있습니다.

2) 신인동맹神人同盟 : 전라북도 정읍군에서 보천교도들을 중심으로 결성된 비밀결사(1939~1940)

근데 몰래 숨어든 밀정이 고발해서 거의 오십여 명이 체포됩니다. 그래서 고문을 당해 여섯 명이 죽습니다. 식민지 시절에 외교력도 없고, 군사력도 없고, 아무 지식도 없는데 당시 민중들이 할 수 있는 활동이 무엇이냐. 바로 그런 토속적인 방식으로 일제에 저항했다는 겁니다. 일제가 여섯 명을 죽일 정도로 고문을 했다는 것은 그 활동을 상당히 심각하게 받아들였다는 이야기입니다.

1943년 조선총독부 중대 사상 사건이 있었습니다. 조선총독부 검사국 사상부가 발간한 자료인데 서른한 건 중 보천교 계열의 사상 사건이 여섯 건이 됩니다. 이건 무엇을 의미하겠어요? 일제는 민중들의 토속적인 저항 행위, 저항 언동, 일제 패망을 예언하거나 패망을 기원하는 고천제를 지낸다거나 하는 것들을 걸림돌로 봤다는 겁니다. 근데 이것을 우리가 독립운동으로 안 보면 뭘 가지고 독립운동이라고 하겠어요.

강증산 상제의 후천선경과 차경석의 후천선경 신국가 건설

Q. 차경석이 일제에 의해 계속 구속된 사유는?

<#A.#> 일제가 차경석을 구인한 이유는 ‘새로운 나라를 건설하고 천자로 등극하겠다.’는 풍설이 계속 퍼졌기 때문입니다. 보천교가 성립되는 1900년대, 1910년대 초반부터 계속 그런 얘기가 나왔던 거죠. 그러니까 강증산 선생이 예언했던 후천선경 사회를 차경석은 실제 현실 사회에서 이루려고 했던 겁니다. 그런데 현실 사회는 일제 식민지 상태죠. 그게 차경석의 입장에서는 걸림돌이 된 것입니다.

‘후천선경 사회를 만들려는데 현재 상태가 식민지라면 우리는 새로운 나라를 만든다.’ 그게 차경석이 주장한 후천 선경 신국가 건설입니다. 당시에 국내에서 새로운 나라를 만들고 새로운 정부를 세우겠다는 단체는 하나도 없었습니다. 단지 해외에서 암암리에 그런 움직임들이 있었죠.

그러니까 일제로서는 식민지 통치에 있어서 굉장히 큰 걸림돌이 되었다고 판단하고 계속 체포하고 고문을 한 것입니다. 국권을 잃은 상황에서 새로운 나라를 세워야겠다는, 신국가 건설 운동을 주도해 나갔던 것은 국내에서는 보천교가 유일합니다.

Q. 후천 신국가 건설 운동을 할 정도면 세력이 만만치 않을 것 같아요.

<#A.#> 기록을 보면 1919년 24방주제에서 60방주제로 확대 개편되면서 간부의 숫자만 55만 7,700명이라는 기록이 있습니다. 무라야마 지준村山智順이 정리한 『조선의 유사 종교』에 근거해서 보면, 간부가 되려면 각기 100명을 포교해야 하고, 그걸 계산해 보면 600만 명이라는 겁니다. 그런데 그때 당시 일제 기록을 보면 수십만에서 기백만 또 수백만으로 표현이 됩니다. 그런데 보천교는 당시 조직이 지하화되어 있어 정확한 규모를 알 수는 없고, 다만 여러 군데에서 수백만이라는 표현을 하고 있습니다.

개인적인 생각으로는, 조직이 600만 명이 된다면 이건 종교가 아니라 사회 운동, 사회 현상이라고 할 수 있지 않나 생각합니다. 당시 국민은 어디 기댈 곳이 없었어요. 그러다 보니 많은 민족 운동가들이 해외로 망명을 하게 되고 국내에 있던 민중들은 기댈 곳이 없으니 보천교의 후천선경 신국가 건설의 기치 아래에 모이게 되었다고 생각합니다.

차경석의 보천교와 제주 법정사 항일 무장 투쟁

Q. 보천교와 법정사 항일 운동 사건의 관계성은 어떻게 되나요?

<#A.#> 1995년에 이와 관련된 수형인명부, 형사사건부 같은 자료들이 나왔습니다. 그때 제주에서 학술대회가 있었는데 제가 처음으로 「무오년 제주 법정사 항일무장투쟁 연구」라는 제목의 논문을 발표한 적이 있습니다. 그리고 1년 뒤 1996년에 서울대학교 『종교학 연구』에 논문이 게재됐습니다.

그러면서 그동안 보천교의 난으로 터부시했던 이 사건을 제주도에서 연구하게 되었습니다. 많은 연구와 논문들이 발표되고 있음에도 여전히 문제는 있습니다. 보천교가 분명히 관여되어 있는데도 불구하고 불교계가 일으킨 난으로 해석하는 측면이 있습니다. 기록을 바탕으로 연구되어야 하는데, 제주도 내 구술이나 전언으로 연구가 이루어지기 때문입니다. 왜 이런 해석이 나오냐면 제주도의 종교적 특성 때문입니다. 제주도의 종교는 혼합 종교 형태를 띠고 있습니다.

예를 들어 수운교 교당을 절이라 하고, 포교사를 스님이라고 하는 사례가 있습니다. 수형인명부와 형사사건부를 보면 법정사法井寺 항일 운동의 주동자 김연일金連日을 승려로 표기하고 박명수朴明洙를 선도교 두령으로 기록하고 있습니다. 그런데 김연일은 처음부터 잡힌 적이 없습니다. 구속된 이들이 김연일의 직업을 답할 때 승려라고 대답한 것이죠.

제가 연구한 바로 살펴볼 때 불교를 표방하면 탄압에서 비교적 자유롭다는 것을 알고 그렇게 대답을 한 게 아닌가 생각해 봅니다. 실제 정읍 태인의 보천교 잔여 세력들이 불교 마크를 패용하면 경찰의 탄압을 덜 받을 것이라고 했었고, 제주도 내에도 그런 기록이 있습니다.

Q. 일본의 포교 규칙에 의해 종교와 유사 종교가 구분되고 다르게 관리되니 불교라는 외피를 쓰게 된 걸 수도 있겠네요.

<#A.#> 네. 그럴 가능성이 큽니다. 최근 일본 육군성에서 발간한 「선도교⋅태을교 포교에 관한 건」은 법정사 항일 항쟁 이후 가장 가까운 시기에 나온 육군성 기록입니다. 그런데 여기서 불교나 승려가 나오지 않고 김연일을 태을교 교인으로 기록하고 있습니다. 이런 것으로 볼 때 법정사 항일 운동은 보천교와 당시 제주도 민중들이 함께 한 항일 운동이라고 할 수 있습니다.

Q. 보천교와 법정사 항일 운동의 직접적인 연관성이 보이는 사례들은?

<#A.#> 그동안 전해져 내려온 이야기를 보면 보천교의 난이라 했습니다. 그리고 최근에 발굴된 많은 자료를 보면 태을교 또는 선도교인들이 일으킨 난으로 기록돼 있습니다. 물론 불교 승려가 없다는 것은 아닙니다. 없는 것은 아닌데 기록들을 종합해 보면 결국 보천교가 일제로부터 탄압을 받으면서, 여기에 불만을 품은 보천교인들이 제주도 민중을 끌어들여 일으킨 항거라고 말합니다.

그러나 본격적인 무장 투쟁은 아닙니다. 저는 기본적으로 제주 법정사 항일 운동은 평화적인 무력시위라고 봅니다. 만약에 무력 항일 투쟁이라고 한다면 주재소에 관련된 인물들을 잡아다가 구타로 끝나지 않고 살해했을 겁니다. 그러나 구타로 끝냈습니다. 이건 뭘 의미하느냐면, 보천교가 당시 제주도에서 후천선경 신국가 건설 운동을 전개했습니다. 여기에 당시 경제적, 사회적, 문화적으로 핍박받던 도민들의 불만이 화승총이나 낫이나 곡괭이 이런 무기들을 들게 했던 거죠. 그러나 기본적으로 보천교를 중심으로 하는 항일 운동은 평화적인 시위였습니다.

그래서 3.1 운동 이전 보천교의 항일 운동에는 두 가지 사례가 있습니다. 하나는 앞서 말씀드렸던 홍성에서 의병들과 연합하여 항일 운동을 벌였던 것, 또 하나는 제주에서의 법정사 항일 운동입니다.

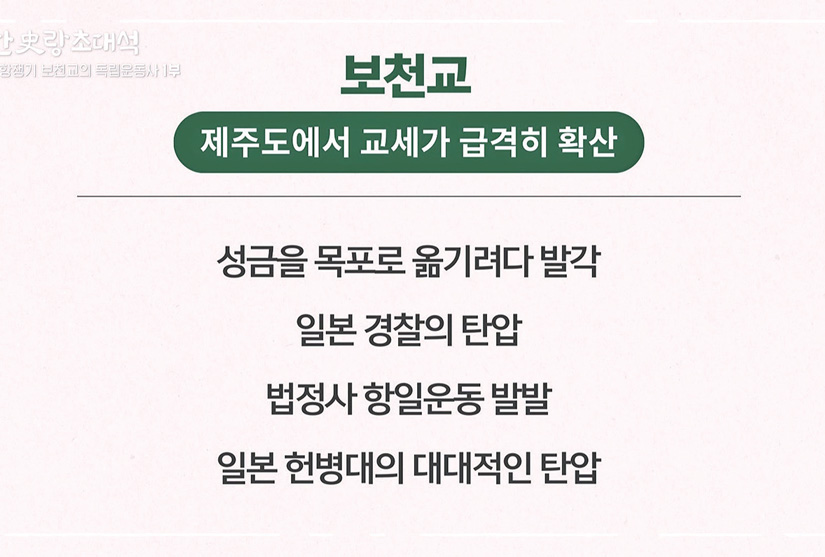

제주도에서 보천교의 교세는 급격히 확산했습니다. 말하자면 후천선경 신국가 건설을 모토로 하는 많은 조직이 확장되었습니다. 한번은 이 조직들로부터 거둬들인 성금을 목포로 빼내려다가 발각됩니다. 이게 제주 법정사 항일 운동과 연계되어 있습니다. 일제 경찰은 신국가 건설을 추구하고, 비밀리에 성금을 모아서 육지로 전달하는 활동들이 수상하니까 계속 이들을 탄압했습니다. 이런 탄압들이 계속되면서 결국은 항일 운동을 촉발시키게 됩니다.

그리고 이 사건으로 인해서 보천교의 24방주가 발각되는데 차경석의 아우도 형독刑毒으로 죽고 차경석의 이종 누이 고판례 씨도 경찰에 끌려가서 고문을 당합니다. 그래서 6·25 전쟁이 있을 때까지 끊임없이 지하에서 활동을 하게 됩니다. ◎

《대한사랑 초대석》을 시청하시려면?

STB 상생방송 홈페이지에서 시청 가능

온 가족이 함께 보면 더 좋은 방송 STB상생방송! 많은 시청 부탁드립니다.

STB 상생방송 홈페이지에서 시청 가능

온 가족이 함께 보면 더 좋은 방송 STB상생방송! 많은 시청 부탁드립니다.

© 월간개벽. All rights reserved.