서양철학사상 | 인식론(문계석)

[철학산책]

1. 인식(認識, Episteme)이란 무엇일까?

一切(일체)가 惟三神所造(유삼신소조)오

(만유의 일체가 오직 삼신이 지은 바다)

心氣身(심기신)이 必修相信(필수상신)이나 未必永劫相守(미필영겁상수)하며

(마음과 기운과 몸은 반드시 서로 의지해 있으나 영원토록 서로 지켜주는 것은 아니다)

靈智意三識(영지의삼식)이 卽爲靈覺生三魂(즉위영각생삼혼)이나 亦因其素以能衍(역인기소이능연)하며

(영식 지식 의식의 세 가지 앎[삼식]은 영혼 각혼 생혼의 세 가지 혼을 생성하지만, 이 또한 삼식三識의 바탕에 뿌리를 두고 뻗어 나간다)

形年魂(형년혼)이 嘗與境(상여경)으로 有所感息觸者(유소감식촉자)오

(육신과 목숨과 혼이 주위 환경과 접하는 경계에 따라 이른 바 느낌과 호흡과 촉감이 있게 되는 것이고)

而眞妄相引(이진망상인)하야 三途乃歧(삼도내기)하니라.

(성명정性命精의 삼진과 심기신心氣身의 삼망三妄이 서로 이끌어 감식촉感息觸의 삼도三途로 갈라진다)

- 『환단고기桓檀古記』 「태백일사太白逸史」 <삼신오제본기三神五帝本紀>

1) 어떤 앎들이 있을까?

지구상에 존재하는 생명체는 살아있는 한 모두가 끝없이 닥쳐오는 문제에 직면하면서 살아가게 마련이다. 이들은 각양각색의 문제에 대해 각기 어떻게 대처하여 생존해 가는 것일까? 여타의 생명체와 인간의 대처 방법은 어떻게 다른 것일까? 여타의 생명체는 문제에 대해 본능에 의존하여 대처하지만, 인간만은 본능과 더불어 궁리와 생각에 의존하여 문제에 대응한다는 것이 특징이다. 인간의 궁리와 생각, 이것에 관련하여 과학의 천재요 수학자이자 철학자인 파스칼Blaise Pascal(1623~1662)은 『팡세Pensees』에서 “인간은 자연 속에서도 가장 가냘픈 한줄기 갈대와 같다. 그러나 생각하는 갈대다.”라고 말했다.급변하는 생존환경에 직면하여 인간은 궁리와 생각을 통해 삶의 보존과 질적인 향상을 위해 끊임없이 도모해 왔다. 궁리와 생각을 통해 얻어낸 것은 다름 아닌 앎이라고 하는 것, 즉 지식이다. 그래서 앎(지식)은 인간으로 하여금 문제를 해결하여 올바른 길로 인도하는 삶의 본질적인 방편이 된다고 할 수 있다. 그러나 잘못 알고 있는 지식은 문제를 해결하기보다는 그릇되게 하거나 미궁으로 빠져들게도 한다. 아리스토텔레스Aristoteles(BCE 384~322)가 『형이상학(Metaphysica)』에서 “인간은 본성상 알기를 욕망한다”고 말했던 것을 되짚어 보면, 인간은 모르는 것을 열광적으로 배우기도 하지만, 진실을 파악하고 그릇된 앎을 바로잡기 위해 부단히 애쓰면서 노력하는 존재라는 뜻이기도 하다.

“많이 알아라, 그러면 선善해진다”는 말은 인류의 스승이라 불리는 고대 그리스 철학자 소크라테스Socrates(BCE 470~399)의 말이다. 이 말을 역으로 해석해 보면 사람이 무지無知하면 할수록 악惡하다는 얘기가 된다. 그러나 속담에는 “알면 병이고, 모르는 게 약”이라는 말이 있다. 그렇다고 아무것도 모르고 살아갈 수 있을까? 삶의 여정을 돌이켜 보면, 교묘하게 도둑질하는 것도 알아야 할 수 있고, 개과천선改過遷善도 알아야 그렇게 할 수 있는 것이고, 만인에 베푸는 선행도 알아야 행할 수 있고, 근사하게 사는 것도 그것이 무엇인지를 알아야 그렇게 살 수 있다는 것을 새삼 느끼게 된다. 도대체 이러저러한 앎은 어떻게 해서 생겨나는 것일까?

“많이 알아라, 그러면 선善해진다”는 말은 인류의 스승이라 불리는 고대 그리스 철학자 소크라테스Socrates(BCE 470~399)의 말이다. 이 말을 역으로 해석해 보면 사람이 무지無知하면 할수록 악惡하다는 얘기가 된다. 그러나 속담에는 “알면 병이고, 모르는 게 약”이라는 말이 있다. 그렇다고 아무것도 모르고 살아갈 수 있을까? 삶의 여정을 돌이켜 보면, 교묘하게 도둑질하는 것도 알아야 할 수 있고, 개과천선改過遷善도 알아야 그렇게 할 수 있는 것이고, 만인에 베푸는 선행도 알아야 행할 수 있고, 근사하게 사는 것도 그것이 무엇인지를 알아야 그렇게 살 수 있다는 것을 새삼 느끼게 된다. 도대체 이러저러한 앎은 어떻게 해서 생겨나는 것일까? 앎이 나오는 통로

일반적으로 우리는 ‘안다’란 말을 아주 다양한 방식에서 사용하고 있는 것이 사실이다. 의식을 가진 사람이라면 누구나 지식을 갖고 있고, 앎은 곧 지식이기 때문이다. 이러한 모든 지식을 망라하여 그것이 생겨난 통로를 세별해 보면 대략 세 가지로 압축된다. 소위 외부와의 직접적인 감각[오관五官: 눈, 귀, 코, 혀, 피부]을 통하여 생겨난 지식, 감각되는 것은 아니지만 순수하게 이성적인 사유를 통해서 얻어 내는 지식, 감각과 이성의 영역을 넘어서 있는 제3의 지식, 즉 대상들에 대한 영적인 깨달음의 지식이 그것이다.

첫 번째는 소위 감각을 통한 경험적 지식을 꼽을 수 있다. “손을 불에 가까이 대면 뜨겁다는 것을 안다”, “똘똘이는 자신의 키가 180cm임을 안다”, “해는 동쪽에서 떠서 서쪽으로 진다는 사실을 안다”, “대전에 지금 비가 오고 있다는 것을 안다”, “이 사과는 빨갛다는 것을 안다” 등과 같이 경험적으로 확인될 수 있는 것들이 그것이다. 나아가 “나는 지금 배가 몹시 아프다는 것을 안다” 등과 같은 심정적인 사건에 대한 지식, “불이 나면 연기가 남을 안다”와 같이 원인과 결과에 대한 탐구로 얻어낸 과학적 지식, 지나간 역사적인 사실이나 사건 사고와 같은 앎도 기원을 추적해 가면 감각적 사실에 바탕을 두고 있다. 왜냐하면 그것은 실험 관찰을 통해 획득한 것이거나 역사적인 사람들이 경험을 통해 알았던 지식이기 때문이다.

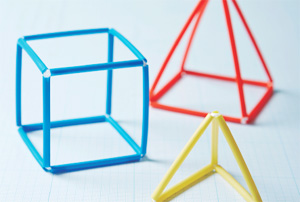

두 번째는 소위 이성을 통한 직관이나 추론적 지식이다. 경험적으로 획득된 지식이 아닐지라도 “정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다는 것을 안다”, “사람과 소나무는 서로 본질적으로 다르다는 것을 안다”, “까투리는 암꿩임을 안다” 등과 같은 지식은 이성의 사유를 통한 직관이나 추론으로부터 얻어낼 수 있다는 것이다. 수학적 지식, 논리학적 지식 등이 여기에 속한다. 또한 “모든 것들은 궁극적으로 존재의 근원이 있음을 안다”와 같은 형이상학적 지식, “나는 자유롭다는 것을 안다”, “나는 그가 나쁜 놈이라는 것을 안다” 등과 같은 가치론적 지식 또한 자유나 선악이 경험의 대상이 아니기 때문에 이성적 지식에 넣을 수 있다.

세 번째는 감각을 통한 경험적 지식도 아니고 추론을 통한 이성적 지식도 아닌 깨달음을 통한 영적 지식이다. 경험적 지식은 물리적인 세계에 대한 경험으로부터 기원하는 것이고, 이성적 지식은 감각적인 경험이 아닌 정신적인 사유를 통해 추론해서 나온 것이지만, 깨달음을 통한 영적 지식은 양자를 넘어선 신적神的인 세계에 대한 앎이다. 영적 지식은 감성의 눈으로 봐서 아는 것도 아니고, 이성의 눈으로 봐서 아는 것도 아니라는 얘기다. 깨달음을 통한 앎은 제3의 영적靈的인 눈으로 봐야 한다. “의식의 스펙트럼”을 말하면서 종교적인 의미를 풍부하게 역설한 켄 윌버Ken Wilber(1949~ )는 관조觀照의 눈을 제시한다. 관조의 눈을 통해 얻어낸 영적 지식은 현묘玄妙한 신의 존재, 불가에서 말하는 중도실상中道實相, 유가에서 말하는 시중지도時中之道, 도가에서 말하는 시공時空이 멈춰버린 무無에 대한 깨달음과 같은 것이라 할 수 있다.

존재存在와 인식認識은 불가분의 관계

감각을 통해서 알게 되든지 이성적 직관을 통해서 알게 되든지 깨달음을 통해 알게 되든지 간에, 앎에는 앎의 대상 이 일단 주어져야 하고, 이들에 대한 앎은 확실성의 정도가 매겨질 수 있다. 대상에 따라 확실하지 않은 지식에서부터 가장 확실한 지식에 이르기까지 등급이 있음을 최초로 역설한 철학자가 있는데, 바로 형이상학적 실재론을 학적으로 체계화한 고대 그리스의 철학자 플라톤Platon(BCE 427~347)이다. ‘실재에 대한 인식만이 진리가 된다’는 이념으로 철저하게 무장한 플라톤은 대상에 대한 확실성의 정도에 따라 앎을 분류한다. 여기로부터 그는 존재란 곧 인식일 수 있음을 제시하기에 이른다.

대상에 대한 앎은 어떤 과정을 통해서 앎을 갖게 되는지가 밝혀져야 한다. 대상에 대한 탐구는 소위 존재론적 탐구의 영역에 속하고, 어떤 과정을 통해서 앎을 얻게 되는가의 문제는 인식론적 탐구의 영역에 속한다. 그렇다면 존재론存在論(ontology)과 인식론認識論(epistemology)은 불가분의 관계가 될 것이다. 그것은 존재에 대한 인식이기 때문이다. 이는 존재가 참되지 못하면 앎도 불확실하게 되고, 참되게 존재하는 것이라면 곧 참된 인식을 낳을 수 있다는 얘기다.

앎의 대상을 구분해 보면 크게 세 측면, 즉 없는데도 있다고 믿고 있는 것(허구), 생성변화하면서 항시 유동하는 것(감각의 대상들), 항상 그대로 존속하는 것, 그리고 ‘그 자체로 존재하는 것’으로 나눠 볼 수 있다. 이에 대응해서 앎의 획득과정은 신체적인 감각을 통해 감성으로 아는 것, 감각과 사유의 합작으로 아는 것, 지성의 논리적인 추론이나 직관을 통해 아는 것, 관조를 통한 영적인 깨달음으로 아는 것으로 구분하여 논의해 볼 수 있을 것이다.

앎의 대상을 구분해 보면 크게 세 측면, 즉 없는데도 있다고 믿고 있는 것(허구), 생성변화하면서 항시 유동하는 것(감각의 대상들), 항상 그대로 존속하는 것, 그리고 ‘그 자체로 존재하는 것’으로 나눠 볼 수 있다. 이에 대응해서 앎의 획득과정은 신체적인 감각을 통해 감성으로 아는 것, 감각과 사유의 합작으로 아는 것, 지성의 논리적인 추론이나 직관을 통해 아는 것, 관조를 통한 영적인 깨달음으로 아는 것으로 구분하여 논의해 볼 수 있을 것이다. 존재와 인식이 대응해 있다는 관점을 견지하는 플라톤은 우선 참된 진리인식과 그렇지 않은 앎(지식)을 구분한다. 유동적이며 확실하지 않은 대상에 대한 앎과 고정적이며 영원한 존재에 대한 앎이 그것이다. 그는 전자의 경우를 억견臆見(doxa)이라 했고, 후자의 경우를 인식認識(episteme)이라 했다. 억견은 앎의 대상이 없거나 유동적으로 존재하는 것으로 진리가 아닌 것이고, 인식은 앎의 대상이 고정적인 존재로 확실하고 영원한 진리라는 얘기다.

억견은 감각과 직간접적으로 관련이 있는 것으로 확실하지 않은 앎을 뜻하는데, 여기에는 두 종류가 있다. 하나는 망상妄想(eikasia)이고, 다른 하나는 의견意見(pistis)이다. 망상은 아무런 근거도 없는 환영과 같은 대상에 대한 앎이고, 의견은 항상 유동 변화하는 것으로 현실적으로 일어나는 사건 사물에 대한 앎이다. 다시 말해서 실제로 아무 것도 없는데 있는 것처럼 주관적인 상상으로 알고 있는 것이 망상이다. 캄캄한 산 속에서 두려움에 떨고 있을 때 멀리에 빤짝거리는 불빛을 보고 도깨비불로 알고 있거나 물을 마시다 사레가 들려 기침하는 것을 보고 폐렴에 걸린 것으로 알고 있는 경우도 망상에 속하는 앎이다. 감각으로 경험하는 대상들에 대한 앎은 의견이다. 이는 물이 담긴 유리컵 속에 꽂혀 있는 젓가락을 보고 휘어 있는 것으로 알고 있다든가, 여름에 은행나무 잎이 파랬다가 가을이 되어 노랗게 물들어 변화했는데, 은행나무 잎이 파랗다고 알고 있는 경우들이 의견이다. 감각을 통한 앎은 대상이 시시각각으로 변화하기 때문에 모두 의견이라 할 수 있다.

인식은 순수 이성적인 사유와 직접적으로 관련이 있는 확실한 앎을 뜻하는데, 감각이 아니라 이성적인 논증이나 직관, 혹은 영적인 깨달음과 같은 앎이 여기에 속한다. 인식이라고 할 수 있는 앎에는 두 종류가 있다. 하나는 이성적 사고를 통해 증명하여 얻어내는 논증論證(dianoia)이고, 다른 하나는 존재 그 자체에 대한 영적인 깨달음, 즉 순수 이성의 관조적 직관直觀(noesis)이다. 논증이란 감각에 들어오는 것이 아니지만 순수 사유를 통해 추론하여 아는 지식이다. ‘같음’은 ‘다름’이 아니라는 것을 직관적으로 알거나, ‘삼각형은 세 선분으로 이루어져 있다’든가 ‘삼각형의 내각의 합은 180도’임을 아는 경우, 사물의 실체에 대한 본질적인 정의定義 등도 모두 이에 속하는 지식이다. 관조적 직관은 순수 이성을 통해 항존하는 근원의 존재에 대한 신적인 깨달음, 즉 형이상학의 꽃이라 할 수 있는 이데아Idea에 대한 인식이 그것이다. 플라톤은 이 두 종류의 앎만이 진정한 진리인식이라 했다.

플라톤이 제시한 진리인식은, 엄격한 의미에서 말해볼 때, 항구적으로 존재하는 것에 대한 본질적인 앎에만 적용되는 것으로 이해된다. 즉 올바른 인식은 논증적인 것과 이데아에 대한 앎으로 제한되고 있다는 얘기다. 달리 말하면, 감각을 넘어서 있는 수학적인 대상이나 사물로부터 추상화된 보편 개념, 혹은 근원의 존재에 대한 것만이 인식의 대상이 된다는 뜻이다. 왜냐하면 이것들은 항구적으로 존재하는 것이며, 이에 대한 앎 또한 확실하고 불변하는 인식을 제공할 수 있기 때문이다.

그러나 문제는 우리가 평소에 ‘안다’는 말을 정도에 따라 다양하게 적용하면서 앎이 모두가 인식이 되는 것처럼 인지하고 있다는 점이다. 특히 학문적으로 통용되고 있는 인식은 아주 느슨한 의미의 앎, 혹은 넓은 의미의 지식을 통칭하는 것 같다. 만일 지식이 곧 인식이라는 생각을 근저에 깔고서 어떤 대상이나 사태들에 대하여 우리가 안다고 말한다면, ‘안다’고 할 때 그 앎이 참된 것인지 아니면 모르면서도 아는 체하는지, 얼마나 알 수 있는지, 나아가 엄격한 의미의 인식으로 진리眞理의 반열에 들어올 수 있는 앎인지를 따져 보아야 할 것이다. 만일 무엇에 대해 ‘안다’고 할 때 그 주장이 타당한 이유를 갖게 된다면, 그 앎은 정당한 것으로 인정받을 것이고, 그런 후에야 비로소 진리인식으로 통용돼야 함이 마땅하기 때문이다.

그러므로 다양한 분야에서 탐구된 앎들이 어떻게 진리인식으로 받아들일 수 있는지에 대한 탐구가 선행되어야 한다. 다시 말해서 여러 학문에서 ‘인식한다’고 하는 다양한 진술들을 검토하고, 각각의 주장에 대하여 무엇을 타당한 근거로 받아들일 수 있는지를 살피며, 어떤 의미에서 진리인식이라고 확실하게 대답할 수 있는가를 따져야 한다. 이와 같이 우리가 알고 있는 지식들이 진정으로 진리인식인지를 확신하기 위해서, 앎의 의미, 앎의 근거, 앎의 기준 등을 따져 묻는 것은 철학의 한 분야, 즉 인식론(epistemology)에서 탐구된다고 할 수 있다.

2) 진리인식은 어떻게 가능한가

감각적 사고인간이 살아가는 데에 없어서는 안 될, 삶의 지침이 되는 것은 바로 앎이다. 앎을 직접적으로 제공하는 첫 번째의 관문은 이른바 감각기관이다. 감각기관을 통해서 생겨난 앎은 바로 감각感覺(sense)이기 때문이다. 만일 감각기관이 마비되기라도 한다면 감각이 일어나지 않기 때문에 감각적인 앎은 전혀 없을 것이다. 시각장애나 청각장애가 그러한 예들이다. 만일 태어날 때부터 감각기관 전체가 마비된다면 그런 사람은 어떻게 될까? 아마도 감각을 통한 어떠한 앎도 형성될 수 없기 때문에 그런 사람은 생명을 유지할 수 없는 지경에 이를 수도 있게 된다.

일차적인 앎을 제공하는 감각은 크게 두 가지 경로로부터 나오게 된다고 볼 수 있다. 하나는 ‘외적 감각’이고 다른 하나는 ‘내적 감각’이다. 외적인 감각이란 오관(五官, 즉 눈, 귀, 코, 혀, 피부)을 일컫는데, 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각을 유발한다. 눈으로는 시야에 전개되는 것을 보며, 귀로는 모든 소리를 듣고, 코로는 냄새를 맡으며, 혀로는 사물의 맛을 보고, 피부의 접촉으로는 부드럽고 단단한 것을 감지한다. 반면에 내적 감각은 우리가 마음속에서 일어나는 생각에 따라 느끼고, 바라며, 의도하는 것들을 총칭한다. 어떤 것을 좋아하고 싫어하며, 어떤 때는 귀찮고 슬프며 우울함 등을 느끼고 알게 되는 것은 내적 감각이라고 할 수 있다.

외적이든 내적이든 감각은 곧 앎이 되는데, 이러한 앎을 우리는 인식이라 할 수 있을까? 아마 아닐 것이다. 감각은 우리가 인식을 얻는 데에 기초적인 조건으로서의 수단은 될지언정 확실한 앎을 제공한다고 보기 어렵기 때문이다. 다시 말해서 우리가 ‘빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 것’을 감각했을 경우 이는 아직 ‘무엇’이라고 말할 수 없는, 단순히 어떤 감각적 영상 내지는 표상에 지나지 않는다. ‘빨간색’, ‘둥근 모양’, ‘먹음직스러움’ 등은 단순히 감각에 의한 영상 내지 표상이며, 이것만으로는 인식이 될 수 없다는 얘기다. 그래서 다양한 감각적 영상 내지 표상들을 정리하고 조직하여 어떤 판단이나 명제로서의 “지각知覺(perception)”에 이르러야 ‘안다’고 할 수 있는 것이다. 왜냐하면 지각은 곧 지식이요, 그것은 판단이나 명제로 표현될 수 있기 때문이다. 예컨대 “빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 이것은 사과이다”와 같은 명제가 그것이다.

감각지각은 진리인식인가?

그러면 감각으로 지각된 개별적인 판단이나 명제는 모두가 인식이라고 할 수 있을까? 이 또한 앎(지식)은 될지언정 모두 인식이라고는 단정할 수 없을 것 같다. 앎이 진리인식의 규준을 통과하려면 ‘보편성普遍性’과 ‘항구성恒久性’을 갖추고 있어야 하기 때문이다. 이에 대한 플라톤의 입장을 검토해 보자.

플라톤은 자신의 저서 대화편 『테아이테투스Theaetetus』, 151e~152b에서 진리론을 검토하고 있는데, 이 과정에서 그는 프로타고라스Protagoras(BCE 485?~410)의 상대주의적 인식론을 소개하고 있다. “인간은 만물의 척도이다. … 무엇이든 내가 아는 것은 그것이 나에게 나타내 보인 그대로이며, 네가 아는 것은 그것이 너에게 나타내 보인 그대로이다. … 너와 나는 인간이다. … 그러므로 어떤 것을 인식하는 자는 그것을 지각하는 것이며, 지각은 인식 이외에 아무것도 아닌 것으로 보인다.” 인용문이 말해주듯이 프로타고라스는 각자 개별적인 감각지각이 곧 인식이요 진리임을 천명하고 있다.

개별적으로 알고 있는 감각지각이 정말 진리인식이 되는 것일까? 이에 대하여 플라톤은 다음과 같은 내용의 결정적인 비판을 가한다 : 만일 ‘인식’과 ‘지각’이 동일한 것이라면, 어떤 자의 꿈속에서 가지는 지각이나 정신 이상자가 가지는 지각이나 혹은 무지한 자가 가지는 지각이나 모두 인식이어야 한다. 그러나 이는 상식적으로 허용될 수 없다. 심지어 개별적인 감각지각에 나타난 것이 모두 인식이라면, ‘인간은 만물의 척도’라는 주장에 근거해 볼 때, 어떤 자는 빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 것이 ‘사과’라고 할 것이고 어떤 자는 ‘토마토’라고 판단하여 주장할 수 있을 것이다. 그렇게 되면 빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 것은 ‘사과’이면서 동시에 ‘토마토’라는 귀결이다. 이런 주장은 도대체 무슨 말인지 이해될 수 없는 것이다.

개별적으로 알고 있는 감각지각이 정말 진리인식이 되는 것일까? 이에 대하여 플라톤은 다음과 같은 내용의 결정적인 비판을 가한다 : 만일 ‘인식’과 ‘지각’이 동일한 것이라면, 어떤 자의 꿈속에서 가지는 지각이나 정신 이상자가 가지는 지각이나 혹은 무지한 자가 가지는 지각이나 모두 인식이어야 한다. 그러나 이는 상식적으로 허용될 수 없다. 심지어 개별적인 감각지각에 나타난 것이 모두 인식이라면, ‘인간은 만물의 척도’라는 주장에 근거해 볼 때, 어떤 자는 빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 것이 ‘사과’라고 할 것이고 어떤 자는 ‘토마토’라고 판단하여 주장할 수 있을 것이다. 그렇게 되면 빨갛고 둥근 모양의 먹음직스런 것은 ‘사과’이면서 동시에 ‘토마토’라는 귀결이다. 이런 주장은 도대체 무슨 말인지 이해될 수 없는 것이다. 따라서 개별적인 감각지각은 객관적으로 ‘보편성’과 ‘항구성’을 확보할 수 없다. 결국 감각지각이 진리인식이라는 주장은 부당하다. 왜 그런 것일까? 만일 참된 지식 즉 인식이 성립하려면 두 조건이 충족되어야 한다. 하나는 인식되어지는 대상이 불변적이고 항존하는 것이어야 한다는 것이고, 다른 하나는 그런 대상을 탐구하는 주체 또한 불변적인 확고한 인식 능력을 갖추고 있어야 한다는 것이다. 그런데 자연세계에서 벌어지는 감각의 대상은 끊임없이 변화하는 것들이다. 또한 개별적으로 감각지각을 하는 주체는 그 능력에 있어서 천차만별이고, 주관적인 감정 상태가 일정하지 못하다. 따라서 개별적인 감각지각에만 의존한다면 결국 참된 진리인식에 도달할 수 없게 된다.

개별적인 감각지각은 회의론에 봉착한다는 견해

심지어 인식이 개별적인 감각지각에 전적으로 의존하는 것이라면, 엄격한 의미에서 진리란 없고, 이를 다른 사람들에게 그대로 전달할 수 없게 된다. 그렇기 때문에 진리인식이 개별적인 감각지각에 의존하는 것이라면, 결국 회의론(scepticism)에 빠지게 된다는 입장이 제기될 수 있다. 이러한 입장을 극단적으로 설파한 철학자가 있다. 바로 고대 그리스의 유명한 웅변가이면서 동시에 철학자인 고르기아스Gorgias(BCE 485~385)이다. 그의 극단적인 회의주의 발언은 다음과 같다 :

“참된 실재란 없다.”(감각적인 대상들은 항상 유동하기 때문이다.)

“그런 것이 있다 해도 우리는 그것을 인식할 수 없다.”(인식은 고정적이고 확실해야 하기 때문이다)

“우리가 그것을 인식한다 해도 다른 사람들에게 전달할 수 없다.”(주관이 다른 각자는 주관대로 받아들이므로 보편적인 인식일 수 없다)

“그런 것이 있다 해도 우리는 그것을 인식할 수 없다.”(인식은 고정적이고 확실해야 하기 때문이다)

“우리가 그것을 인식한다 해도 다른 사람들에게 전달할 수 없다.”(주관이 다른 각자는 주관대로 받아들이므로 보편적인 인식일 수 없다)

이와 같은 개별적인 감각에 직접 주어지는 지각만이 진리인식일 수 있다는 주장은 극단적으로 말해서 진리에 대한 회의론으로 끌려 들어갈 수밖에 없게 된다. 심지어 진리인식이 전적으로 감각적 경험에만 의존하는 것이라면, 감각으로 확인되지 않는 판단, 즉 “지구는 몇 백억 년 전에 생겨났다”고 하는 과학적 지식이나 “전지전능한 절대자는 우주세계를 권능으로 창조하셨다”고 하는 종교적인 명제는 보편적이고 객관적인 진리로 어떻게 인가받을 수 있는가의 문제도 발생한다. 일련의 이런 문제들을 해결하기 위한 일환으로 어떻게 하는 것이 진리인식인가에 대한 방법적 통찰을 개괄해 보는 것이 좋을 것이다.

인식의 필연적 진리와 우연적 진리

먼저 학적인 인식의 차원에서 진리의 의미와 기준을 검토해 보자. 직접적인 감각지각으로 아는 것이든 감각을 넘어서 있는 것들을 이성적 직관으로 아는 것이든, 이들에 대한 확실한 인식을 가질 때에만 진리라고 할 수 있겠다. 일련의 이런 내용들에 대한 진리성을 어떤 방식으로 확보할 수 있는가의 문제는 인식론에서 다뤄져야 할 중요한 과제라 본다. 즉 참된 앎의 의미, 근거, 기준 등을 따져 묻는 것이 인식론의 분야가 되기 때문이다.

인식에 대한 문제는 최소한 언표 형식의 판단 내지 명제 차원에서 검토해 보아야 한다. 인식이 성립하는 형식적 장소는 판단이나 명제에 있기 때문이다. 요컨대 “사과”, “사람”, “귀신” 등은 단순한 개념에 지나지 않는다. 개념만으로는 허위인지 아닌지, 진리에 대한 인식인지 아닌지를 알 수 없다. “사과는 빨갛다.”, “그는 거짓말쟁이다.”처럼, 주어에 대한 서술 형식을 갖춘, 판단 내지 명제의 형식으로 주어져야만 주장이 성립되고, 주장에 대한 진리인식의 문제를 따져볼 수 있게 된다는 얘기다.

그럼 어떤 판단(명제)이 진리인식이 되는 것일까? 이에 대해서 먼저 대표 격으로 전통적으로 논의된 주장, 즉 항상 참일 수 있다고 하는 “필연적 진리”와 개연적으로 참일 수 있다고 하는 “우연적 진리”에 대하여 검토해 보자.

기본적으로 우리들의 대부분은 감각지각에 의존해서 유용하게 살아간다. 즉 직접적인 감각을 통해 얻어낼 수 있는 앎이나, 이런 앎으로부터 이루어진 지식을 가지고 현실적인 삶을 편리하게 영위하고 있다는 얘기다. 예를 들면, “이 길을 쭉 따라 올라가면 네가 원하는 목적지에 도달할 수 있다.”, “똘똘이는 청바지를 입고 있다”, “대전에는 지금 비가 몹시 내리고 있다”, “네가 찾고 있는 여자는 백화점에서 점원으로 일하고 있다”, “부여는 백제의 옛 수도이다” 등은 직접적인 감각을 통해 얻어낸 앎에 속한다. 반면에 감각지각으로부터 얻어낼 수 없는 앎도 우리는 진리로 받아들여 유용하게 활용하고 있다. 예를 들면, “하나에 둘을 더하면 셋이 된다”, “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”, “99에다 75를 더하면 174가 된다”, “총각은 장가를 가지 않은 건장한 청년이다”, “인간은 본성상 알기를 욕망한다” 등이 그것이다.

진리의 측면에서 볼 때, 감각지각으로부터 얻어낼 수 있는 앎과 이성의 추론을 통해 얻어내는 앎에는 분명한 차이가 있다. “똘똘이는 청바지를 입고 있다”와 “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”는 분명히 다른 차원의 진술이기 때문이다. 이들 두 진술들 간의 차이점은 다음과 같다.

“똘똘이는 청바지를 입고 있다.” : ①우연적 진리, ②경험적 또는 후천적 지식, ③종합적 명제

“모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다.” : ①필연적 진리, ②논리적 또는 선천적 지식, ③분석적 명제

① “똘똘이는 청바지를 입고 있다”라는 진술은 감각으로 관찰 가능한 세계에서 일어나는 사실적인 것이기 때문에 경험적으로 관찰될 수 있고, 조건만 맞으면 똘똘이가 과연 언제 어디에서 청바지를 입고 있는지가 사람들에 의해 확인될 수 있는 명제이다. 이 진술은 똘똘이가 항상 청바지를 입는 것이 아니라 시간과 장소에 따라 혹은 똘똘이의 기분이나 어떤 상황에 따라 청바지를 입거나 다른 옷을 입을 수 있는 것이기 때문에 조건에 따라 제약을 받는 ‘우연적인 진리’라 한다.

반면에 “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”는 진술은 사정이 다르다. 이 진술은 관찰 가능한 세계에서 일어나는 사건이나 사실들에 의존함이 없이 무조건적으로 항상 참인 그런 명제이다. 즉 정사면체는 현실적인 사물이 그렇게 되어 있는 것과는 관계없이 항상 또는 ‘필연적’으로 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있지 않으면 안 되는 것이다. 이런 진술은 ‘필연적인 진리’라 한다.

② “똘똘이는 청바지를 입고 있다”는 진술이 참인지 거짓인지를 알기 위해서는 후천적으로 또는 경험적으로 적절한 검증을 통해 확인될 수 있는 명제이다. 즉 이러한 진술은 과연 똘똘이가 언제 어디에서 청바지를 입고 있는지가 경험적으로 관찰되고 검증되어야만 그 진리성이 인정받을 수 있는 명제들이다. 그렇기 때문에 이런 명제는 진술을 구성하는 낱말들이나 그 의미만을 검토하는 것만으로 그 진리성이 확보되는 것이 아니고, 오직 ‘후천적으로’ 확보되는 인식이다.

반면에 “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”와 같은 진술은, 정사면체 그 자체가 ‘필연적으로’ 4개의 모서리를 가질 수밖에 없기 때문에, 그 진리성을 결정하기 위해서 경험적으로 관찰을 필요로 하지 않는다. 그렇기 때문에 이런 종류의 진술에 대하여 참인지 거짓인지를 판정하기 위해서는 이 진술에 사용된 낱말의 의미를 아는 것만으로도 충분하다. 이런 의미에서 “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”와 같은 진술의 진리성은 ‘선천적으로’ 또는 논리적으로 인식된다고 말한다.

③ 만일 똘똘이가 청바지를 입고 있다는 주장을 부인하려는 사람이 있다면, 이 진술이 참임을 입증하기 위해 보증자로서의 다른 사람을 데리고 가서 똘똘이가 청바지를 입고 있는 것을 확인한다든지 혹은 주장에 대하여 부인하는 자를 직접 데리고 가서 관찰시킴으로써 자신의 주장이 진리임을 확인하면 된다. 이러한 진술을 ‘종합명제’라 한다. 그러나 ‘정사면체’에 관한 진술이 진리임을 입증하기 위해서는 단지 ‘정사면체’라는 말이 정의되는 방식이 그러하다고 지적할 뿐이거나 아니면 ‘정사면체’의 낱말을 이해시키면 된다. 이는 마치 ‘삼각형’이 왜 세 개의 선분으로 이뤄져 있느냐를 입증하는 것과 같다. 이러한 진술은 ‘분석명제’라 한다.

‘종합명제’인지 ‘분석명제’인지를 구분하는 결정적인 방식은 각각의 진술을 부정했을 경우 자기모순에 빠지느냐 그렇지 않느냐로 판별하면 된다. 종합적 명제의 경우, 만일 어떤 자가 “똘똘이는 청바지를 입고 있다”를 잘못 판단하여 “똘똘이는 청바지를 입고 있지 않다”라고 부정해도 이는 자기모순에 빠지지 않는다. 그러나 분석명제의 경우, “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있다”는 명제를 부정하면 “모든 정사면체는 길이가 같은 4개의 모서리로 되어 있지 않다”고 진술하게 되는데, 이는 자기모순을 범하게 된다. 자기모순에 빠졌음을 모른다면 이는 ‘정사면체’가 무엇인지를 이해하지 못함을 드러내는 결과이든지 아니면 주장하는 자가 자신이 도대체 무엇을 말하는지를 모르면서 주장하는 것과 같은 결과일 것이다.

분석적 명제를 부정할 경우에 자기모순에 빠지는 까닭은 주어 속에 주장된 것이 술어 속에서 부인되기 때문이다. 반면에 종합적 명제의 경우 이를 부정해도 아무런 모순이 생기지 않는 까닭은 주어와 술어의 뜻이 별개의 것이기 때문이다. 따라서 종합적 명제의 경우 똘똘이가 청바지를 입고 있는데도 청바지를 입고 있지 않다고 하면 이를 검증하는 사람들이 이상하게 생각할지는 모르지만 적어도 ‘논리적으로’ 모순을 범한 것은 아니다. 그러나 분석명제의 경우 정사면체에서 네 개의 모서리를 부인하게 되면 ‘논리적으로’ 자기모순에 빠짐은 틀림없다.

이 밖에도 아직까지는 경험적으로 검증 불가능한 그래서 참과 거짓을 가릴 수 없는 종합 명제들도 있다. “은하계 어딘가에 인간과 같은 생명체가 있다” 등과 같은 진술은 아직 참인지 거짓인지를 검증할 기술의 발전도 안 되어 있고, 또한 이 진술의 진위眞僞를 결정하는 데에 필요한 감각지각을 현재로서는 어느 누구도 갖고 있지 않기 때문이다. 이런 종류의 진술들은 본성상 종합적이고 후천적인 명제로 여길 수 있겠는데, 아직은 참과 거짓을 가릴 능력이나 방안이 없어서 못할지라도 원리적으로는 검증될 수 있는 종합명제에 속한다고 볼 수 있다.

이 밖에도 아직까지는 경험적으로 검증 불가능한 그래서 참과 거짓을 가릴 수 없는 종합 명제들도 있다. “은하계 어딘가에 인간과 같은 생명체가 있다” 등과 같은 진술은 아직 참인지 거짓인지를 검증할 기술의 발전도 안 되어 있고, 또한 이 진술의 진위眞僞를 결정하는 데에 필요한 감각지각을 현재로서는 어느 누구도 갖고 있지 않기 때문이다. 이런 종류의 진술들은 본성상 종합적이고 후천적인 명제로 여길 수 있겠는데, 아직은 참과 거짓을 가릴 능력이나 방안이 없어서 못할지라도 원리적으로는 검증될 수 있는 종합명제에 속한다고 볼 수 있다. 또한 종합명제도 분석명제도 아닌 진술들도 있다. “나는 존재하고 있다”는 진술은 내 입장에서는 분석명제이고 다른 사람의 입장에서는 종합명제일 수 있다. 게다가 “내 눈에 심한 통증이 있다”와 같은 심리적인 사건을 기술한 명제도 있다. 그리고 종합명제에도 분석명제에도 속하지 않지만 명백히 참과 거짓이 가려질 필요가 있는 진술들, 즉 “모든 사람이 받아들이고 있는 도덕적인 올바른 규칙이 있다”라든가 또는 “마음의 과정은 뇌의 과정과 동일하다”와 같은 철학적 진술들도 있다. 더욱 어려운 작업은 “명제의 자격을 갖춘 모든 진술이 분석적이거나 종합적이다”는 판단들이다. 이러한 진술들은 종합명제에도 분석명제에도 명확하게 속하는 것이 아니어서 그 진위를 가리기가 그리 수월하지 않기 때문이다.

3) 진리인식의 두 기준, 대응설對應說과 정합설整合說

탐구의 과정에서 얻어낸 종합명제와 분석명제에 관한 인식은 진리일까 아닐까? 즉 무엇이 진리이고 아니라고 판단을 내릴 수 있는 것일까? 이 물음에 대한 답을 제시하기 전에 ‘진리’에 대한 의미를 이해하고 있어야 한다. “입은 삐뚤어져 있어도 말은 똑바로 해야 한다”는 속담이 있듯이, 사실을 사실대로 말하는 것이 진리다. 즉 진리는 존재에 대한 사실 그대로를 말하는 것이다. 그렇지 않으면 진리가 아니라 거짓을 말하게 되는 것이다. 이는 인식과 그 대상이 일치해야 진리가 됨을 함의한다. 왜냐하면 우리가 무엇을 말하려면 지성 안에 앎으로 있는 인식을 말해야 하고, 인식은 곧 대상에 대한 것이기 때문이다. 여기로부터 대상 = 인식 = 진술(말) = 진리가 됨을 알 수 있다.대응설과 정합설

대상과 인식이 일치하면 진리이고 그렇지 않으면 거짓이라면, 대상과 인식이 일치하는지 그렇지 않는지를 어떻게 확인할 수 있을까? 이에 대한 고전적인 의미는 두 가지가 있다. 하나는 지성과 사물의 일치를 뜻하는 ‘대응설對應說(correspondence theory)’의 입장이고, 다른 하나는 판단과 판단간의 일치를 뜻하는 ‘정합설整合說(coherence theory)’의 입장이다.

대응설적 입장의 진리관은 두 측면으로 나누어 말해 볼 수 있다. ‘감각적 모사설’과 ‘이성적 모사설’이 그것이다. 감각적 모사설에 따르면, 감각적 경험을 통한 인식, 즉 종합판단이 실제적인 대상과 일치하면 진리라는 것이다. “똘똘이는 청바지를 입고 있다”고 했을 때, 감각적으로 똘똘이가 실제로 청바지를 입고 있는 것이 확인되면 진리가 된다는 것이 그 예이다. 경험주의 인식론은 이러한 감각적 모사설의 진리관을 견지한다. 감각적 모사설의 진리를 주장한 철학자는 대표적으로 영국의 경험론자, 로크J. Locke(1632~1704)를 꼽을 수 있다.

경험주의 인식론에 기반을 두고서 나오는 학문, 소위 물리학이나 생물학이나 화학이나, 심리학이나 사회과학 등의 진리관은 감각적 모사설의 입장을 취하고 있다. 왜냐하면 이들 분야는 개별적인 사례들의 실험관찰을 통해 경험적으로 검증하여 판단의 진리성을 확보하고, 이로부터 귀납적 추리 방식을 통해 보편적인 진리성을 형성하여 학문적 체계를 구축하기 때문이다. 요컨대 “이 까마귀는 검다.”, “저 까마귀도 검다.” 등 수차례의 경험적 관찰을 통해 까마귀가 검다는 것을 판단하고, 결국 “모든 까마귀는 검다.”는 보편적인 판단을 추론해 낸다.

경험주의 인식론에 기반을 두고서 나오는 학문, 소위 물리학이나 생물학이나 화학이나, 심리학이나 사회과학 등의 진리관은 감각적 모사설의 입장을 취하고 있다. 왜냐하면 이들 분야는 개별적인 사례들의 실험관찰을 통해 경험적으로 검증하여 판단의 진리성을 확보하고, 이로부터 귀납적 추리 방식을 통해 보편적인 진리성을 형성하여 학문적 체계를 구축하기 때문이다. 요컨대 “이 까마귀는 검다.”, “저 까마귀도 검다.” 등 수차례의 경험적 관찰을 통해 까마귀가 검다는 것을 판단하고, 결국 “모든 까마귀는 검다.”는 보편적인 판단을 추론해 낸다. 이성적 모사설에 따르면, 이성적 사유의 직관을 통한 인식, 즉 분석적 판단은 자명하기 때문에 명증적이고 필연적인 진리라고 한다. “삼각형은 세 선분으로 이루어진 다각형이다.”는 판단이 그 예이다. 수학이나 기하학적 진리는 근본적으로 분석적 판단에 속하는 것들이다. 감각이 아닌 이성을 통한 합리주의 인식론은 이러한 이성적 모사설의 진리관을 견지한다.

이성적 모사설의 진리를 주장한 철학자는 이데아에 대한 인식을 말한 플라톤Platon(BCE 427~347)과 이성적 사유에 절대적인 권위를 부여하여 근대의 새로운 세계를 열어준 데카르트R. Descartes(1596~1650)가 대표적이다. 플라톤은 감각적 현상의 배후에 본질적인 이데아가 실재하고 있음을 전제하고, 순수이성의 예지적인 직관(noein)에 의해 이데아를 인식할 수 있다고 한다. 데카르트는 수학과 기하학적 명제들이 경험으로 확인될 수 없다는 것을 통찰하고, 이들에 대한 진리인식이란 오직 순수 이성의 직관에 의해 그 자체로 선명한 명증적 진리라고 했다.

그럼 정합설적 입장의 진리관은 무엇인가? 정합설은 진리의 근거를 사물과 지성간의 일치에서 찾지 말고 자명한 상위의 관념이나 판단을 전제하고, 이것과 새로운 판단이 일치하느냐 그렇지 않느냐에서 진리를 찾아야 한다는 입장이다. 다시 말해서 기존의 자명한 판단이 주어지고, 새로운 판단이 이것과 맞아 떨어지면, 즉 아무런 모순 없이 일치관계에 있으면 진리이고 그렇지 않으면 진리가 아니라는 입장이다. 이때 일치관계의 여부는 모순 여부를 판가름하는 ‘모순율’과 그에 기초한 연역의 규칙이다.

만일 누군가가 “미국의 오바마 대통령은 죽지 않는다.”고 말했을 경우, 이 주장이 진리인가 거짓인가를 당장 판가름하는 작업은 대응설의 입장으로는 해결되지 않는다. 왜냐하면 오바마 대통령이 늙어서 죽을 때까지 기다려야 하기 때문이다. 그러나 위의 진술은 이치를 따져 보면 진리가 될 수 없다는 것이 당장 드러난다. 연역규칙에 근거한 정합설이 그것이다. 즉 “모든 사람은 죽는다, 오바마는 사람이다. 그러므로 오바마는 반드시 죽는다.”의 연역추리에서 보듯이, “오바마 대통령은 죽지 않는다.”는 판단은 “모든 사람은 죽는다.”는 상위 판단에 논리적으로 모순되기 때문에, 진리가 아니라 거짓임이 분명하다는 얘기다.

만일 누군가가 “미국의 오바마 대통령은 죽지 않는다.”고 말했을 경우, 이 주장이 진리인가 거짓인가를 당장 판가름하는 작업은 대응설의 입장으로는 해결되지 않는다. 왜냐하면 오바마 대통령이 늙어서 죽을 때까지 기다려야 하기 때문이다. 그러나 위의 진술은 이치를 따져 보면 진리가 될 수 없다는 것이 당장 드러난다. 연역규칙에 근거한 정합설이 그것이다. 즉 “모든 사람은 죽는다, 오바마는 사람이다. 그러므로 오바마는 반드시 죽는다.”의 연역추리에서 보듯이, “오바마 대통령은 죽지 않는다.”는 판단은 “모든 사람은 죽는다.”는 상위 판단에 논리적으로 모순되기 때문에, 진리가 아니라 거짓임이 분명하다는 얘기다.연역추리의 규칙에 따르면, A와 B가 동일하고, B와 C가 동일하다면, A와 C는 동일하다. 삼단추리의 연역규칙은 이성의 선천적 규칙으로 보편적이다. 연역에 의한 정합 여부는 감각적 경험으로 판단하는 것이 아니라 전적으로 논리적인 이성의 사유로써 판정한다. 이와 같이 정합설적 진리관은 누구나 선천적으로 갖고 있는 이성이 보장하기 때문에 보편적 진리의 확고한 근거와 기준을 제공한다고 볼 수 있다.

대응설과 정합설의 진리관 비판

분석적 판단을 선호하는 진영과 종합적 판단을 선호하는 두 진영은 나름대로의 합리적인 방안을 제시하면서 체계적인 발전을 거듭해 왔다. 그럼에도 대응설적 진리관과 정합설적 진리관은 나름대로 한계를 가질 수밖에 없었기 때문에 비판의 대상이 되기도 한다. 이러한 진리관은 각기 어떤 문제가 숨어있던 것일까?

<대응설의 비판적 검토> :

첫째, 지성의 관념과 사물의 일치를 진리로 간주하는 대응설적 진리관은 “인간은 만물의 척도”라고 주장한 프로타고라스의 상대주의 입장을 벗어나기 어렵게 된다. 왜냐하면 각자의 나름대로 판단한 것이 진리라고 할 수 있어서 누구나 인정할 수 있는 보편성을 갖는 것이 진리라는 주장에 위배되기 때문이다. 예컨대 책상 위에 실제로 빨간 사과가 있을 때, 빨강을 구분하지 못하는 색맹이나 색약이 있는 사람은 “이것은 빨간 사과이다.”는 판단을 알지 못할 수 있거니와, 주변의 빛의 밝기에 따라 사과의 색깔이 달라져서 일정한 빨간색의 사과로 보이지 않을 수도 있을 것이다. 그렇게 되면 특정의 판단이 사물과 일치하는지의 여부가 사람마다 각기 다르게 판정될 수밖에 없게 된다. 그러므로 진리란 누구나 인정할 수 있는 보편성을 가져야 한다는 사실에 위배된다.

둘째, 대응설적 진리관은 사물과 판단의 일치 여부가 아니라 관념과 판단의 일치가 될 수 있고 결국 영국의 경험론자 버클리G. Berkeley(1685~1753)의 주관적 관념론으로 흘러갈 여지가 있다. 요컨대 “이것은 빨간 사과이다.”라고 할 경우, ‘이것’은 책상 위에 실제로 있는 빨간 사과를 가리키는 것이고, “빨간 사과이다.”는 판단은 이미 알고 있는 사과에 대한 관념이다. 대응설은 관념 밖에 있는 사물의 ‘이것’과 관념으로 알고 있는 빨간 사과가 일치하므로 진리라는 것이다. 그러나 문제는 ‘이것’이 지성 안에 있는 관념을 말하는가 아니면 지성 밖의 책상 위에 실제로 있는 사물을 가리키는가이다. 만일 전자의 경우라면, 사물과 관념의 일치를 진리로 보는 대응설은 곧 관념과 관념의 일치를 말하는 꼴이 된다.

셋째, 이성의 예지적 직관으로만 파악된다고 말한 플라톤의 이데아는 지성 밖에 실재하는지 그렇지 않은지를 확인할 수 없다는 것이다. 그렇다면 이데아에 대한 인식은 진리인지 허위인지를 확인할 길이 없게 된다. 이성으로 파악한 이데아들은 단순한 관념에 지나지 않을 수 있을 것이기 때문에, 이성적 대응설은 확실한 진리관이 될 수 없다.

넷째, 인과적 지식이나 심리적인 지식은 경험적으로 확인되는 대응점을 찾을 길이 없다. 요컨대 “주먹으로 뺨을 때리면 고통스럽다.”는 판단이나 “불이 나면 연기가 난다.”는 판단에서 주먹으로 때려도 고통을 느끼지 못하거나, 불이 났는데도 연기가 나지 않을 수도 있다는 얘기다. 또한 하루에도 수천 가지의 새로운 생명체가 창조되고 소멸하는 자연계에서 미래적인 사건에 대한 판단은 확인할 수 없게 된다. “현생 인류는 장차 소멸하고 새로운 종의 인간이 등장할 것이다.”는 판단이 그것이다.

다섯째, 감각적 관찰을 바탕으로 하는 대응설적 진리관은 현실 체계의 관찰 가능한 것들에 전적으로 의존하기 때문에 어쩔 수 없이 ‘우연적’이고 개연적인 진리를 내세울 수밖에 없게 된다. 그 이유는 현실 세계의 관찰 가능한 것들이란 잠시의 정지도 없이 변화하는 것이고, 이들을 근거로 진술이 확정되면 어떤 때는 참이었다가 다른 순간에는 거짓이 될 수 있어서 보편적인 진술이 되지 못하기 때문이다.

다섯째, 감각적 관찰을 바탕으로 하는 대응설적 진리관은 현실 체계의 관찰 가능한 것들에 전적으로 의존하기 때문에 어쩔 수 없이 ‘우연적’이고 개연적인 진리를 내세울 수밖에 없게 된다. 그 이유는 현실 세계의 관찰 가능한 것들이란 잠시의 정지도 없이 변화하는 것이고, 이들을 근거로 진술이 확정되면 어떤 때는 참이었다가 다른 순간에는 거짓이 될 수 있어서 보편적인 진술이 되지 못하기 때문이다. 그럼에도 인식이 감각적 관찰로부터 출발한다고 주장하는 경험주의자들은, 비록 감각 지각에 근거한 판단이 틀리고 종종 착각을 일으키기 때문에 절대적으로 확실한 인식이 되지 못한다 하더라도, ‘인식한다’고 말할 수 없는 것만은 아니라고 항변할 것이다. 왜냐하면 우리가 살아가는 현실은 감각적 경험의 세계이고 지식 또한 이곳을 떠난 것은 공허한 것이며, 우리는 일반적으로 경험으로부터 얻은 지식을 가지고 이를 살아가는 데에 유용하게 사용하고 있기 때문이다.

<정합설의 비판적 검토> :

앞서 논리학의 정언적 삼단론의 추리에서 보듯이, 정합설은 판단과 판단의 일치 여부, 즉 상위 판단인 대전제를 깔고 그것으로부터 새로운 판단이 논리적으로 추론되어 나오는 것을 진리로 판정하는 것이다. 문제는 상위 판단인 대전제에 있다. 대전제의 진리성을 판정받으려면 더 포괄적인 상위 판단이 요구되고, 결국은 최초의 상위 판단이 전제되어야 한다. 그렇다면 최초의 상위 판단의 진리성은 어떻게 확보할 수 있는가의 문제가 발생한다.

예컨대 “소크라테스는 죽는다.”는 판단은 “모든 인간은 죽는다.”는 상위 판단과 정합되기 때문에 진리성이 확보된다. “모든 사람은 죽는다.”는 판단은 “모든 동물은 죽는다.”는 상위 판단과 부합하기 때문에 진리이다. “모든 동물은 죽는다.”는 판단은 “모든 생물은 죽는다.”는 상위 판단에 부합된다. 그런데 “모든 생물은 죽는다”는 진술은 최종적인 상위 판단이다. 이 판단의 진리성은 확보될 수 없다. 왜냐하면 더 이상의 상위 판단이 없기 때문이다. 따라서 최초의 상위 판단의 진리성은 확보될 수 없다. 그렇다면 최고의 판단인 대전제로부터 연역하여 가장 하위에 있는 판단의 진리성은 논리적으로 확보되지만, 최고의 판단인 대전제의 진리성은 확실하지 않을 수 있기 때문에, 그로부터 추론되는 모든 하위 판단의 진리성 또한 흔들릴 수밖에 없다는 것이다. 이러한 맹점 때문에 정합설의 진리관 역시 비판받을 수 있게 되는 것이다.

정합설과 대응설의 보완적 검토 :

먼저 정합설은 무엇의 도움으로 진리관이 확보될 수 있는가에 대해 검토해 보자.

정합설의 진리관은 상위 판단과 새로운 판단간의 일치관계가 연역추리에 기반을 두고 있기 때문에 논리적으로 모순이 없고 필연적인 진리를 확보해 준다. 그러나 경험적인 사실로부터 도출되는 것이 아니기 때문에 일반적으로 통용이 되고 있는 경험의 과학적 사실에 대한 내용을 결여하고 있는 것은 분명하다. 그렇다면 상위 판단에 대한 구체적인 사실적 내용의 진리성을 확인해 줄 수 있는 것은 무엇일까? 그것은 다름 아닌 감각적 경험에 의한 객관적 사실에 도움을 받는 방법이다. 그 방법은 바로 대응설의 하나인 감각적 모사설의 진리관에서 그 실마리를 찾아보면 될 것이다.

구체적인 예를 들어보자. 만일 “이 까마귀는 검다.”의 상위 판단은 “모든 까마귀는 검다.”는 것인데, 상위 판단의 진리성은 “이 까마귀”도 검고, “저 까마귀”도 검으며, 과거의 “그 까마귀”도 검었다는 사례들을 검증함으로써 확보될 수 있다는 것이다. 이는 정합설적 진리관의 보편성과 경험적인 대응설의 기준, 즉 감각적 경험을 통해 직접적으로 주어질 수 있는 사실적 내용으로 채워질 수 있음을 함축한다.

상위 판단인 공리와 정리 등으로 이루어져 있는 수학이나 기하학과 같은 순수 이론적인 체계의 경우도 사정은 마찬가지이다. “두 점을 잇는 직선은 두 점 간의 최단거리이다.”와 같은 정합적 진리는 어떻게 확보될 수 있을까? 그것은 대응설적 진리관의 하나인 이성적 모사설이 뒷받침해 줄 수 있다. 적어도 정상적인 올바른 이성을 가진 사람이라면 누구나 이성의 직관을 통해 분명히 알 수 있다는 얘기다. 그래서 수학의 이론적인 공리나 정리는 이성적 직관에 의해 자체로 명증적 진리와 더불어 이로부터 논리적 연역에 의해 그 진리성을 보장받을 수 있게 된다는 것이다.

다음으로 대응설에서 감각적 모사설의 맹점은 무엇의 도움으로 진리관이 확보될 수 있는지를 검토해 보자. 감각적 경험으로 얻어낸 개별적인 판단으로는 과학의 일반적이고 보편적인 지식에 도달할 수 없다는 것이 문제였다. 엄밀하게 말하면 개별적인 지식이 학문의 일반적인 지식이 되려면 그것이 뜻하는 모든 대상이 감각적 경험으로 확인되어야 하기 때문이다. 그러나 이것은 사실 불가능한 일이다. 그래서 여기로부터 창안해 낸 것이 소위 귀납추리(induction)이다.

귀납歸納이란 구체적인 사례들이 반복적으로 경험될 때, 이 사례들을 바탕으로 같은 조건이 주어지면 앞으로도 그런 사례가 틀림없이 일어날 것이라고 믿음으로써 일반화하는 방법이다. 이는 감각적 지각의 사례들을 토대로 하여 경험적 지식을 획득하고, 그 지식에 보편성을 부여하는 것이다. 일부의 사례로부터 보편적 법칙성을 부여하는 것은 원칙적으로 논리적 비약을 동반한다. 이것을 ‘귀납적 비약(inductive leap)’이라 한다.

귀납歸納이란 구체적인 사례들이 반복적으로 경험될 때, 이 사례들을 바탕으로 같은 조건이 주어지면 앞으로도 그런 사례가 틀림없이 일어날 것이라고 믿음으로써 일반화하는 방법이다. 이는 감각적 지각의 사례들을 토대로 하여 경험적 지식을 획득하고, 그 지식에 보편성을 부여하는 것이다. 일부의 사례로부터 보편적 법칙성을 부여하는 것은 원칙적으로 논리적 비약을 동반한다. 이것을 ‘귀납적 비약(inductive leap)’이라 한다. 그렇다면 귀납적 비약은 정당한 것인가? 만일 귀납적 비약이 치명적인 약점을 포함하고 있을지라도 그 정당성을 갖추지 못한다면, 개별적인 판단에서 보편적인 판단을 이끌어내는 귀납법은 그 기반부터 무너질 것이고, 개별적인 감각적 경험 지식으로부터 일반화하는 작업은 애초부터 타당성을 가질 수 없게 된다. 그래서 전통적으로 귀납적 비약을 정당화하는 근거로서 ‘자연의 한결같음(the uniformity of nature)’이라는 원리가 제시된다. 이 원리에 관련해서 밀J. S. Mill(1806~1873)은 우주의 모든 현상에 대해서 일정한 조건 하에 일어난 개별적인 사례가 현재나 미래에도 같은 조건이 주어지면 동일하게 일어난다는 의미에서 “자연의 진행 과정은 한결같다.”고 말한다. 그러므로 ‘자연의 한결같음’은 실험적 관찰을 통해 경험적으로 획득한 인식이 보편적인 진리명제(귀납추리)로 정당화될 수 있음을 뒷받침하고 있다고 본다.

학문의 진보 :

합리주의 인식론은 진리의 근거가 순전히 합리적인 이성적 사고에 기반을 두고 있다고 주장한다. 반면에 경험주의 인식론은 개별적인 감각적 지각에 근거한다고 설파한다.

‘필연적으로’ 참인 진술만이 진정한 의미에서 ‘인식’일 수 있음을 고집하는 합리주의자들은, 항상 참일 수 있는 명제들만이 진리라고 주장하기 때문에, 이들의 진리관이 우연적이고 경험적인 명제들보다 항상 우위에 있음을 단호하게 제시한다. 왜냐하면 필연적인 진술들은, 어떤 조건이나 상황에서도 항상 참이기 때문에 감각적인 세계의 지각을 참고할 필요가 없고, 조금이라도 의심될 수도 없는 그래서 결코 틀린 것으로 증명될 수 없는, 그런 확실한 인식만이 진리라는 명칭을 얻을 자격이 있다고 주장하기 때문이다.

그런 까닭에 합리주의 입장에서 인식론을 전개하는 자들은 확실성의 진리 인식이란 말을 감각적 경험을 통해 얻어지는 지식에 사용하기를 거부한다. 그 근거로 감각의 대상들이란 변화하는 것들이어서 진리의 항존성을 충족시킬 수 없기 때문이다. 요컨대 어느 순간에는 삼각형의 물체였던 것이 다른 순간에는 변화되어 사각형의 물체로 바뀐다면, 이에 대한 진술은 “이 물체는 삼각형이면서 사각형이다”라는 상반된 주장을 할 수밖에 없다는 얘기다.

경험주의자들에게도 사정은 있다. 사람은 누구나 어떤 것을 인식한다고 할 때 그것이 확실한 인식이기를 원할 것이다. 하지만 분석명제와 같은, 현실적으로 검증될 수도 발견될 수도 없는 것에 대해서는 확실한 인식을 찾아 나설 필요가 없다는 것이 그들의 입장이다. 또한 그들은 합리주의 인식이 필연적인 진리임을 인정하나 그들의 진술이 단순히 낱말을 정의하는 것이기에 필연적일 수밖에 없지만, 인류가 알아야할 지식의 증가에 아무런 보탬이 되지 않는다고 반박한다. 왜냐하면 필연적인 인식을 말할 수 있는 것은 수학이나 논리학의 영역인데, 이는 곧 여러 공리와 정리들로부터 출발해서 논리적인 추론과 관계들을 여러 방식으로 풀어낸 것에 지나지 않기 때문이다. “2 + 3 = 5”의 경우처럼, 이 진술은 정의에 따라서 필연적으로 참이 될 뿐이다. 그래서 오류를 범하지 않고 확실성을 얻어낼 수 있는 영역은 오직 수학과 논리학에 국한될 뿐이고, 과학적 지식의 증가에는 아무런 관계가 없다는 얘기다.

그러나 학문의 역사가 시작된 이래 인류는 개별적인 감각적 경험을 기반으로 해서 이성적 사유의 비판을 통해 누구에게나 타당하게 받아들일 수 있는 보편적 지식을 양산하려고 끊임없이 노력해 왔다. 특히 학문의 체계적인 토대를 마련해 주는 인식론은 대응설이 말하는 감각적 경험만으로도, 정합설에 기초하는 이성적 사유만으로도가 아닌 감성과 이성, 감각과 이성적 직관의 협력으로 축적된 것으로 본다.

그러므로 온전한 학문적 체계의 토대를 마련하기 위해서는 합리주의 방식과 경험주의 방식 중에 어느 것이 더 바람직한가를 선택하는 것이 아니라 오히려 양자의 방식을 종합해야 한다. 귀납적 방식을 통하여 얻어낸 일반적인 진술은 학문적 체계의 보편성을 확립하는 연역적 방식을 통하여 학문적 진리체계로 거듭날 수 있기 때문이다. 지성사에서 볼 때, 새로운 경험적 자료들을 진리인식의 위상으로 끌어올리는 귀납, 사실들이 모순 없이 체계를 성립시키는 연역의 정합적 체계화, 이 양자의 융합은 새로운 진리인식의 학문적 체계화에 많은 기여를 하게 될 것이다. 그러한 진리의 개방성을 통해 우리는 학문의 발전과 진보의 행보를 거듭해 나갈 수 있는 것이기 때문이다.

© 월간개벽. All rights reserved.